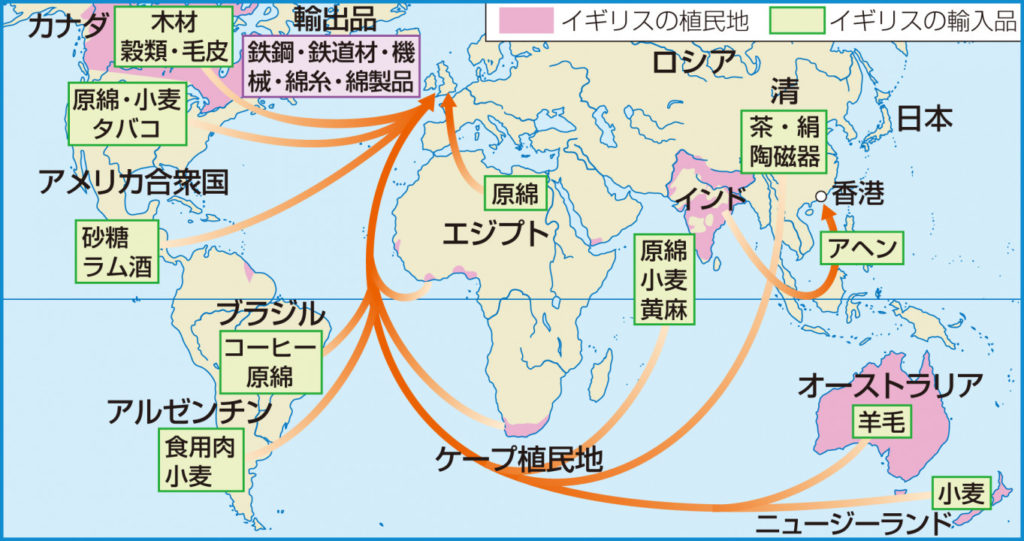

国際分業の成立

西ヨーロッパ諸国が先進国となる → ヨーロッパを中心とした国際体制が成立

当初は東ヨーロッパが穀倉地帯となり、西ヨーロッパに農産物を輸出

15世紀(大航海時代)~

19世紀

交通革命 = 蒸気船・鉄鋼船・(2 )の発明

コーヒーや茶などの嗜好品、穀物(小麦)や牛肉がヨーロッパへ

せんい工業の発展

(3 )… インド・アメリカからイギリスへ

(4 )… オーストラリアからイギリスへ

第二次世界大戦後

(5 )分業

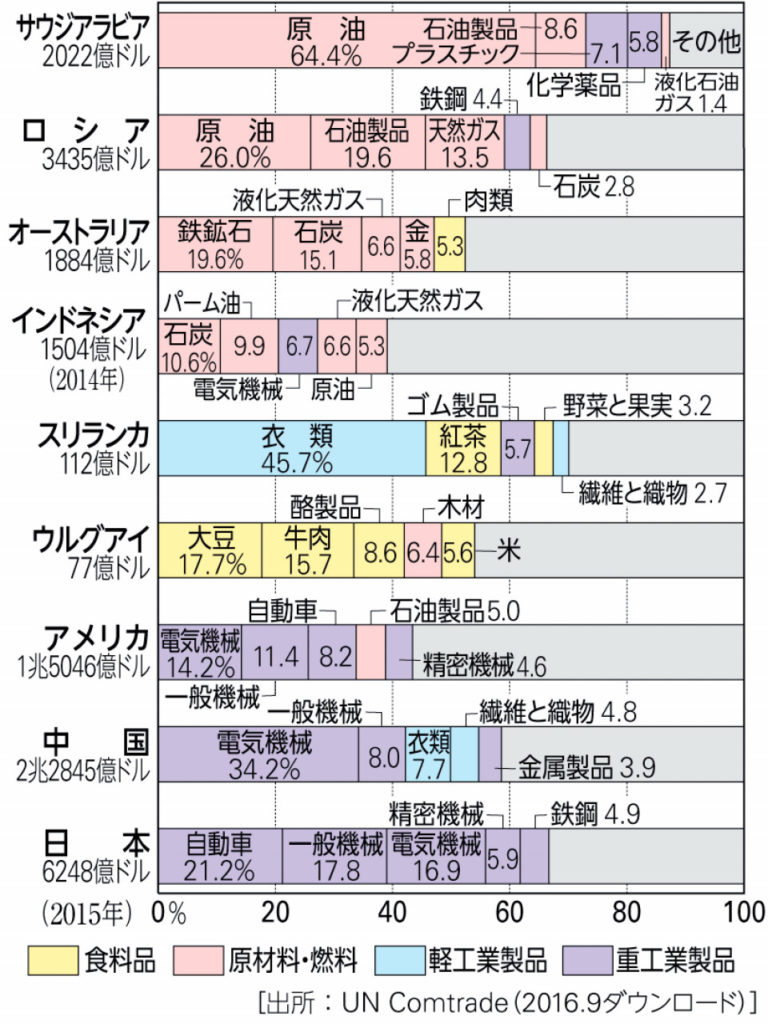

先進国が工業製品を生産・輸出、発展途上国は原料や農産物(=一次産品)を生産・輸出

→ 先進国と発展途上国の格差は縮まらない

→ (6 )の発生 … 北半球に多い先進国と南半球に多い発展途上国の格差

1980年代

多国籍企業が安い労働力を求めて中国やタイなどに工場を移転

(7 )分業

国と国が互いに工業製品を生産して輸出

(例)アジアでは

・ 日本や韓国 … 自動車や集積回路(IC)を生産・輸出

・ 中国 … 衣類・雑貨の生産・輸出 →(賃金上昇)→ 労働力指向型の工業は衰える

・ ベトナムやバングラデシュ … 中国に代わって労働力指向型工業が発展

こうして、時代ごとに特色のある国際分業体制が成立

But

中国 … 工業が発展、食生活の洋風化による食料消費の増加

→ 南アメリカやアフリカの国々とは垂直貿易の関係になってしまっている

(8 )

特定の産物に頼る経済。発展途上国が一次産品に頼っていることが多い

→ 不作・戦争・価格変動などのとき混乱する

(9 )

公正な価格で貿易をする

※ 発展途上国で作られた産物は不当に安い価格で先進国に買われてしまうことが多い。

※ すると発展途上国の人々の生活水準の低下、児童労働などの問題がおこる。

(10 )

発展途上国の中でも地下資源を持つ国や、NIEsなどの国々と後発発展途上国(LDC)との格差。

→ ODA(政府開発援助)による発展途上国支援、特に中国がアフリカ諸国に対して積極的

貿易の形態

(11 )

政府が貿易に関する制限をせず、関税などをかけたりもしない。

(12 )

政府が貿易量に制限をかけたり、関税などをかける。国内の産業を保護することが目的。

→ 第二次世界大戦の原因の一つとされる。よって、現在は(11 )を目指している。

But これによって、先進国のほうが有利になってしまう。

産業のグローバル化

(13 )=世界の一体化が進展 → 世界各国の相互依存も深まる

発展途上国にも外国企業が進出、経済発展がすすむ。

(14 )=世界企業 の進出

複数の国に資産を持ち、事業を展開する巨大企業。生産拠点は人件費の安い国に移転するため、先進国では産業の空洞化が進む。

貿易の多様化

(15 )の進展

モノの取引でなく、サービスの国際取引がすすむ。

例)様々な企業のカスタマーセンターが中国やインドに置かれている。

要点ノートP101 作業 … 各国の特色のある輸出品を覚えると判別がしやすい

コメント