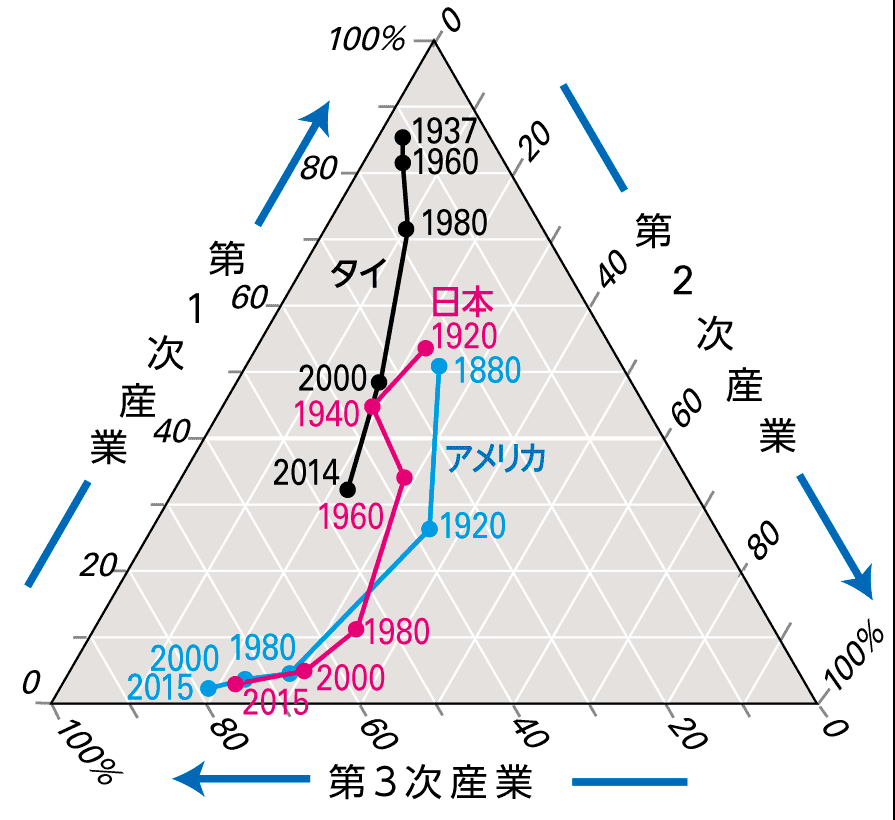

第3次産業とは

第一次産業 … 自然を相手とし、モノを生産する産業(農林水産業)

第二次産業 … 物理的な力を加えることでモノを生産(鉱工業、建設業)

第三次産業 … 無形財による経済活動(商業、金融、サービス業)

一般的に発展途上国は第一次産業が多く、発展するにしたがって、第二次、第三次産業へとシフトしていく。

1.商業

交通機関・通信手段の発達 → 時間距離の短縮と行動圏の拡大

(2 )… ある小売店に商品を購入しに来る人が住んでいる範囲

人々の生活圏 = 住んでいるところの周辺 + 通勤圏・通学圏

買い回り品 … 高級衣料品・家具・貴金属などの商品。品質や価格、スタイルをよく比較して買う。

最寄り品 … 食料品など日常生活で頻繁に必需品として購入する商品。

コンビニエンスストア

(3 )システムを利用して狭い店舗に多種多様な日用品・サービスを置く。

(4 )方式で単一資本が多くの店舗を展開。24時間営業が多い。

ドミナント戦略 … ある地域に集中的に出店する方法。

ATMや税金の支払い、チケットの購入・受け取り、荷物の受け取りなど多種多様なサービスを展開

無店舗販売

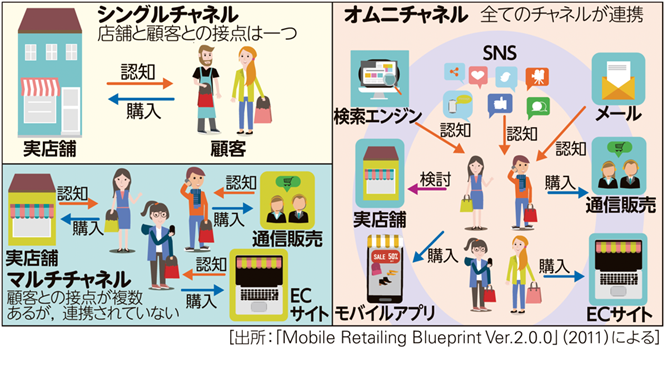

テレビや新聞、インターネットのホームページ、カタログなどを通した(5 )販売

ショッピングセンター

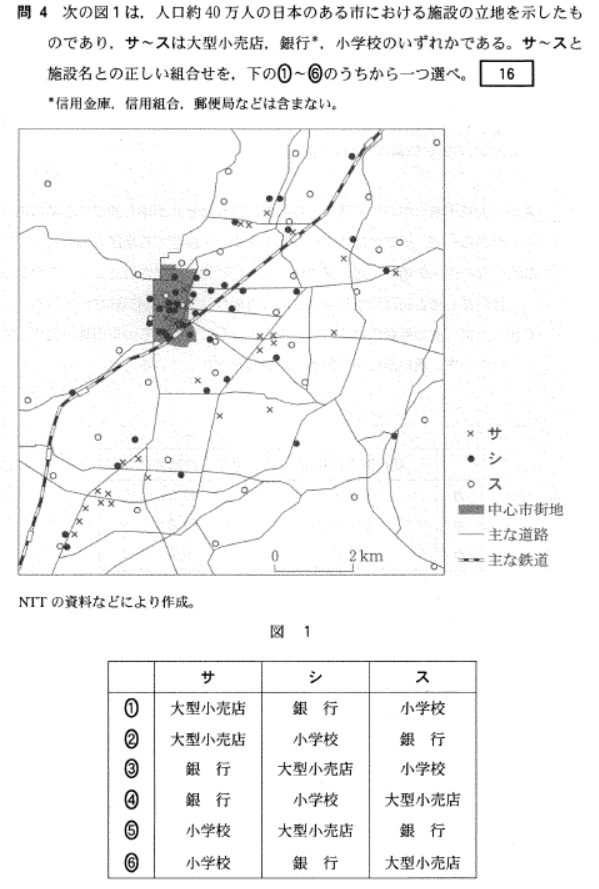

都市郊外の幹線道路沿いに立地する大型の小売店。広大な(6 )を備えている。

ファミリーレストラン

家族向けのレストランでチェーン店として店舗が広がっている。すぐに食べられる(7 )も展開。

宅配便

日本では1980年ごろから、少量で(8 )輸送の配達サービスが成長

デパート

百貨店ともいう。広大な面積の店舗に多種多様な分野の専門店を配置している。多くは駅前などにある。

三越、伊勢丹などが有名。

商店街

町の中にある商店が集まっているところ。多くは小規模な店。個人商店も多い。

(1 )の進展は郊外に大型のコールセンター、倉庫を立地させ、大量の商品を配達する形でショッピングセンターやコンビニエンスストアを発展させた。また、生活様式の多様化によってコンビニエンスストアが、マイカーの普及によってショッピングセンターが好まれるようになり、デパートや商店街は苦戦している。

コメント