業種別構成

明治時代

「殖産興業」のスローガンの下、近代工業が発達

(1909年の生産額では、繊維が41%、1935年では32%を占める)

第二次世界大戦後

日本の工業は(2 )が中心となり、(3 )によって利益を上げるようになる。

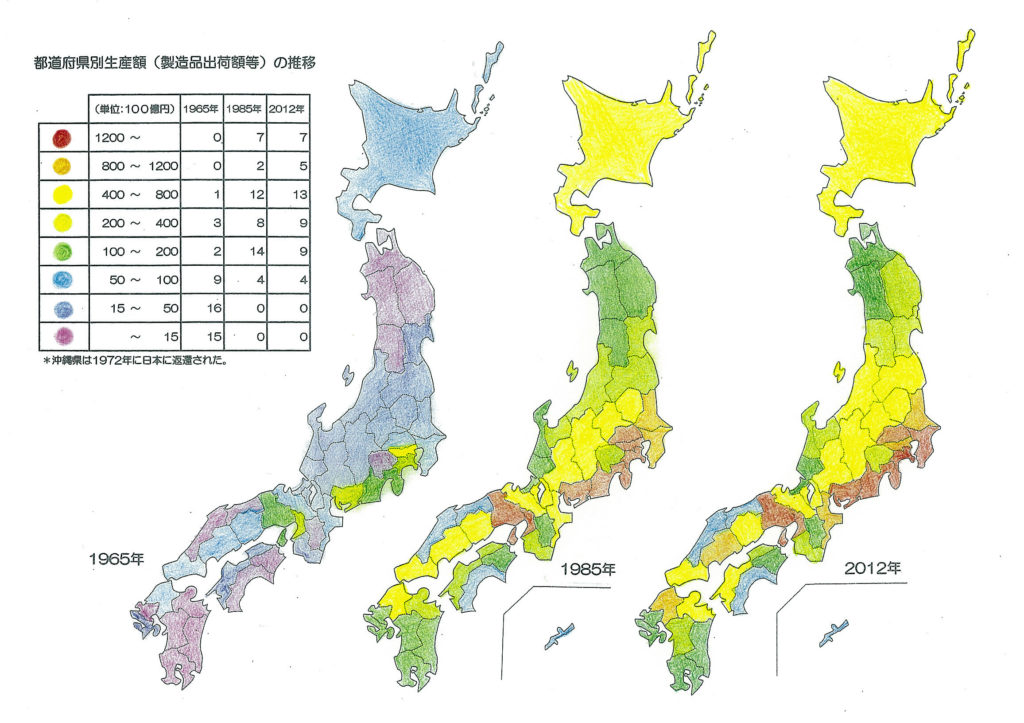

1950年代後半~1960年代 (高度経済成長期)

鉄鋼業や石油化学工業といった(4 )を中心に重化学工業が発達。

→ 鉄鉱石や原油など大量の原料を必要とする。

したがって、輸入原材料の搬入が容易で大消費地に近い三大工業地帯やその周辺の臨海部に大工場群が立地。

(5 )への集積が進んだ。

1970年代~ (1973年と1980年の二度にわたる石油危機、日米貿易摩擦)

(6 )と円高の進行によって日本の産業構造は大きく変化。

電気機械、IC、産業用ロボット、自動車など(7 )に工業の重点が移る

→ これらの産業は物量的にそれほど多くの原料を必要としない。

また、高速道路や空港が地方にも整備された。

そのため、内陸部や地方にも工場の進出がさかんになった。

現代

不況、企業の海外進出がすすみ、産業の(8 )が進む地域もみられる。

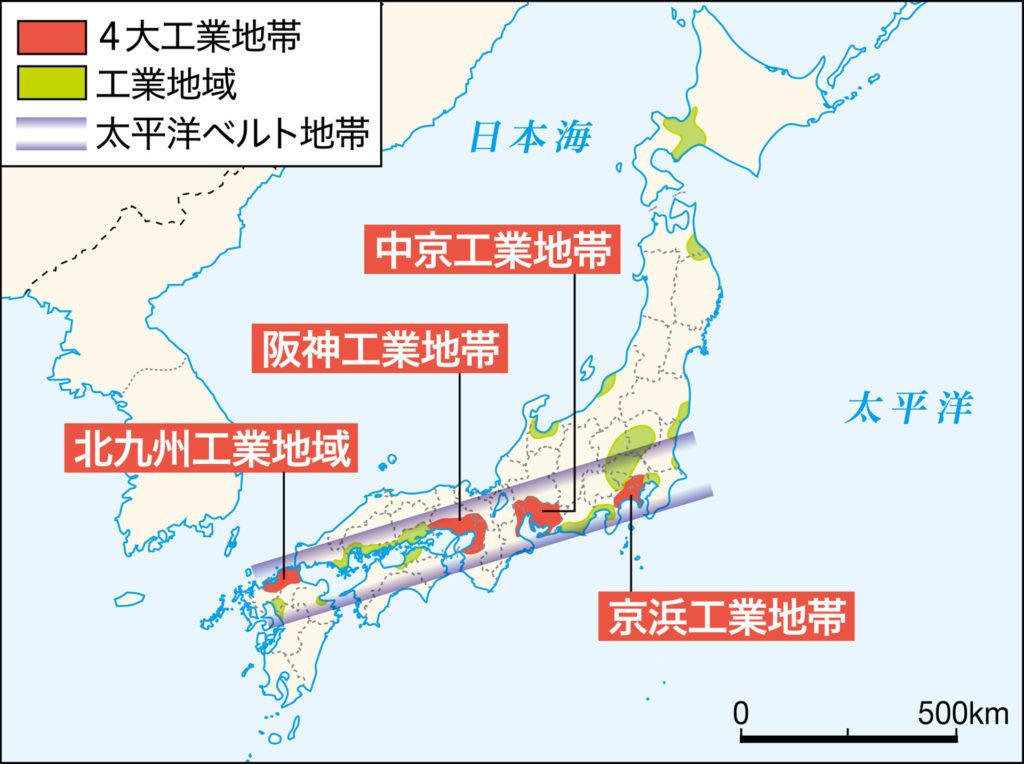

日本の工業地域・地帯

明治時代~大正時代 = 4大工業地帯の成立

北九州工業地帯

立地 … 鉄鉱石の輸入相手である(9 )(当時)にちかく、(10 )で石炭を産出

第二次世界大戦後、鉄鉱石の輸入先は(12 )になり、中国との国交回復も遅れる。また、炭田も次々と閉山。大消費地からも遠いため、北九州工業地帯は衰えていく

→ 現在は「3大工業地帯」といわれる

阪神工業地帯

立地 … 江戸時代から経済の中心で、資本が集積

成立 … 明治時代に繊維の官営工場が設立されたことにより発展

ふるくから(13 )に特色がある(堺・岸和田・貝塚・泉佐野)。

近年は大阪・尼崎・神戸を中心に重化学工業が発達。

薬品・消費財・機械工業にも特色がみられる

中京工業地帯

立地 … 東京・大阪の真ん中にあり、二つの大消費地に製品を出荷できる

成立 … もともと、毛織物などの繊維工業がさかん。

明治時代に繊維の官営工場が設立されたことにより発展

日本有数の工業地帯。

第二次世界大戦前から繊維工業(一宮・尾西・岡崎)が発展。

また、陶磁器などの軽工業も発展(瀬戸・多治見・常滑)。

戦後自動車工業を中心にして大きな飛躍を遂げ(豊田)、現在は工業製品出荷額では最大の工業地帯となっている

京浜工業地帯

立地 … 首都東京と横浜など大都市を含む工業地帯。資本、労働力、情報などどの面を見ても有利

成立 … 大正時代に浅野総一郎が京浜運河を設立

日本有数の総合的な工業地帯。

機械工業が発達し、出版・印刷業に大きな特色がある。

東京・横浜・川崎が中心となっている。

コメント