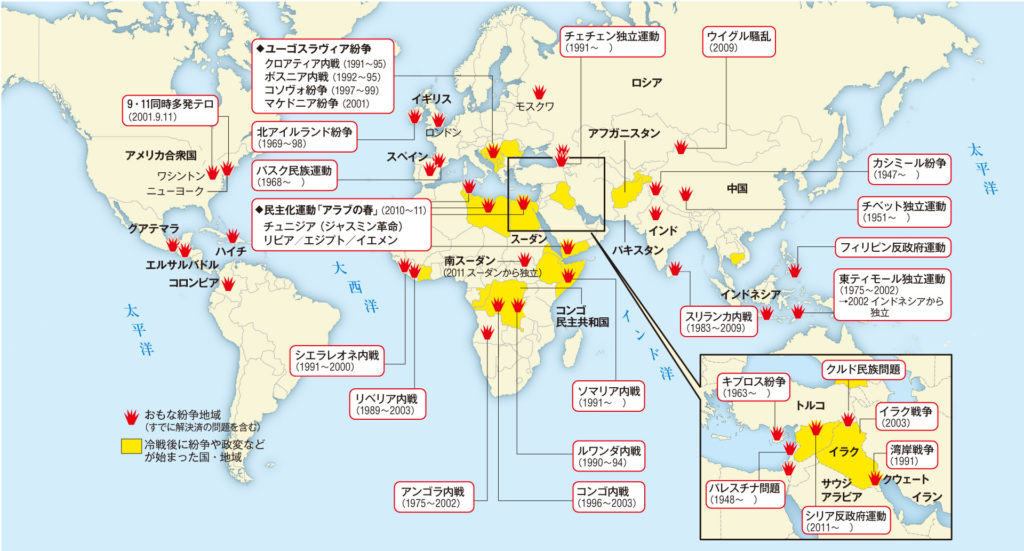

世界では様々な紛争が起きている。共通試験では細かいところまで問われることはないと思うが、用語を聞いて何かわかる程度は理解しているとよい。位置・民族・宗教などは要注意!

【ワード】

多数の民族で構成される場合などに、州や共和国などの支分国をつくり一定の自治権を与える。それらを大きな主権のもとに統合する国家。

他の民族を支配する場合に、自分の民族と同化させようとする政策。言語、宗教などの文化を同化させること。

他の民族を排斥・虐殺すること

ある民族が帰属や政治体制を他の民族に干渉されず自分で決めること。

【世界の宗教分布の図】

_CS705_2023_fig_092-01_4c-1024x537.png)

【世界の言語分布の図】

_CS704_2023_fig_082-02_4c-1024x716.png)

【ヨーロッパの言語分布の図】

_CT703_fig_250-01_4c-1024x952.png)

(考えてみれば当然ではありますが)言語でも宗教でも民族でも違うもの同士が接するところで紛争が起こりやすくなります。紛争を学ぶときに上のような図(皆さんの持っている資料集などにも掲載されていると思います)も参考にしてみましょう。

≪ 民族紛争の例 ≫

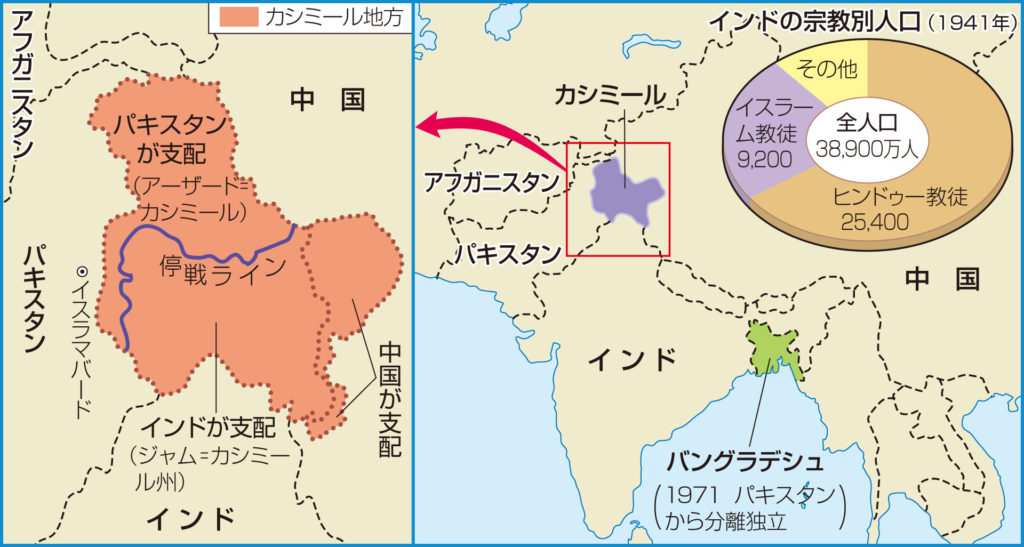

①【カシミール紛争】

カラコルム山脈の南にあるカシミール地方はその帰属をめぐってインドとパキスタンの紛争(印パ戦争)につながった。そもそも、インド・パキスタン・バングラデシュはイギリスの植民地であり、1947年の独立の際に(5 )の多い国としてインド、(6 )が多い国としてパキスタンとバングラデシュが独立した。カシミールはインドとパキスタンの境界に位置し、統治していた藩王は(5 )だが住民は(6 )だったためその帰属をめぐる問題が生じた。現在も停戦ラインを挟んで衝突が続いている。

②【中印国境紛争】

1959年にチベットの反乱がおこり、(7 )がインドに亡命したことからインドと中国の対立が始まった。1962年、中国軍が中印国境の東部(マクマホン=ライン)と西部(カシミール地方)で軍事行動を開始。インドも祖国防衛を呼び掛けて戦争状態になった。しかし、インド軍は中国軍に圧倒された。そのまま中国軍が全面的な停戦と撤退を表明。東部ではマクマホン=ラインを中国は承認せず、西部ではインドが自国領だとするアクサンティ地区を実効支配している

③【スリランカの民族対立】

スリランカはシンハラ人(8 が多い)とタミル人(9 が多い)による民族対立が問題になっている。(宗教対立も存在するが、ムスリムやキリスト教徒も存在するため主要な対立軸は民族対立)である。1956年の総選挙で大勝したスリランカ自由党によるシンハラ語の公用語、仏教の準国教化などにより進学等で差別されることになったタミル人が分離独立を要求するようになった。その結果できたのがLTTE(タミル・イスラーム・解放の虎)という軍事組織である。2002年にはノルウェーや日本の仲介で停戦が合意されたが、2008年に政府側から停戦合意が破棄され、2009年から政府による北部・東部への軍事作戦が展開された。結果、2009年5月にはLTTEが敗北宣言を出し、タミル紛争は終焉を迎えた。

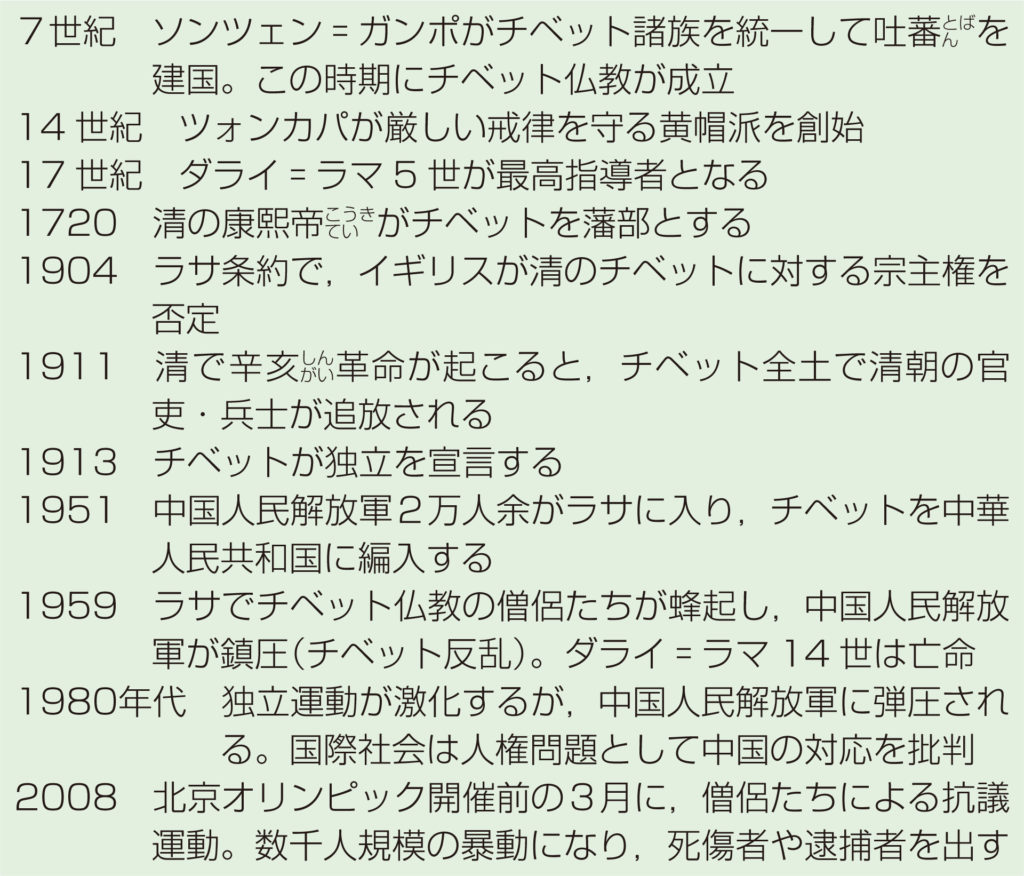

④【チベット暴動】

(10 )を信仰するチベット民族は中国の自治区を形成している。中華人民共和国が建国(1949年)された翌年にそれまで実質的に独立国として存在していたチベットを軍事侵攻により中国の領土とした中国共産党は、漢民族の入植を進め同化政策を進めた。現在チベット自治区の人口の半数は漢民族となっている。中国共産党による侵攻の時、チベット民族による大暴動が起き、その時に20代だった(7 )は身の危険を感じてインドに亡命した。ダライ=ラマは観音菩薩の化身としてあがめられ、亡くなると魂が別の人間に移り生まれ変わると信じられている。現在ポタラ宮ではラマ教徒たちの参拝が続いているが、ダライ=ラマはチベットに戻ってきていない。

⑤【フィリピンのイスラーム教徒独立運動】

フィリピンはスペインやアメリカの植民地だった影響で公用語は英語、宗教はキリスト教。しかし、インドネシア(ムスリムの数は世界最大)に近い(11 )のムスリムはフィリピンからの独立を要求して武力紛争を起こした。ミンダナオ島などに住むムスリムをモロ族と呼ぶ。

⑥【東ティモール分離独立運動】

インドネシアの東端にあるティモール島の東半分が東ティモール。インドネシアはオランダの植民地だったが、東ティモールはポルトガルの植民地だった。その影響で(12 )を信仰している。

1998年スハルト独裁政権が倒れると独立の機運が高まり、住民投票の結果独立が決定。しかし、これを不服とした反対派民兵とインドネシア国軍が東ティモール住民を襲撃し町を破壊。結局2002年に独立を達成。21世紀初の独立国誕生となった。

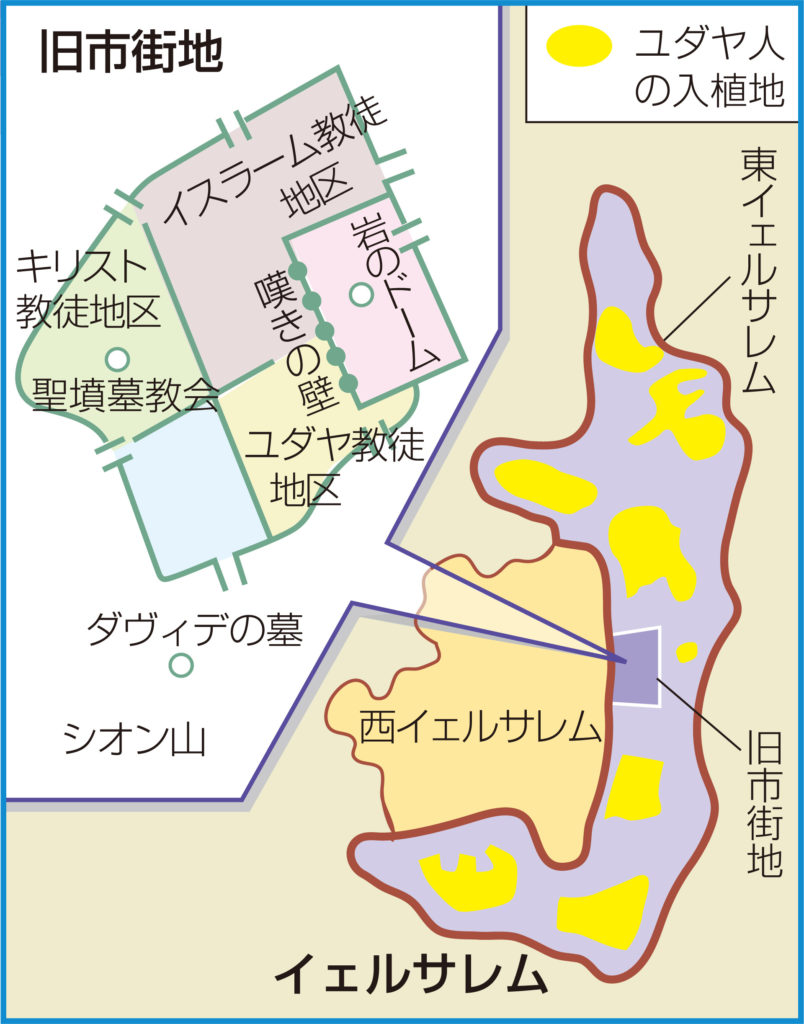

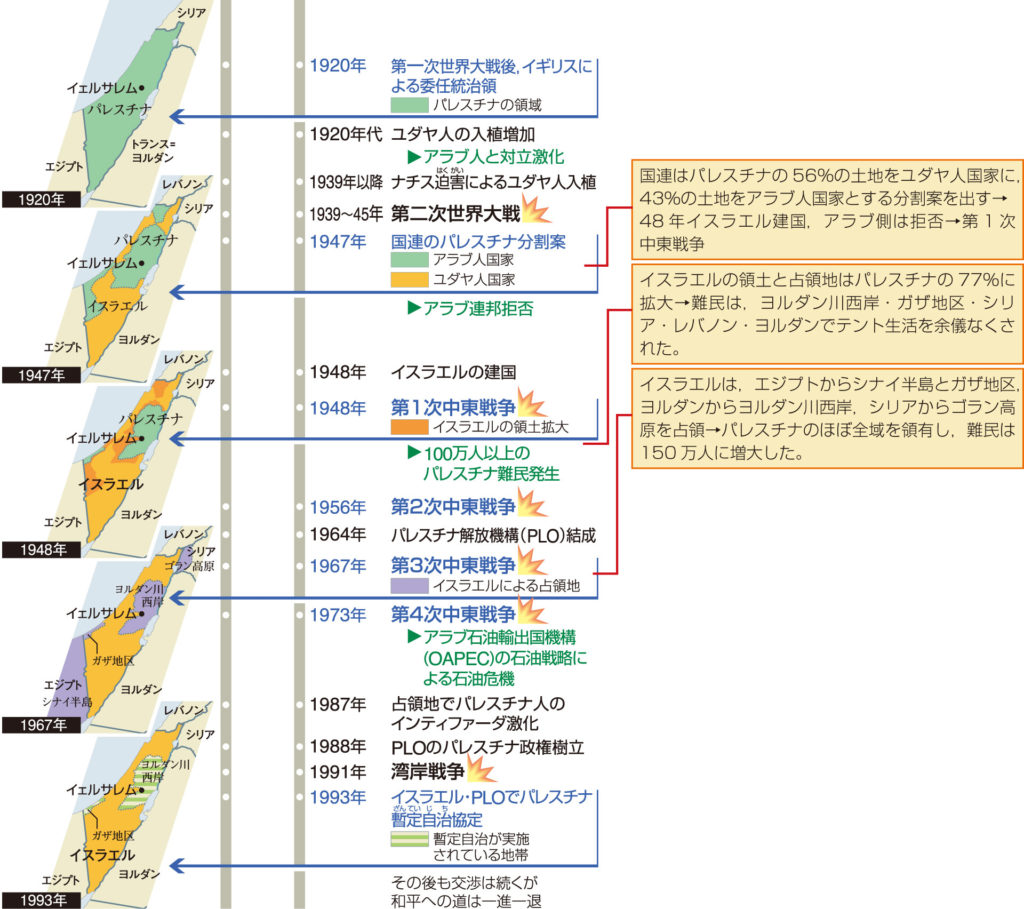

⑦【パレスチナ問題】

様々な原因があるが、第一次世界大戦中のイギリスによる三枚舌外交が大きな原因。バルフォア宣言で戦後パレスチナにユダヤ人国家樹立を約束する一方、フサイン=マクマホン協定ではアラブ人にパレスチナの地を与えると約束。同時に、サイクス=ピコ協定ではロシアと勢力圏を分割し、パレスチナにおけるイギリスの利権を確保しようとした。戦後、ユダヤ人とアラブ人のパレスチナ獲得要求が激化。第二次世界大戦後イギリスは撤退し、国連決議によりパレスチナはユダヤ人とアラブ人に分割されることとなった。これに基づいて1948年にユダヤ人が(13 )を建国。しかしアラブ人はこれを認めず、現在に至るまで中東戦争などの紛争が続き、テロや報復活動が絶えることはない。

⑧【クルド人独立運動】

トルコ・イラク・イラン・シリアにまたがる地域に住むのが(14 )。独立国家を持たない民族である。国によっては(14 )を少数民族として迫害しており、(14 )は独立を要求。イラクやトルコは自国領を守るため、軍事弾圧も行っている。

⑨【キプロス問題】

キプロスは地中海にある島国。北部は(15 )のムスリム、南部にはギリシア系キリシタンが多く、南北で衝突が起こり内戦状態となっている。

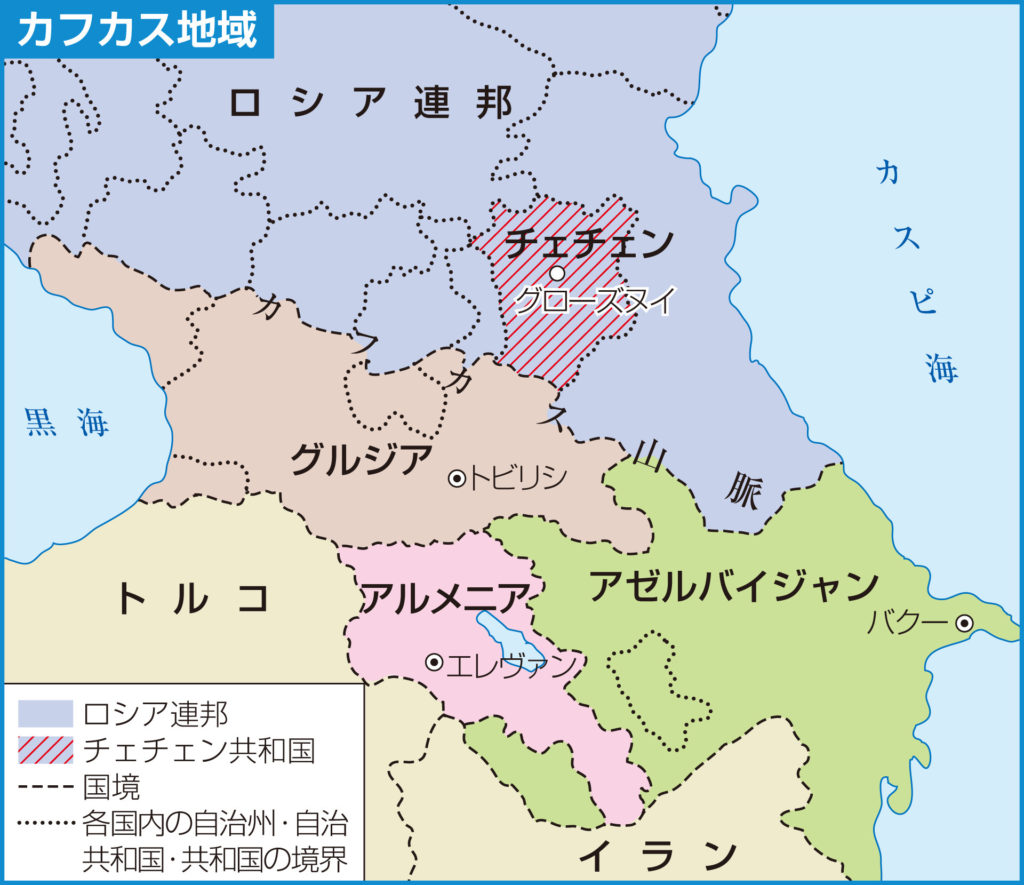

⑩【チェチェン共和国独立問題】

世界最大の面積を持つロシアは連邦制をとっており、46の州、9の地方、2の市、21の共和国、1の自治州、4の自治管区から構成されている。その中の一つがチェチェン共和国で、(6 )が多いため、ロシアからの独立運動を要求。当然ロシアはそれを弾圧し、イスラーム武装勢力によるテロなどが発生した。

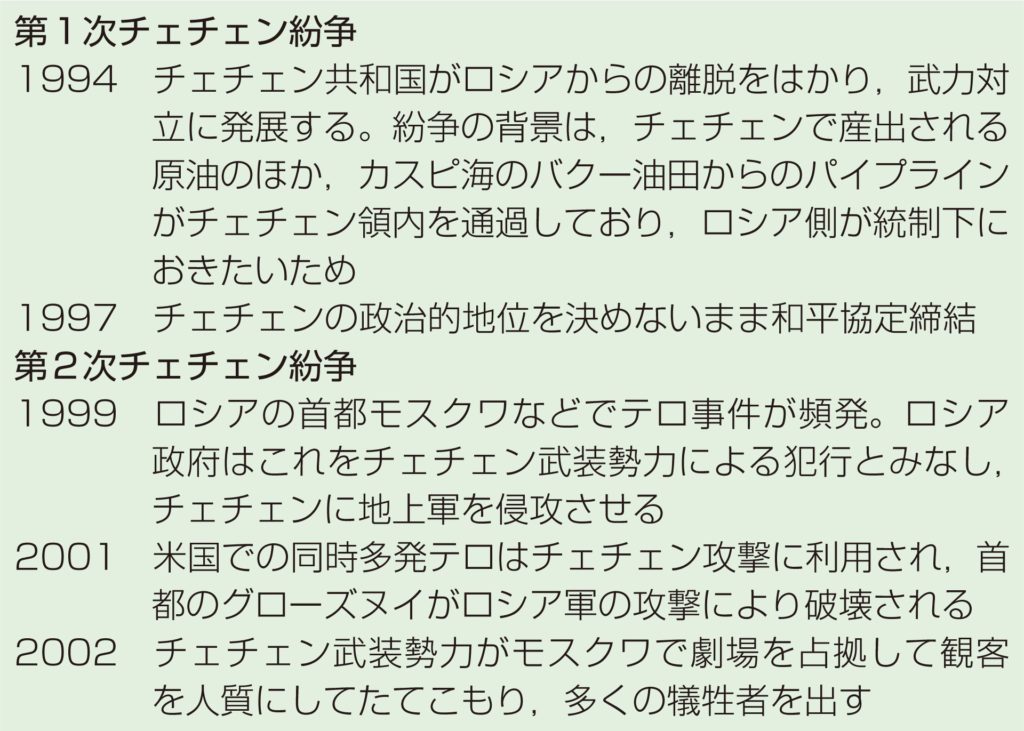

⑪【北アイルランド問題】

1921年にアイルランドがイギリスから独立したとき、イギリスから移住した(16 )が多い北アイルランドはイギリスの領土のままになった。北アイルランドに住むケルト系のアイルランド人はアイルランドとの結合を望んでおり、領土をめぐってテロ活動が起こった。IRA(アイルランド共和軍)は2005年に武装解除を発表。2007年にはアイルランド自治政府が復活した。

⑫【ベルギーの言語紛争】

ベルギー南部ではワロン語(フランス語)が、北部ではフラマン語(オランダ語)が公用語になっている。かつてはワロン語圏のほうが経済的・政治的に強い勢力だったが、近年フラマン語圏の地位が上昇し、両者の対立が顕在化した。ちなみに首都ブリュッセルでは両者が公用語となっている。

⑬【バスク独立運動】

スペイン北部のピレネー山脈地方にバスク人という民族が住んでいる。彼らはスペインから独立するために過激派のバスク人がテロ活動をしている。

⑭【ユーゴスラビアの解体】

ユーゴスラビアは6つの共和国からなる連邦国家だった。7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家と形容された国で、これをまとめ上げて一つの国としたのがティトーである。ティトーの死後、民族・宗教をめぐる対立が激化し、度重なる内戦が行われた。結果、スロベニア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、セルビア、コソボの7つの国に分裂した。紛争は以下のとおりである。

1991年の十日間戦争でスロベニアが独立。次いでマケドニア共和国が独立。

1991~95年のクロアチア紛争でセルビアと最も対立していたクロアチアが独立。

1992年にボスニア・ヘルツェゴビナが独立したが、国内のセルビア人は独立を目指して戦争を繰り返した。結局ボスニア・ヘルツェゴビナはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦(ボシュニャク人とクロアチア人中心)とスルプスカ共和国(セルビア人中心)によって構成される連邦国家となった。

セルビア国内でもコソボ自治州が独立を目指し、コソボ紛争が勃発(1996~99)。結果、コソボ共和国が独立。

2003年には旧ユーゴスラビアの中心となっていたセルビア共和国とモンテネグロ共和国が「セルビア・モンテネグロ共和国」を形成したが、モンテネグロ共和国は共同国家に積極的ではなく、2006年に住民投票の結果分離独立を果たした。

⑮【ケベック問題】

カナダのケベック州はフランス系住民が8割を占め、(17 )がつかわれ、(18 )が多い。その他の地域はイギリスの植民地だったため(19 )がつかわれ、(20 )が多い。そこでケベック州の独立運動が活発になり、ユニオンジャックの入った国旗を現在の国旗に変え、二言語主義、二文化主義を進めている。

⑯【ルワンダ虐殺】

ルワンダにはフツ族(多数派)とツチ族(少数派)がいる。もともとはベルギーの植民地だったが、独立後1973年にクーデタによってフツ族系の政権が樹立された。ツチ族の一部は反政府運動を開始。隣国ウガンダに逃れたツチ族は「ルワンダ愛国戦線(RPF)」を組織して反政府運動を開始。1980年までに国外で暮らすツチ族難民は60万人にもなっていた。

1990年代にはいるとその対立が激化。1994年にフツ族出身の大統領が乗る飛行機が襲撃され大統領が死亡。これに対してフツ族とツチ族の間で非難合戦が起こり、ルワンダ虐殺が始まる。

ルワンダでは、フツ族の過激派がツチ族の虐殺を開始。フツ族の政治家や兵士は市民にもツチ族の殺害等を促し、ツチ族虐殺が行われた。RPFはツチ族保護を名目にウガンダから侵攻、ルワンダ全土を制圧。1997年7月にフツ族のビジムング大統領が新政権を樹立したが、権力を握ったのはツチ族。こうして3か月以上続いたルワンダ虐殺は終結。2000年にはビジムング大統領が辞職し、ツチ族のカガメ大統領が就任。現在は多くのフツ族住民が亡命や難民化を余儀なくされているといわれる。

⑰【ビアフラ戦争】

石油資源に恵まれているナイジェリアで、ニジェール川河口付近のイボ族が1967年にハウサ族中心のナイジェリア連邦からの分離独立を唱えてビアフラ共和国を建国。内戦となり、ソ連とイギリスがナイジェリアを、フランスはビアフラを支援。ビアフラ側は多くの餓死者を出し、1970年に降伏した。植民地時代から続く欧米が原因の対立がナイジェリアの現地人の犠牲で行われ、欧米諸国は武器を売って利益を上げ、自分たちは直接戦争をしないという形で戦争が進んだ。

≪ 人の移動 ≫

①【難民問題】

難民:政治的意見や人種、国籍、宗教の違いなどを理由に迫害を受け、あるいは自ら逃げ出した結果、国籍を持っている国にいられなくなってしまった人々

1990年代 冷戦(=イデオロギーの対立)の終結により、民族・宗教の対立が顕在化

→ 世界各地で民族紛争が多発、難民の急増

国連難民高等弁務官事務所(21 )や非政府組織(22 )が協力して難民を保護・支援

- 紛争を事前に防ぎ、紛争終了後も平和を定着させることが必要

→ 国連平和維持活動(PKO)の重要性が増す

②【移民問題】

多くの労働者が発展途上国から先進国に移動(より高い賃金を求める)

→ 言語・習慣・人種・宗教の違いによる摩擦が発生

③【ドイツ】

1960年代から労働力確保のためトルコ、旧ユーゴスラビア、イタリアなどから多くの(23 )が流入

- ガストアルバイターとは「ゲスト」の「アルバイター(労働力)」の意味。労働力不足から募集するため、②とは違う意味もある。ドイツでは高度な技能を持つ者もガストアルバイターとして流入したため、ガストアルバイターにより経済発展がおこり、同一賃金同一労働の原則からガストアルバイターの地位も高かった。

1973年 石油危機による経済停滞、外国人労働者の募集停止

1990年 東西ドイツ統一 → 景気後退、失業率の上、外国人排斥の動き

現在は、移民に対するドイツ国籍取得の制限を緩め、ドイツ社会への統合を図る

④【日本】

韓国・朝鮮系、中国、ブラジル、フィリピン人などの割合が高い

韓国・朝鮮系の人々は1910年の韓国併合により来日、増加。現在は2世・3世等になっている。

1980年代から不法就労問題が発生

1990年代以降、ブラジルなどから日系人の単純労働の就労が認められる。

2000年代、インドネシアやフィリピンから看護師・介護福祉士を受け入れ。

(EPA=経済連携協定による)

コメント