【村落の立地】

・ 扇状地

谷水の得られる扇頂 = 谷口集落、(1 )がみられる扇端に立地

扇央は耕地となる … かつては桑畑、現在は果樹園など

・ 洪積台地

※ 洪積台地とは更新世に堆積によってできた平地が隆起してできた台地のこと

水を得るのが難しいので、開発が始まるのは遅かった → (2 )など水が得られるところの開発が進む

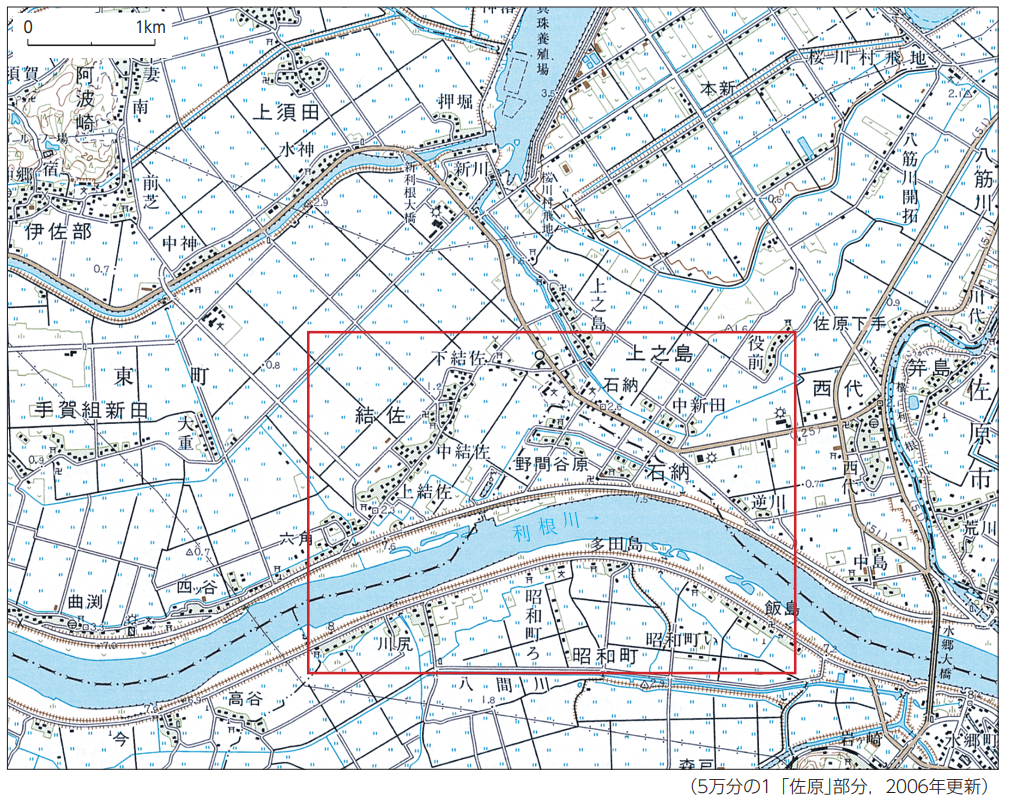

・ 氾濫原

洪水を避ける(3 )の上に発達

周囲を人口の堤防に囲まれた集落である(4 )が発達 = 濃尾平野

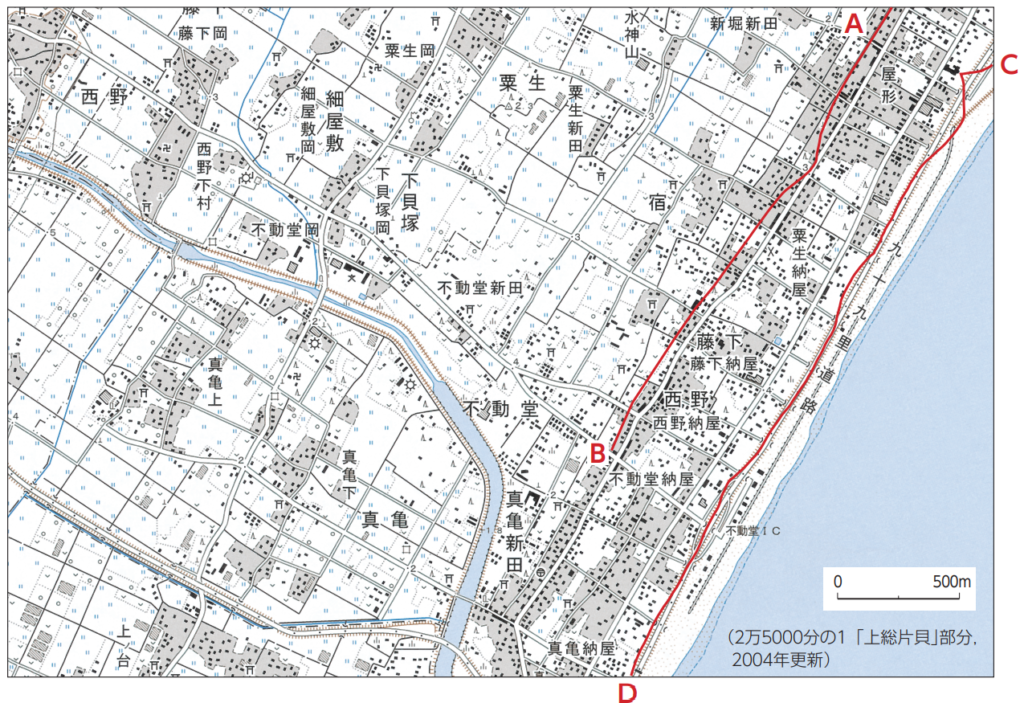

・ 海岸平野

浜堤(砂が溜まってできた微高地)が海岸線と平行につくられる

→ そこに集落ができる(親集落)

→ その海側に浜堤ができ、そこに新しい集落がつくられる(子集落)

→ さらにその海側に浜堤ができ、そこに漁具置き場と集落ができる

【村落の形態】

どのようにできるか?

地形上の制約 → 自然堤防上、湧水のあるところなど

計画的に作られる → 国家等の政策による

共同作業をする場所・共同防衛に都合のいい場所

(6 )… 不規則な塊上の集落。街道の交点や湧水地帯など = 条里集落、環濠集落等

(7 )… 中央の広場や教会を囲んで円形に家が並ぶ集落。夜間、広場に家畜を集める

= エルベ川以東のスラブ民族(ドイツやポーランド)に発達した

(8 )… 河川沿いの自然堤防上(洪水を避けられる)や山麓の(1 )帯にみられる。

道路は後から作られた場合が多い。

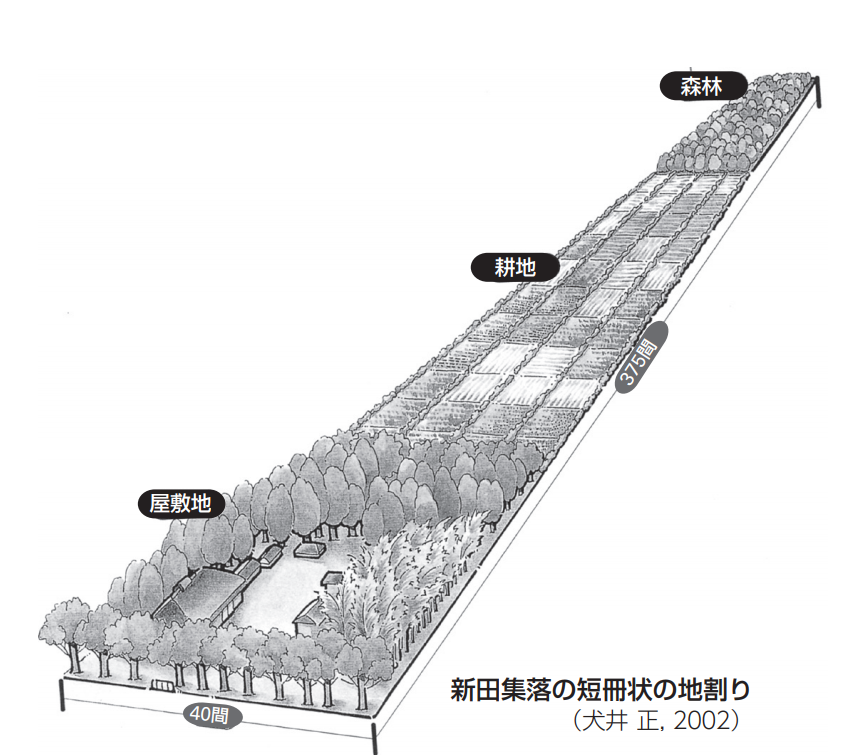

(9 )… 道路に沿った集落。民家の密集度は低い。

江戸時代の神殿集落やドイツの林地村にみられる。民家の背後に短冊状の耕地がある。

(10 )… 街道に沿って民家が密集した集落 = 市場町や宿場町

(11 )… 広い地域に民家が点々と散在している村落

水が得られること、(12 )が良いことが成立条件

(13 )平野(富山県)では、フェーン現象によるカジノ延焼防止、一揆を防ぐ(謀議の防止)も要因

出雲平野、大井川下流(静岡)、(14 )村、アメリカの(15 )制の村など

【日本の村落】

1.古代

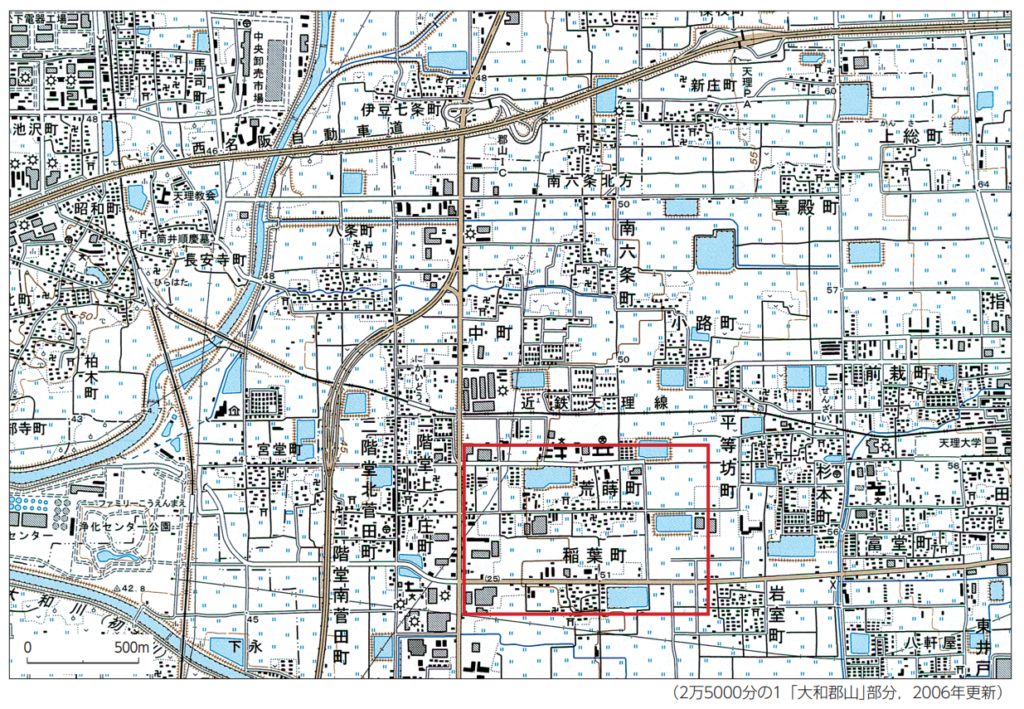

(16 )集落 … 律令制のもと、(17 )状の地割を行う。奈良盆地など

2.中世

垣内集落 … 土塀、生垣、濠で囲まれた集落。起源は古代だが中世に多く成立。濠によるものは(18 )集落ともいう。濠は防衛、灌漑、排水、水運にも利用。奈良盆地に多い。

荘園集落 … 領主雌雄の開墾地から発生。地主の名主が開墾し、「~丸」の地名を残す = (19 )村、地方豪族の館(屋敷)を中心に集まり、「舘」「根古屋」「土居」の地名を残す(20 )村、寺や神社を中心に農民が開拓し「寺田」「寺内」「神田」「神戸」の地名を残す(21 )村など

(22 )村 … 山間地に中世の落ち武者などが定住し阿村。五家荘(熊本)、椎葉・米良荘(宮崎)、祖谷(徳島)、五箇山(富山)、白川郷(岐阜)など

3.近世

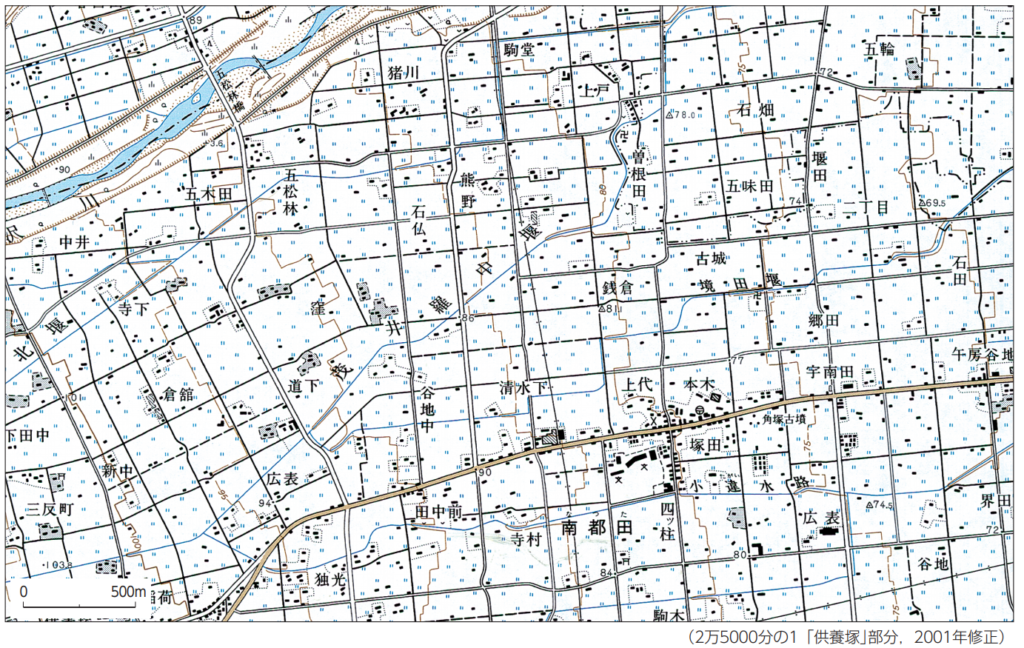

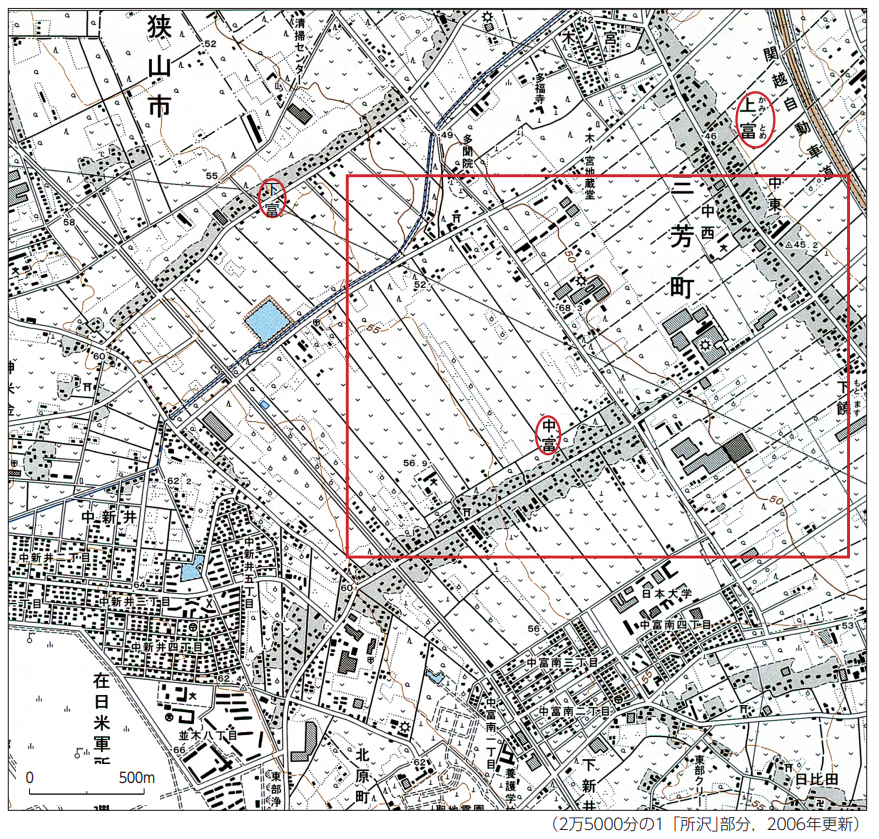

(23 )集落 … 江戸時代に人口増加に対し、各藩が奨励し開墾された水田を新田という。ここにできた集落。洪積台地、低湿地、浅い海の干拓等によって成立、火山のふもと、扇状地。「新田」「新開」などの地名を残す。

武蔵野台地の三富新田(=洪積台地)、有明海や児島湾(岡山)

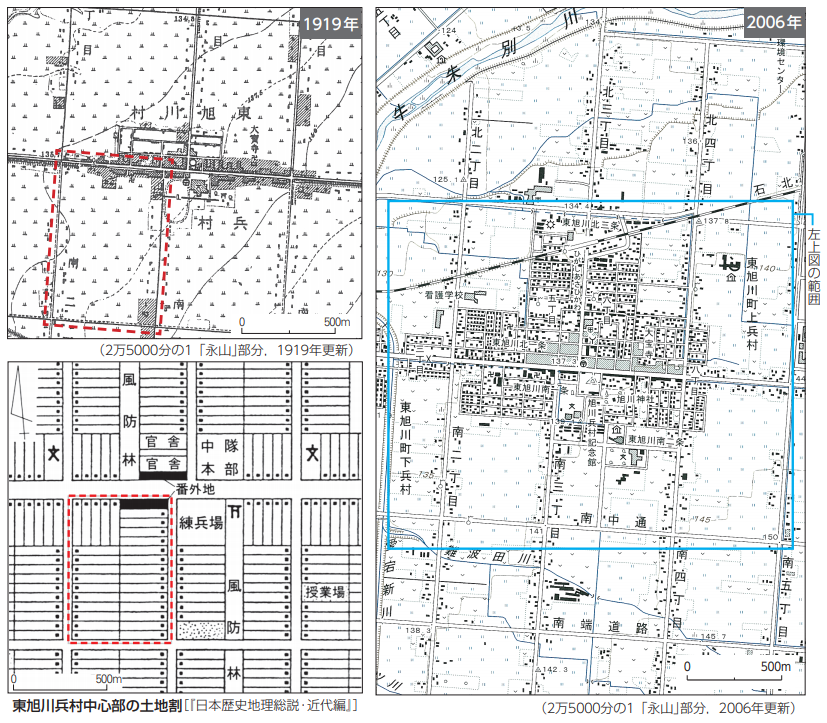

4.近現代

(24 )… 北海道の開拓と防衛、士族授産のために明治7年から入植開始。琴似村を最初に石狩平野と上川盆地を中心に広がる。アメリカの(15 )制に倣った(17 )状の地割。

コメント