問1

解答と解説

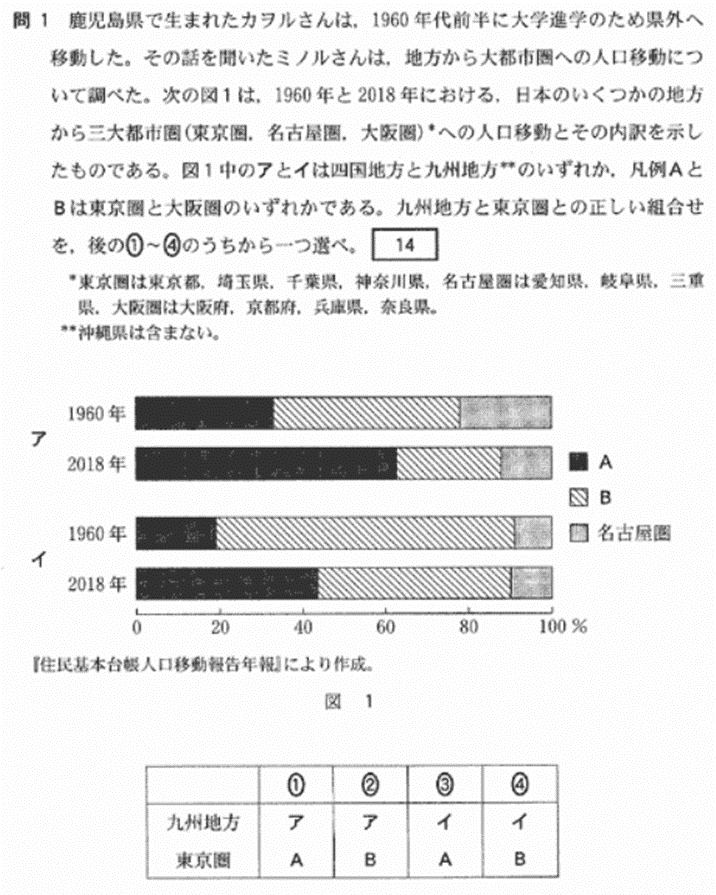

まず、グラフの内容を確認する。言葉にしてみるとよい。

ア・イは九州地方か四国地方、A・Bは東京圏か大阪圏。

1960年を見ると、A・Bの差はそれほど大きくないが、2018年になると明らかにAの方が大きくなっている。

東京と大阪の変化を考えると、1960年のころより現在の方が東京一極集中が進んでいる。

原因は1960年においては日本は製造業中心の国だったが、現在は金融など第三次産業の割合が高くなっていること。したがって、2018年の方が東京の人口を集める力が強いということになる。

すると、東京圏はAということになる。

次にア・イの違いを探すと、アよりイの方がB(大阪圏)との関係が強いことがあげられる。

大阪圏との関係が強いのは九州より四国。

距離的な問題もあるし、1960年代と現在の間には本州四国連絡橋が次々と建設されたこともある。

距離というのは物理的な距離もあるが、どのくらいの時間で移動できるか(時間距離)も考える必要がある。

以上のことから正解は①

問2

解答と解説

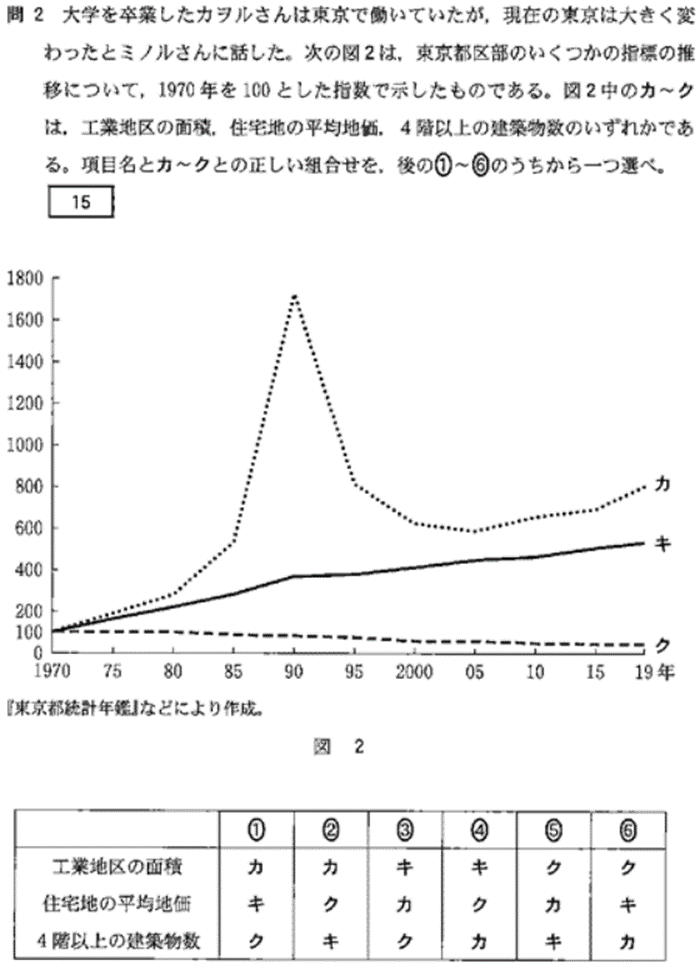

カ、キ、クのグラフの状態を確認する。

カは1980年代に大幅に上昇し、その後下落。近年再び上昇している。

キは継続して上昇、クは継続して下落している。

以上のことを踏まえて考えると、カは地価である。

1990年前後はバブル経済の時期で、地価が急上昇した。

しかし、バブル崩壊により地価は下落。

近年は東京を中心にタワーマンションの建設が進み都心回帰がおこっている。

それによって地価は回復傾向にある。

クは工業地区の面積である。

東京は下町を中心に中小工場が多い。

かつては京浜工業地帯が日本最大の工業地帯であった。

しかし、施設の老朽化が進み、新しい工場を建設しようとしても中小工場であるため狭い土地が中心で、建て替えが難しいという状況が生まれた。

さらに工場の海外移転による産業の空洞化も追い打ちをかけた。

工場の跡地がタワーマンションになった場所も少なくない。

したがって、工場地区の面積は減少しているはずである。

最後にキが4階建て以上の建物数である。

そもそも、東京で4階建て以上の建物が減少することは考えずらい。

また、4階建て以上の建物数が急に増えたり減ったりすることも考えずらい。

以上のことから正解は⑤。

問3

解答と解説

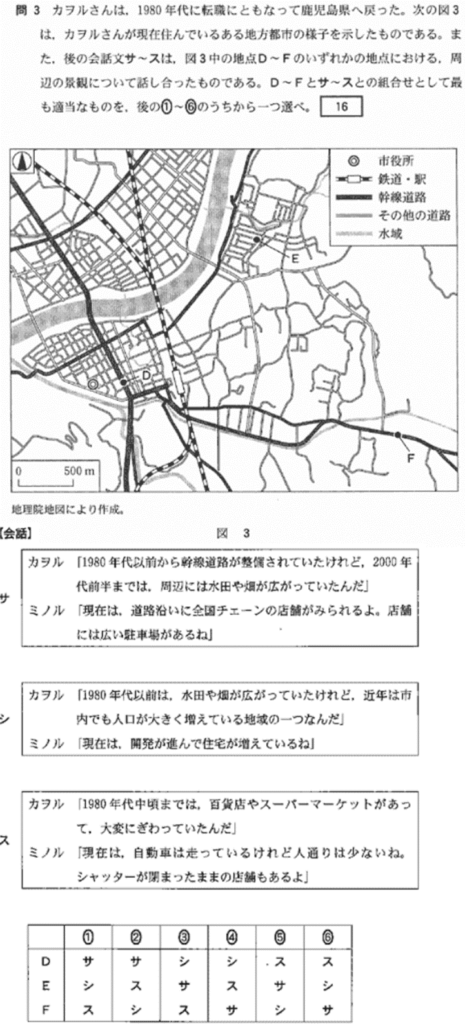

まず、D~Fの場所を確認する。

Dは市役所や駅が近く、幹線道路・その他の道路ともに通っている。

このような場所はその地区の中心地区である。

ただし、この地図は「地方都市」である点がポイント。

東京の中心地とは違い、都市自体縮小している可能性が高い。

これに当てはまる文章はス。

地方都市の中心地はかつて百貨店(デパート)があり、非常ににぎわっていた。

しかし、現在百貨店の経営は非常に厳しく、都心でも閉店に追い込まれることがままある。

地方都市では閉店が相次いでいる。

Eは幹線道路はないがその他の道路がたくさんある地域。

生活道路が多いイメージをすればよい。

これに当てはまるのがシ。

生活道路が多い = 住宅地というイメージでよい。

Fは幹線道路しかない。

これは「郊外の国道」というイメージをすればよい。

地理では非常によく出てくる「郊外のロードサイドのショッピングモール」である。

ここから、当てはまる文章はサということになる。

全国チェーンの店舗があり、広大な駐車場があるというのがショッピングモールである。

以上のことから、正解は⑥

最近、宇都宮に行ってきました。

20年以上いっていなかったのですが、大きな変化を感じました。

最大の変化は(ニュースにはなっていましたが)上野屋というデパートがなくなったこと。

上野屋というと宇都宮では有名なデパート。

学校の制服を買うとなると、「上野屋さんにいく!」というものでした。

そして、駅の目の前になにがあるかというと、

西口・東口ともに家電量販店(ヨドバシカメラ・ビックカメラ)。

駅前は昔の方がにぎやかだった気がします。

こういう時代なんですね。

問4

解答と解説

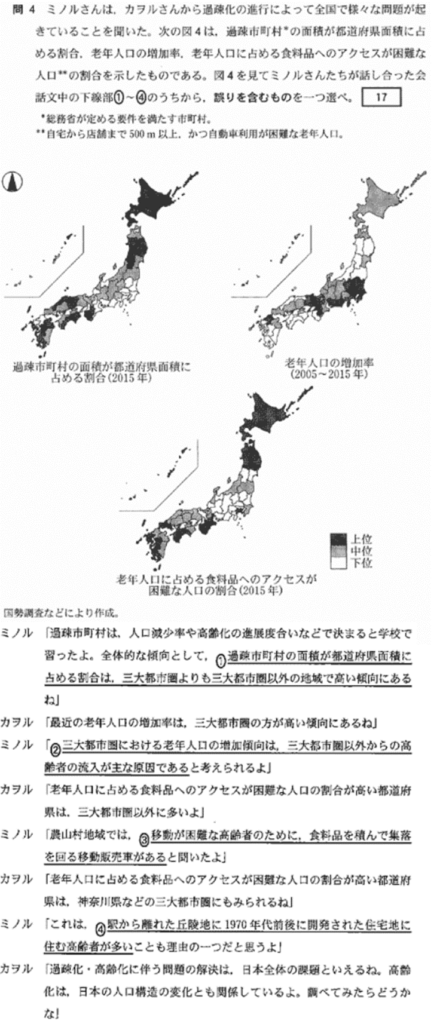

それぞれの文章を判定していく。

①は正しい。

上の地図を確認すればよい。

過疎面積は三大都市圏では低位にある。

②は誤り。

三大都市圏はもともとの人口が多く、当然老年人口も増加する。

他の地域からの高齢者の流入が最大の理由ではない。

そもそも、他の地域から流入するのは高齢者より若い世代の方が多くなる。

③は正しい。

農山村地域では鉄道・バスなど公共交通機関が衰え、

スーパーやコンビニなども少ないため、

買い物に行くことが困難な人が多くなっている。

その対策として移動販売車が活用されている。

しかし、移動販売車も大きく儲かるわけではないので、継続することは大変である。

④は正しい。

1960年代~70年代にニュータウン開発が進んだ。

例えば、多摩ニュータウンなどが有名である。

私鉄沿線には多くの団地がつくられた。

当時の団地は現在のタワーマンション以上の人気であった。

しかし、それが現在では当時の入居者が高齢者となり、

団地そのものが限界集落化しているところもある。

東京都大田区、北区、板橋区の団地はもちろん、新宿区にもこのような団地がある。

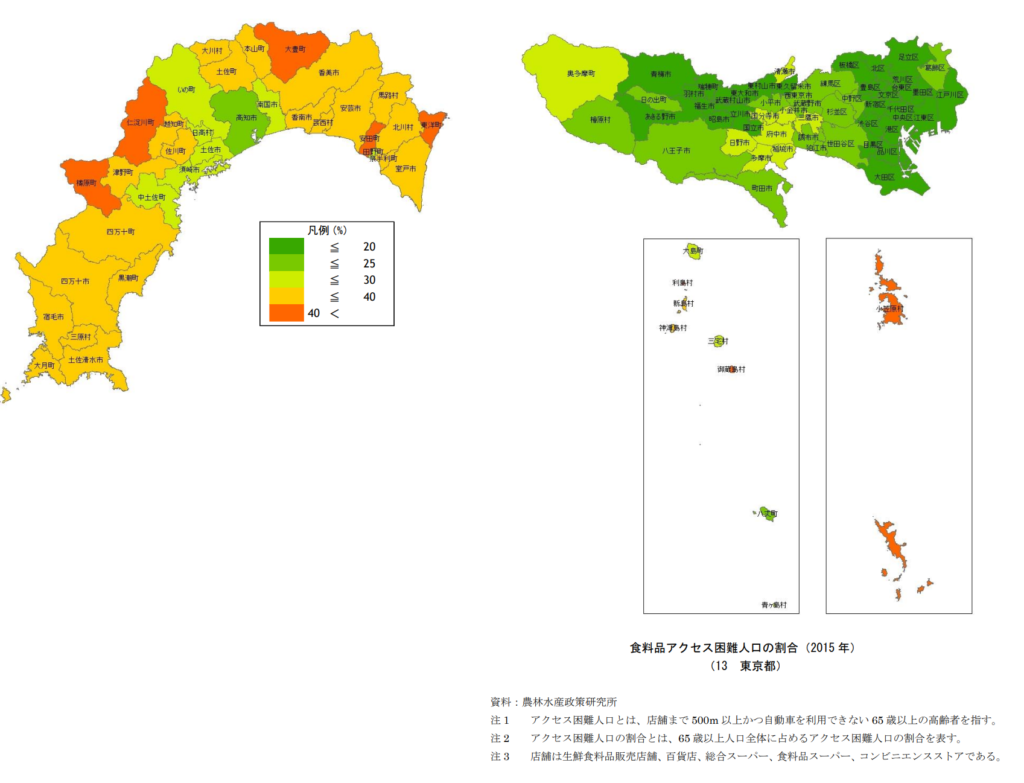

下の画像は食品アクセス困難者の割合を示している。

鳥取と東京で大きな差がある。

これが鳥取の現状であると同時に、東京でも少なくない割合であることがわかる。

引用元:食料品アクセス困難人口の推計

~食料品アクセスマップ~

LINK:農林水産研究所 食品アクセスマップ

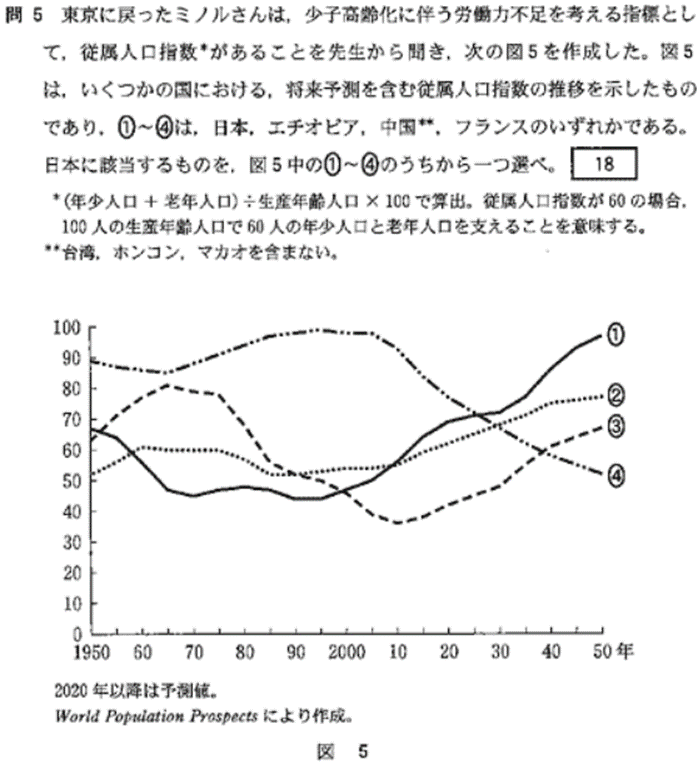

問5

解答と解説

なんとなく日本は世界でもトップクラスの高齢化率である国ということで①とした人もいると思う。

それで正解なので、本番のテストではそれでもかまわない。

もう少し詳しく見ていく。

まず、1950年から2050年の予想まで出ているので、変化が重要ということになる。

日本の人口の変化は少子高齢化の進行、高齢者の死亡者の増加、人口の減少という変化が考えられる。

すると、従属人口指数はどのように変化するかを考える。

もともと、生産年齢人口が多かった。すると、従属人口指数は低くなる。

また、生産年齢人口割合が高いので、経済発展が起こる可能性は高い。

(稼がない人を養う割合が低い = 経済発展に使うお金が多い)

それが、子どもの数は少なくなるが、高齢者が多くなることで従属人口指数が高くなる。

さらに、子どもの数が少ないのだから、生産年齢人口そのもの(割合ではない)も多くなることはない。

ということは従属人口指数が高くなると同時に経済的にも発展しないということである。

日本は1960年代に高度経済成長を迎えている。

このころ最も従属人口指数が低く、

2000年ころにGDPが世界2位から3位へ、2023年には3位から4位へと

経済的な地位は下がっている。

これにあわせて従属人口指数が高くなっているということを考えると、①が日本であるといえる。

次に中国。

中国はもともと高い出生率をほこっていた。

年少者の死亡率も先進国に比べれば高かったこともあり、高齢者の割合は低かった。

人口もどんどん増えていった。

年少者はつぎつぎと生産年齢になる。一方で高齢者の割合は低いのだから、

従属人口指数は高くならない。

そこに一人っ子政策を実施したため、年少者が少なくなる。

突然高齢者が多くなることはありえないので従属人口指数は低下する。

すると、経済発展がおこる。これが2000年前後からの経済発展。

しかし、年少者の死亡率は低下し、一人っ子政策による高齢化が進展した。

さらに経済発展により出生率も低下したので従属人口指数は高くなっていく。

2023年の段階では予想でしかないが、今後中国がここ20年と同じような経済発展が難しいのは、

従属人口指数からも説明ができる。

以上のことから中国は③。

次にエチオピア。

発展途上国なので、高齢化が進んでいないから従属人口は少ないはず、とおもうと間違えます。

まず、出生率は高いがそれに負けず年少者の死亡率も高いのが発展途上国。

特にエチオピアは政治的混乱や天災もあり非常に貧しい国でだった。

ちなみに、1960年のエチオピアの平均寿命は38歳。

ということは、高い出生率(結婚する年齢も低いので平均寿命が低くても出生率は高い)のため年少者の割合が高く従属人口割合は高くなる。

そのわりに生産年齢人口は多くならないので経済成長はおこりづらいのが特色。

ある程度発展したり、外国からの援助で死亡率が低下すると生産年齢人口が増える。

すると、従属人口割合も低くなり経済成長が始まる。

その先には少子化、従属人口割合の上昇があるかもしれないが、

エチオピアはまだその段階ではないでしょう。

以上のことからエチオピアは④。

最後にフランス。

のこっている②がフランス。

フランスは先進国であり、少子化も進んでいる国というイメージがあるかもしれない。

しかし、フランスは少子化対策に比較的成功している国である。

また、旧植民地を中心に移民も多い。

(サッカーフランス代表を見ると、アフリカ系選手が多いことがわかる)

このことから、従属人口割合が上がりそうで上がらない国である。

この問題、「なんとなく正解した」という人は多いかもしれないが、

難易度は高い問題だと思います。

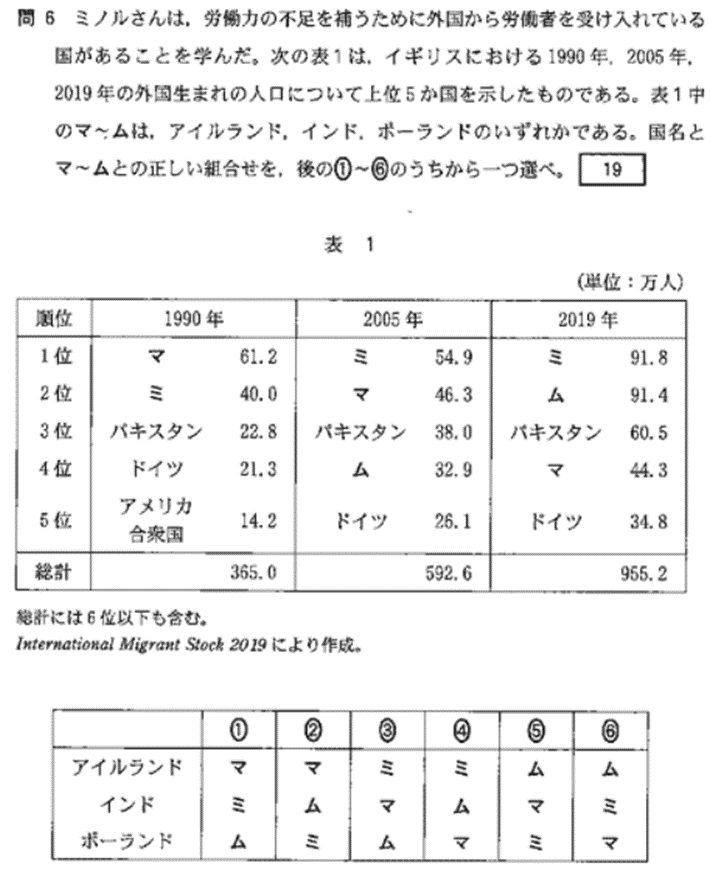

問6

解答と解説

イギリスに移民した人たちの移民元を答える問題。

ただし、2020年にイギリスはEU離脱しているので、現在は大きな変化があるかもしれない。

順位の変動もあるが、移動した人数の変化も確認する。

マは61万人 → 46万人 → 44万人

ミは40万人 → 55万人 → 92万人

ムは圏外 → 33万人 → 91万人

と変化している。

まず、唯一減少しているマから。

選択肢はアイルランド、イギリス、ポーランド。

減少しているのはアイルランド。

アイルランドはもともとイギリスの植民地であり、安い労働力としてアイルランド人が使われていた。

しかし、20世紀後半にICT産業を中心としてアイルランドが経済発展した。

この発展を「ケルトの虎」と呼ぶ。

すると、イギリスへの移民は減少した。

よって、アイルランドはマ。

次にインドとポーランドを比べると、関係が深いのはインド。

長い間インドはイギリスの植民地であり、多くの労働者が移民してきた。

近年インドはICT産業を中心に経済発展しているので、

単純労働者の移民が少なくなっても、技術者の移民は増えているはずである。

インドはカースト制度があるので、下位に置かれている人を中心に国外に出たいという欲求は強い。

2022年にイギリス首相となったスナク氏もインド系である。

(イギリス発のヒンドゥー教徒首相である)

また、アメリカでもインド系の活躍は目を見張るものがある。

ちなみに、GOOGLEのピチャイCEO、YOU TUBEのモハンCEO、IBMのクリシュナCEO、

Micoro SoftのナデラCEOなどシリコンバレーを中心にインド系の進出が著しい。

よって、インドがミ。

よくみてみると、インドの隣国パキスタンからの移民も増加していることがわかる。

最後にポーランド。

ポーランドは2004年にEUに加盟した。(これを知っているのはちょっと難しい)

ということはそれ以前はイギリスに移民することは大変だったはず。

言語もスラブ語系のポーランド語であることも移民が難しくなる原因であろう。

しかし、2004年にEU加盟を果たすと、イギリスへの移民が増加する。

当然、低賃金労働者となったので、イギリス人の低所得者の雇用が脅かされる。

これがイギリスのEU離脱賛成者増加の一因になったともいわれている。

以上のことから、ポーランドはム。

以上のことから正解は①

問5、6を見ると、世界の人口動態と政府の政策はいろいろあることがわかります。

世界最大の高齢化国であり、人口減少社会となった日本は移民の受け入れに後ろ向きです。

もちろん、移民受け入れには大きなリスクがあります。

しかし、本当にこのままでよいのかは再考の余地があるということもこの問題からいえると思います。

コメント