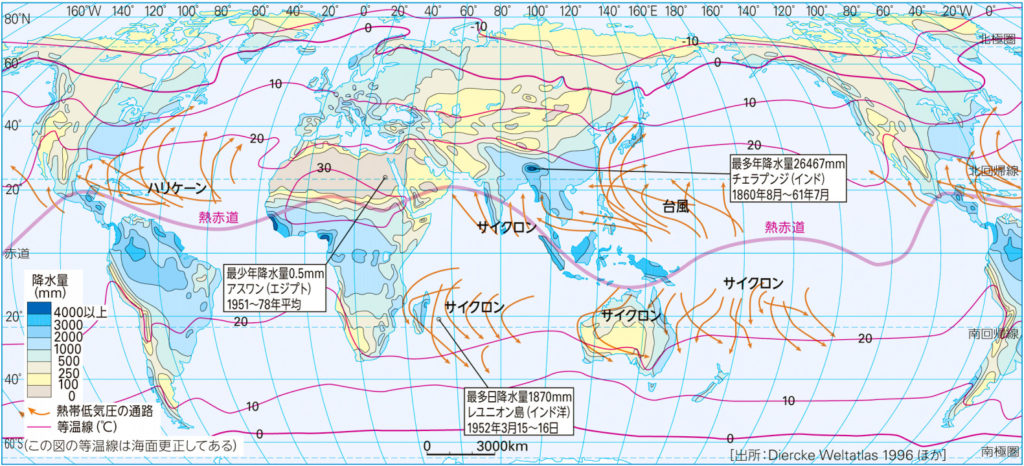

気候とは、ある地域における長期間にわたる大気現象の平均状態。気象とは、その瞬間の大気現象の状態。

気候要素 … 気候を特徴づけるもの。気温、降水量、風、湿度、蒸発量、雲量、日照時間、日射量、等々

→ ややこしすぎる!特に(1 )(2 )(3 )を利用して気候を表現することが多い。

気候因子 … 気候を変化させるもの。

(4 )(5 )(6 )、隔海度、地形、等々

(1)気温

緯度による変化

高緯度では低く、低緯度では高くなる(太陽エネルギーを受ける量の変化による)

→ この限りにおいて等温線は緯線と平行になる

地軸は(7 )傾いている → 地球の自転により昼夜が発生、公転により(8 )が発生

春分・秋分の時太陽エネルギーが一番に到達するのは(9 )

夏至の時は(10 )、冬至の時は(11 )に到達。

この結果

北回帰線と南回帰線の間に(12 )が展開

高緯度帯では、夏冬の太陽エネルギーからの受熱量に差が生じる

→ 高緯度においては(13 )が大きくなる。

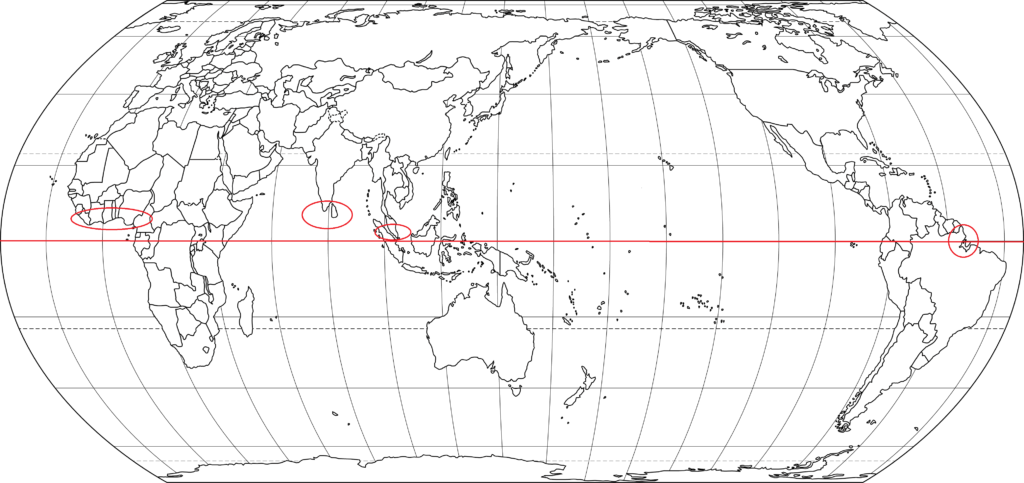

赤道の位置

アフリカ大陸を南北にほぼ1:1に分ける。

ギニア湾 → ガボン → コンゴ → ウガンダ → ケニア → ソマリア

※ ガボンの首都リーブルビル、ウガンダの首都カンパラは赤道直下の都市

※ (14 )はウガンダ、タンザニア、ケニアの国境湖

東南アジアでは大陸部は通過しない

シンガポールの南側 → シンケップ島(すず鉱) → スマトラ島 → カリマンタン島 → スラウェシ島

南アメリカ大陸

エクアドル → コロンビア → ブラジル

※ ブラジルでは(15 )の河口を通過

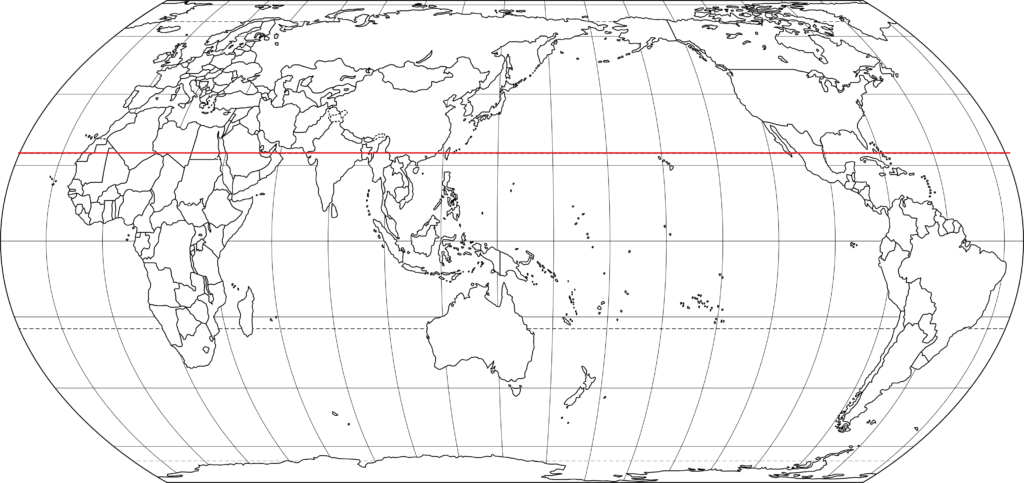

北回帰線の位置

サハラ砂漠 → アラビア半島の先端(オマーンの首都マスカット付近) → アラビア海(ペルシア湾の入り口)

→ インダス川河口 → インド半島の付け根 → ガンジス川の河口(バングラデシュの首都ダッカ付近)

→ 中国南部から台湾 → カリフォルニア半島の先端 → メキシコ高原 → メキシコ湾 → フロリダ半島とキューバの間

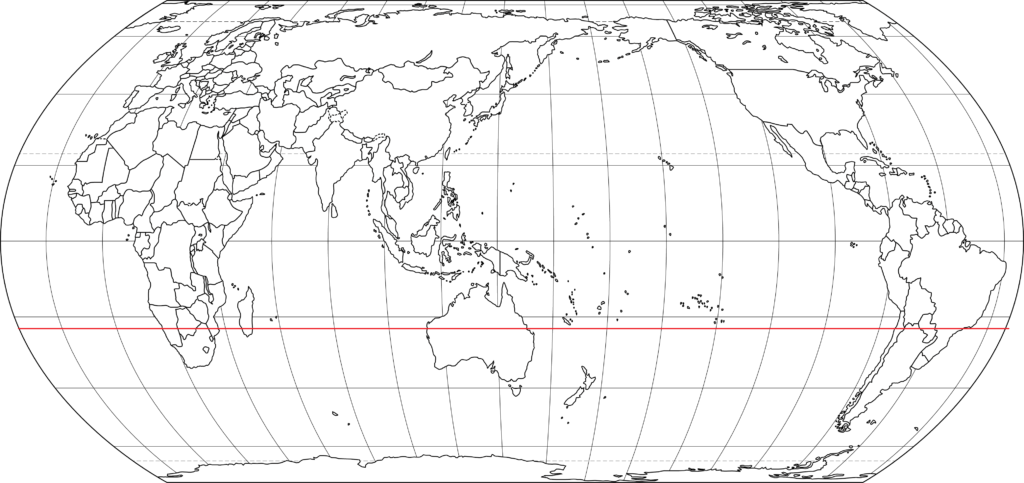

南回帰線の位置

アフリカ大陸南部の(16 )・(17 )→ マダガスカル島南部

→ オーストラリア中央部(グレートアーテジアン盆地・グレートディヴァイディング山脈) → 南アメリカ(アタカマ砂漠)

→ ブラジル(サンパウロ・リオデジャネイロ)

※ ということは南アメリカ大陸の中央部を通過する。

高度による変化

大気は地球表面の熱によって温められるから、地面から離れると気温が低下する。

気温の逓減率(ていげんりつ) = 高度が100m上昇すると(18 )低下する。

※ 0.65という数値の場合もあるが、これは地形や植生の影響を受けない大気(自由大気)の数値。

ケニアにあるケニア山(キリニャガ山)は標高5199m。山頂付近は山麓より気温が28.6℃低下する。ケニアの首都ナイロビ(ケニア山南西)の平均気温が19.6℃だから、山頂付近の平均気温はマイナス10℃程度。

したがって、赤道直下のケニア山にはU字谷があり、氷期には大規模な氷河が存在したと推測される。

日格差と年較差

(19 )… 一日のうちの最高気温と最低気温の差

(20 )… 一年のうちの最暖月と最寒月の平均気温の差

熱容量(比熱)とは、物質を温めるのに必要な熱量のことをいう。

(21 )… 熱容量が大きい = 温まりにくく冷めにくい

(22 )… 熱容量が小さい = 温まりやすく冷めやすい

よって、海に近い(隔海度が小さい)ところでは温まりにくく冷めにくいが、海から遠い(隔海度が大きい)ところでは温まりやすく冷めやすいといえる。

年較差が大きいところ

※ 隔海度が高い、内陸部において示される大陸性気候

※ 大陸の内陸部、中緯度の大陸東岸、高緯度地方で顕著

年較差が小さいところ

※ 隔海度が低い、沿岸部において示される海洋性気候

※ 大陸の沿岸部、中緯度の大陸西部、低緯度地方(特に赤道では極小)で顕著

ダウンロードボタンで、授業で使用したプリント(PDF)をダウンロードできます。

極夜と白夜の太陽の動き。

コメント