浸食平野

古期造山帯・新期造山帯は山地となる。平地は安定陸塊にできる。

安定陸塊はプレートの境界から遠いところにあり、先カンブリア時代にできて古生代以降は安定している陸地である。よって長い間浸食をうけている。最初に浸食によってできた平地を扱う。

先カンブリア時代の地面が露出している(1 )と先カンブリア時代の地面が海底に沈み、その上に地層が堆積したうえで隆起した(2 )に分かれる。

① 楯状地

先カンブリア時代の地面がそのまま露出している。長い時間をかけて浸食を受け、低平な準平原となっている。

準平原はまた隆起し、浸食を受けていく。この繰り返しを(3 )という。

(資料集p23、教科書p35の図を参照)

ここに残った残丘を(4 )という。オーストラリアのウルル(= エアーズロック)が有名

② 卓上地

安定陸塊の上に地層が堆積した土地。この地層は南宋にもなっており、やわらかい層と固い層がみられる。この地層構造がそのままみられるので(5 )とよぶ。

地層が水平のままだと、浸食を受けた後硬い岩盤だけが残り、小さなテーブル状の台地になる。大規模なものを(6 )、小規模なものを(7 )という。

地層が傾斜していると、やわらかい岩盤だけが侵食され、丘陵となる。これをケスタという。ケスタは斜面の部分で果樹栽培がおこなわれるなど特色ある土地利用がなされる。パリ盆地が有名

まとめ

【 安定陸塊 】

【 楯状地 = 準平原 】 【 卓上地 = 構造平野 】

↑残丘(モナドノック) ↑メサ、ビュート、ケスタ

以上が侵食によってつくられる(8 )。一般的に(9 )なものが多い。

※ 要点ノートp17 作業1・2をやること

堆積平野

次に、堆積によってつくられる平地を扱う。

河川や海洋の堆積作用によってつくられた平地。更新世・完新世につくられたものが多い。(10 )なものが多い。

① 台地

更新世の隆起によって台地がつくられる。牧之原台地、武蔵野台地、下総台地など。

(11 )… 谷底平野が隆起し、再び浸食が起こる(浸食が復活する)ことでできる

(12 )… 海底の隆起、海水面の低下によってできる

※ 両者とも階段状の地形になる

②沖積平野

完新世に形成された堆積平野

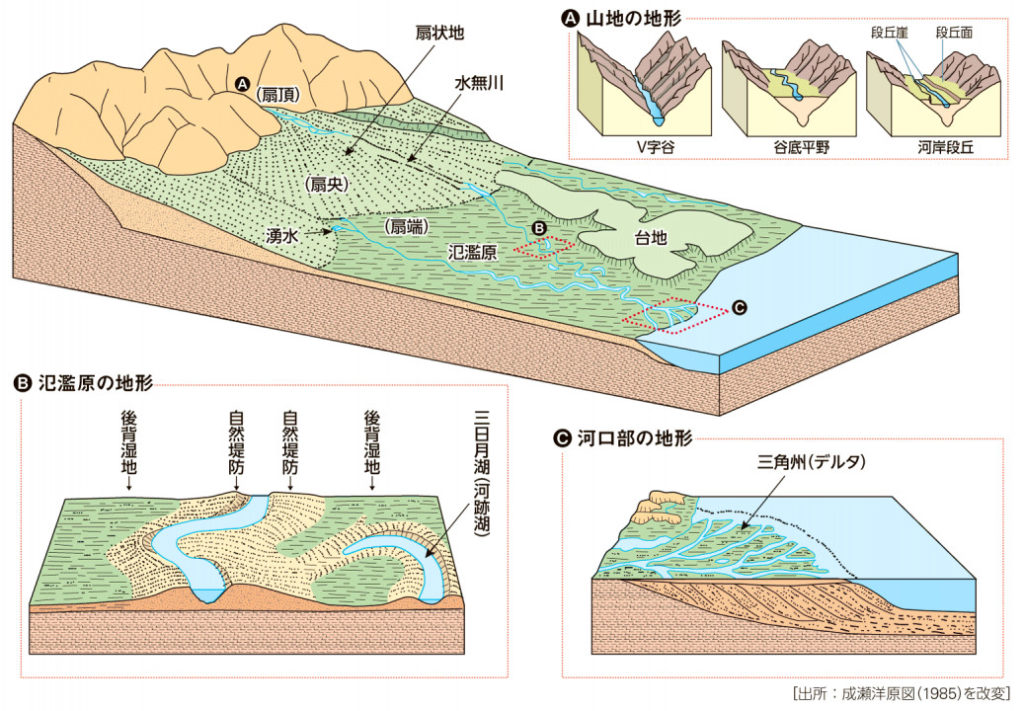

・ 谷底平野

河川の上中流の谷底に形成された平地

・ (13 )

河川が山地から平坦地に流れ出すときに運搬力が亡くなって堆積作用が強まり形成される扇形の土地。

扇頂 … 扇状地の最上流地点。谷水が得られるが耕地は作りづらい。谷口集落

扇央 … 砂礫からなる堆積層 → 河川は(14 )し、水無川となる

※ 水が得にくいため、畑(特に果樹栽培)がさかんになる

扇端 … (15 )があるため、集落ができる。これより下流は水田がつくられる。

・ (16 )

洪水時の反乱により形成された低平地。河川は蛇行する。

(17 )… 洪水時に土砂が堆積してできた川沿いの微高地。洪水を避けて集落や畑ができる

(18 )… バックマーシュ。自然堤防の背後の湿地。水田となる。

(19 )… 河跡湖。河川の蛇行や進路変更で取り残された湖

・ (20 )

デルタ。河口に河川の堆積によってつくられた低湿地。

(21 )三角州 … ミシシッピ川

(22 )三角州 … ナイル川、ニジェール川、ドナウ川

(23 )三角州 … ティベル川、エブロ川、安倍川

※ 要点ノートp19 作業1をやること

コメント