林業

世界の森林

① A気候 … 常緑広葉樹(硬木) = 加工しにくい

用途

例外 … (3 )= 加工しやすいので、合板になる【フィリピン、カリマンタン島】

② C気候 … 人工林が多い

日本の三大美林は

天然 = 青森ひば、秋田すぎ、木曽ひのき

人工 = 天竜すぎ、尾鷲ひのき、吉野すぎ

が有名です。また、日本では有名な森林のそばで和紙をつくる工業が発展しました。

三大和紙として

土佐和紙、美濃和紙、越前和紙

が有名です。

| 2018年 | 百万平方メートル | % |

| アメリカ | 439 | 11.0 |

| インド | 353 | 8.9 |

| 中国 | 343 | 8.6 |

| ブラジル | 282 | 7.1 |

| ロシア | 236 | 5.9 |

| カナダ | 152 | 3.8 |

| インドネシア | 116 | 2.9 |

| 世界総計 | 3971 |

| 2018 | 百万平方メートル | % |

| アメリカ | 291 | 21.1 |

| ロシア | 187 | 13.5 |

| カナダ | 122 | 8.8 |

| 中国 | 94 | 6.6 |

| スウェーデン | 65 | 4.7 |

| 世界総計 | 1379 |

| 2018 | 百万平方メートル | % |

| インド | 338 | 13.0 |

| 中国 | 249 | 9.5 |

| ブラジル | 234 | 9.0 |

| アメリカ | 148 | 5.7 |

| インドネシア | 116 | 4.5 |

| 世界総計 | 2591 |

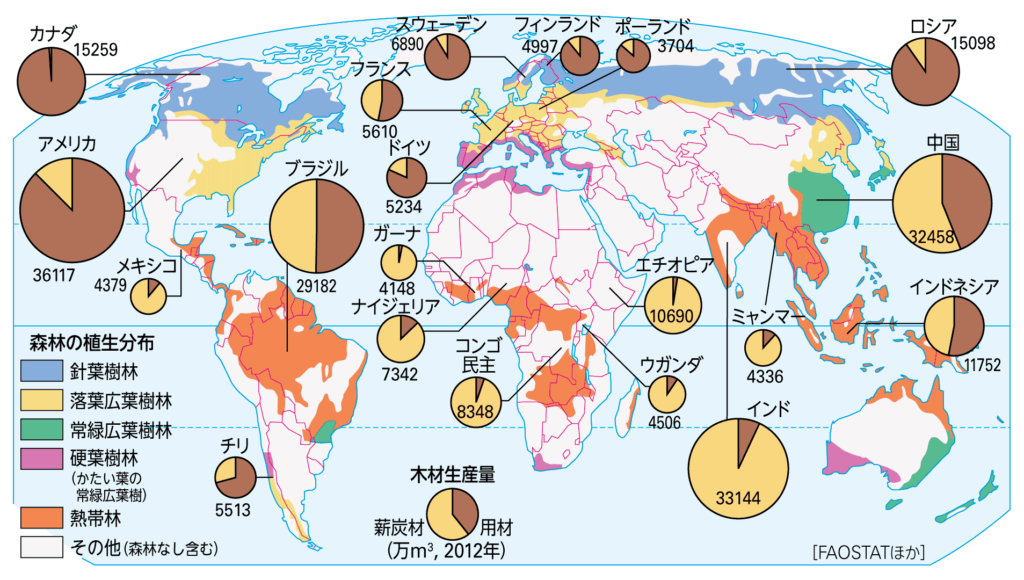

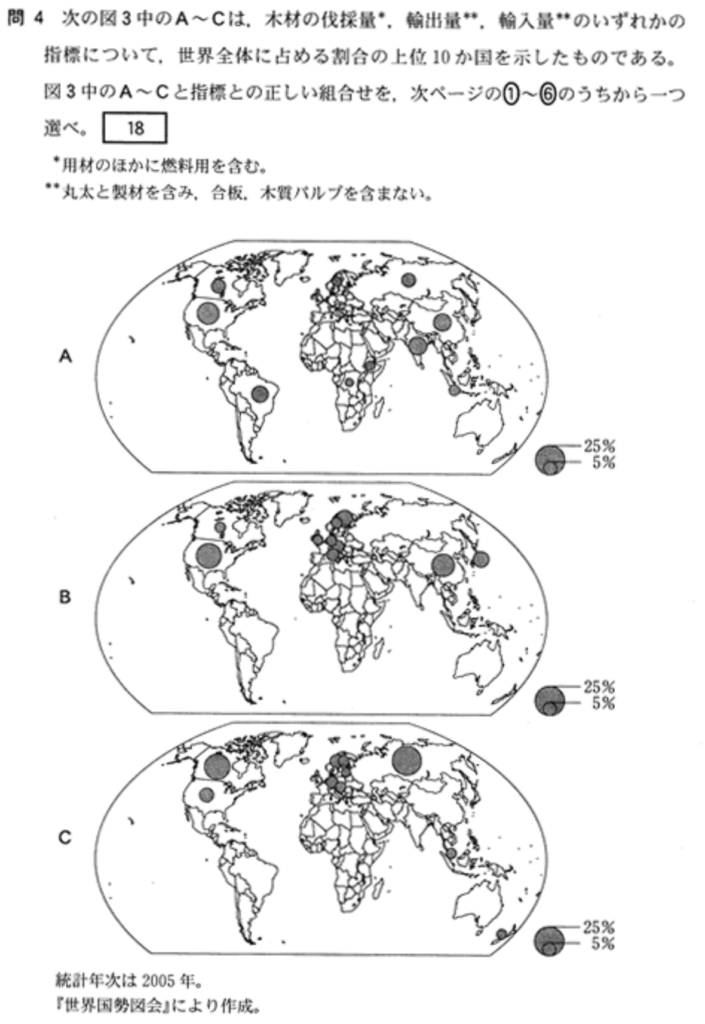

伐採量が多いのは、国土が広い国。当然と言えば当然のこと。ただし、オーストラリアは国土の6割が乾燥気候のため、森林がほとんど見られる、伐採量が少ない。

| 2018 | 万平方メートル | % |

| ロシア | 5104 | 17.0 |

| カナダ | 3649 | 12.1 |

| ニュージーランド | 2335 | 7.8 |

| アメリカ | 2051 | 6.8 |

| ドイツ | 1439 | 4.8 |

| 世界総計 | 30084 |

| 2018 | 万平方メートル | % |

| 中国 | 9735 | 32.7 |

| アメリカ | 2764 | 9.3 |

| ドイツ | 1474 | 5.0 |

| オーストリア | 1268 | 4.3 |

| スウェーデン | 1007 | 3.4 |

| 世界総計 |

アメリカが輸出・輸入ともに出てきます。アメリカは西側では木材を産出し、東側では木材を消費します。東海岸に人口が多く、大都市が集中しているメガロポリスがあるので仕方ないのですが、面積が日本の25倍もあるので、輸送費がとてもかかります。そこで、東側ではカナダから木材を輸入し、西側では主にアジア向けに木材を輸出しています。

また、中国の輸入量の多さも、人口と経済成長を表していてすごいですね。

用途

建築材、パルプ … 杉はまっすぐ伸びるうえ、生長がはやいので建築材としてたくさん植林された

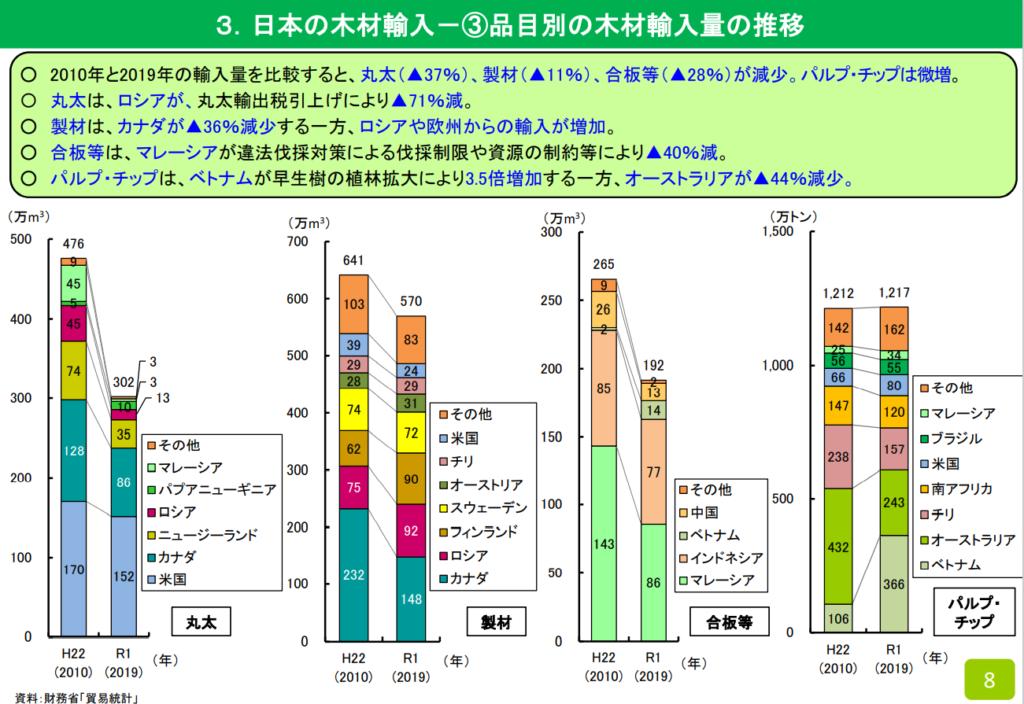

- 用途については、先進国では用材が多く、発展途上国では薪炭材が多い

日本の輸入先(南洋材)

1990年代 フィリピン → インドネシア(原木輸出規制) → マレーシア → パプアニューギニア

86

64

コメント