(1) 中国

広い国土・広い耕地面積、But 農業人口も多い

1949 中華人民共和国成立、(1 )の設立 → 生産意欲の低下・生産停滞

1970年代 (2 )の導入・(3 )の解体 → (4 )の出現

この改革は現在の中国の原点になっているともいえるね。「資本主義」的なものを導入し、頑張ればもうかる仕組みになったということ。みんなお金儲けのために頑張り始めたということだね。それが農村から始まったことにも注意。

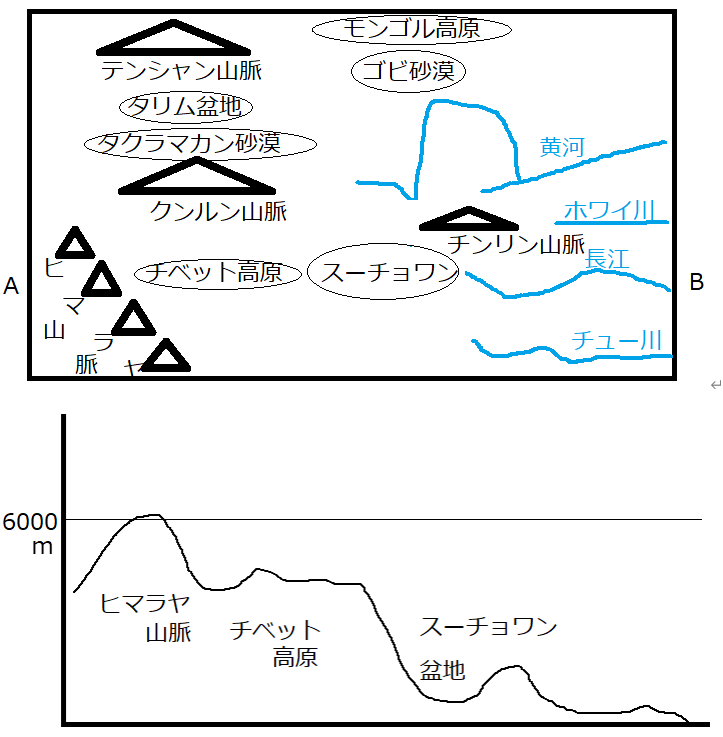

【 農業の分布 】

① 標高3000mラインと年降水量300㎜ラインで東西に分ける

→ 東は②へ

→ 西は牧畜地帯、オアシスではオアシス農業を行う

② チンリン=ホワイラインを中心に南北に分ける

(これがほぼ年降水量750㎜ライン)

→ 北は畑作地帯

1月の平均気温‐6℃ラインより

東北 … リャオ川、ソンホワ川流域

華北 … 華北平原 = 黄土地帯、黄河流域

→ 南は稲作地帯

年降水量1000㎜ラインより

華中 … 長江流域 = 長江中下流平原、クリーク網が広がる水郷地帯

B 南は稲作・茶地域

1月の平均気温10℃ラインより南に行くと稲の二期作地域となる

中国の地形を簡単に書いてみました。地形はこんな感じで覚えるのもありですね。

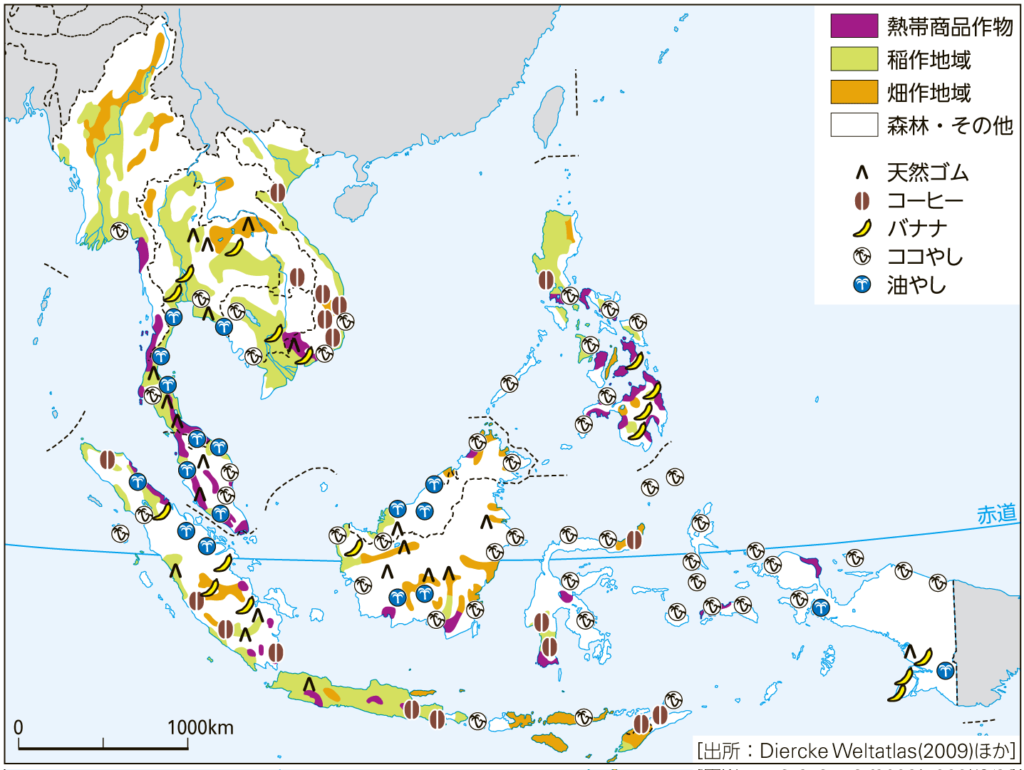

(2) タイ

特徴 (12 )流域 … 運河と水路網が広がる → 稲作がさかん

雨季の増水に対応した浮稲の栽培(現在は減少)

1970年代 (13 )… 高収量品種の開発・導入 = 矮小化された作物の導入

例) IR8(ミラクルライス) … 収穫量は倍増。高収量 = 穂の重みに耐える矮小化した茎

But 緑の革命で導入された品種の導入には種子の購入が必要、また栽培には化学肥料が必要

よって、緑の革命の結果としては

① 収穫量が増大した(フィリピンでは国内のコメ生産量は2倍になった)

② しかし、穀物価格は下落し、零細農民はかえって貧しくなった

③ また、初期投資が必要なため、ある程度裕福な農民しか導入できない → 貧富の差の拡大

世界のコメの生産量は7億トンを超える。1位~10位はアジアの国々。日本は12位。

しかし、タイは世界有数のコメ輸出国 … 生産費が安いため、国際競争力は強い

(輸出は中国商人が進出している = 農民の取り分は少ない)

近年は農業が多角化

→ エビの養殖(マングローブ林の破壊)、鶏肉、さとうきび、キャッサバ、天然ゴムなども増加

農業生産物を利用した工業も発達 = アグロインダストリー

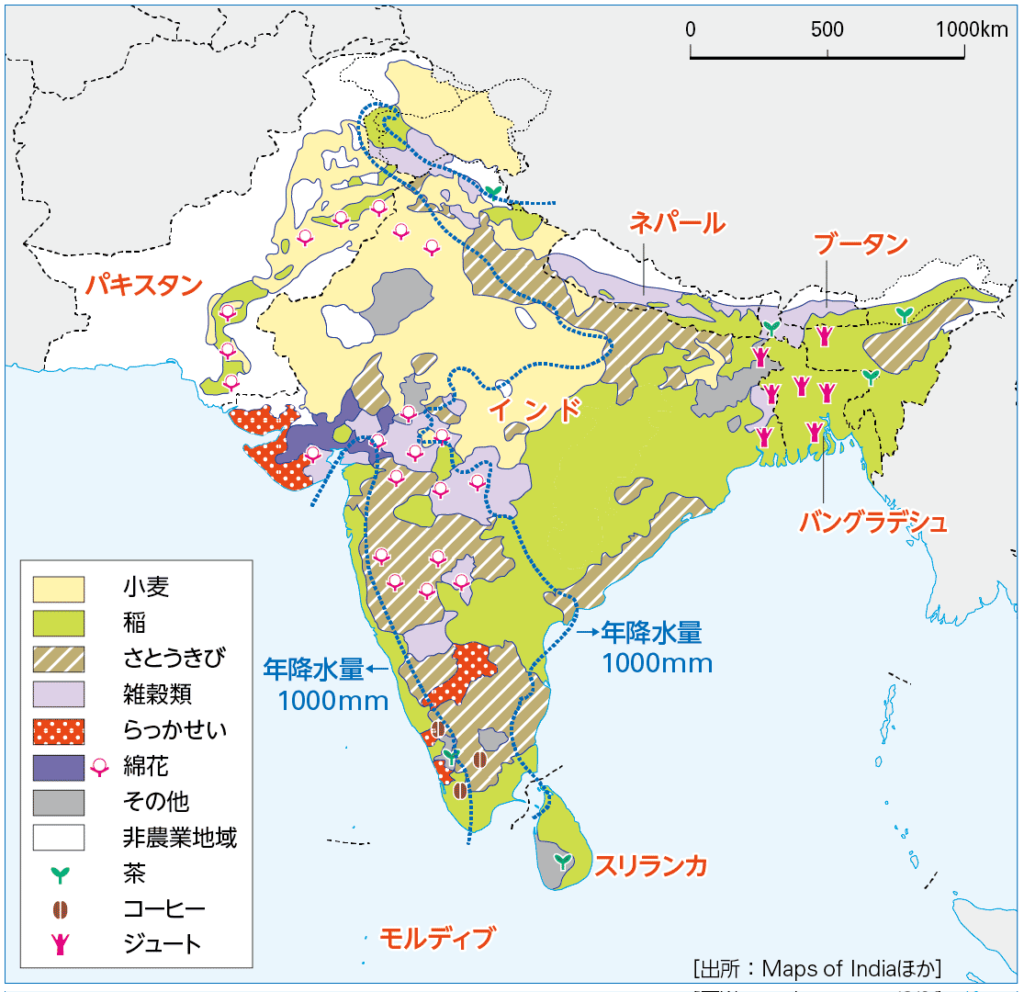

(3) インド

主な生産地

コメ … ガンジス川下流域、西ガーツ山脈以西の沿岸部

小麦 … パンジャーブ地方(インダス川中流)、灌漑による栽培

綿花 … デカン高原 = レグール土

ジュート … ベンガル地方

茶 … アッサム地方

イギリスは紅茶文化、フランスはコーヒー文化。よって、イギリスの植民地では茶の栽培が盛んになり、フランスの植民地ではコーヒーの栽培が盛んになる傾向があります。ベトナムでコーヒーの生産量が多いのはこれで説明できますね。

もともと生産性は低かった(灌漑設備や栽培技術が遅れていた、(16 )の残存)

→ 土地改革は進まないものの、緑の革命によって、収穫量は増大

- 近年はコメを輸出するまでになる。

その他に「白い革命」= 牛乳、「青い革命」= 水産業、「黄色の革命」= 大豆、「ピンクの革命」= 肉

コメント