文化・技術・政治・経済によっても農業は変化

(例)

- 日本では、コメを主食としているため、稲作が発達

- ヨーロッパでは、パンを主食としているため、畑作が発達

- 豚肉食を禁忌とするイスラーム圏では豚の飼育は発達しない

18c イギリスで産業革命が起こる

これによって、植民地の獲得が始まる

さらに科学技術の発展によって、品種改良、大規模な農地開発、大規模な灌漑なども可能になる

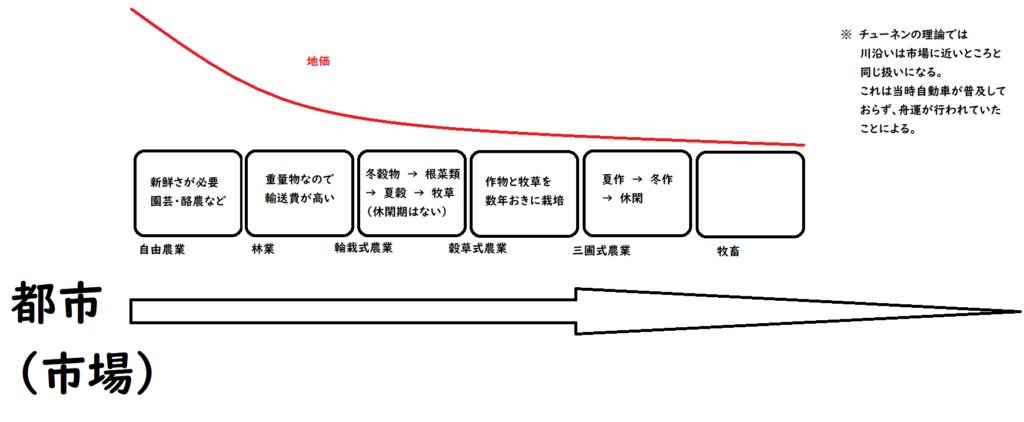

孤立国の土地利用

市場からの距離によって、地代と輸送費が変化する。よって、土地利用も変化することを主張

市場(都市)の近郊

輸送費が安く(他のことに資本投下ができる)、新鮮なものを出荷できる but 地代が高く大規模農業は不可

= 狭い土地を集約的に利用する農業がおこなわれる

市場(都市)から離れたところ

輸送費が高く(他のことに資本投下できない)、新鮮なものを出荷できない But 地代が安く大規模農業可能

= 広い土地を粗放的に利用する農業がおこなわれる

市場へとつながる河川がある場合、その河川に沿って農業が展開する(輸送費が安く済むため)

- この理論は実際にこのようになることはあまりない。なぜなら、「平坦な土地が広がる」「孤立国 = 食料はすべて自給する」が前提だから。

- 近年は(4 )や(5 )の発展によって、市場からの距離の意味が変化している。

(4 )… 低温流通システム。作物の劣化を最小限にするための流通システム

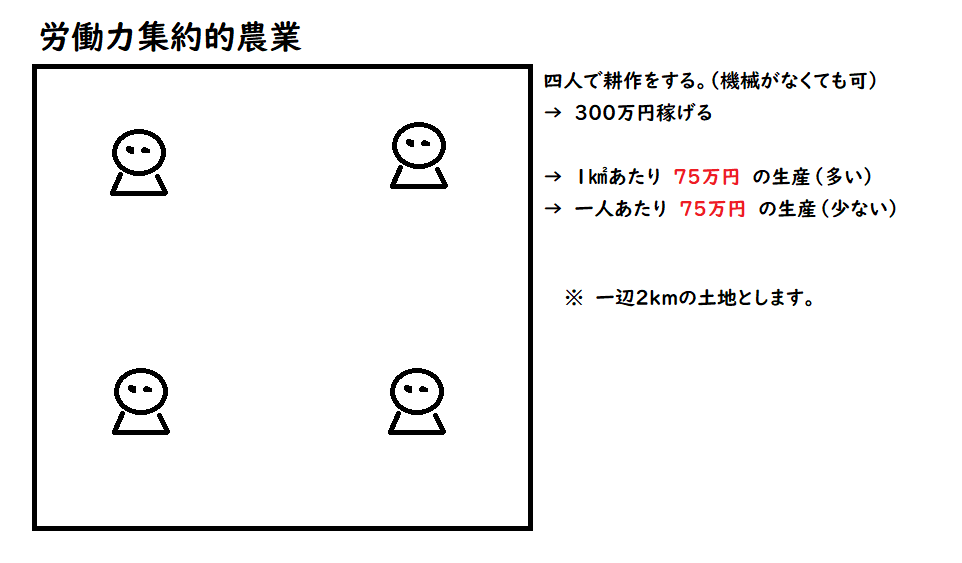

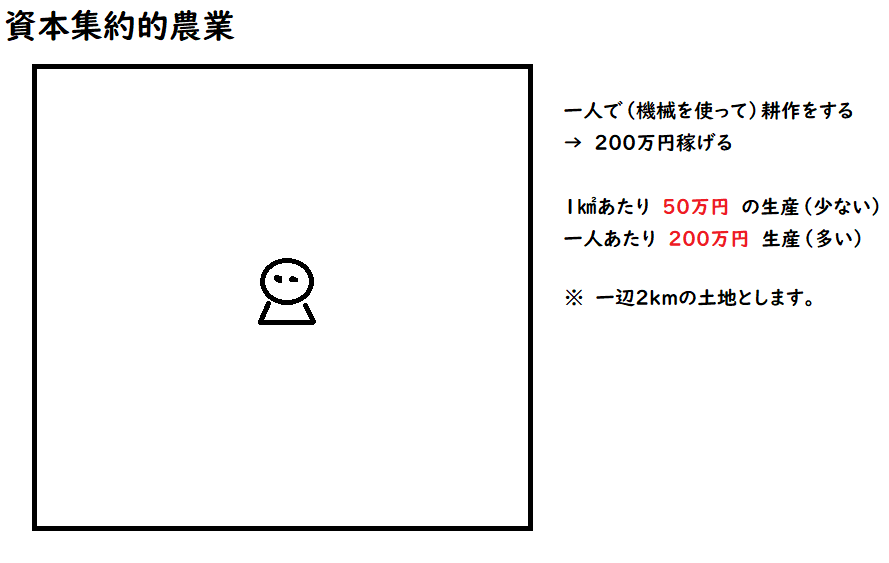

集約的 とは

労働力や資本をたくさん使って行うこと

(例) アジアでは、手労働中心の近代化・機械化されていない農業が広がっている。

→ この場合、労働生産性は低くなる。(土地生産性は高くなる)

(例) アメリカでは、近代化・機械化された農業を広大な土地で行い、人手は少なくて済む。センターピボットなど

→ この場合、土地生産性は低くなる(労働生産性は高くなる)

労働生産性が高いとは、

「少ない人手で、たくさんの農作物を作れる」 = 儲かる農業

ということ。

164

コメント