日本の気候

日本列島はほとんどがCfa気候、北海道など北東部はDf気候。

【特色】

- 島嶼であるため、全般に気温変化が穏やかで降水量が多い海洋性気候

- 国土が南北に長いため、南北で気温の差がある

- 列島の中央部を山地が縦断しているため、太平洋側と日本海側で気候が違う

- 中緯度の大陸東岸に位置するため季節風 =(1 )の影響が大きい

- 四季が明瞭である

【春】

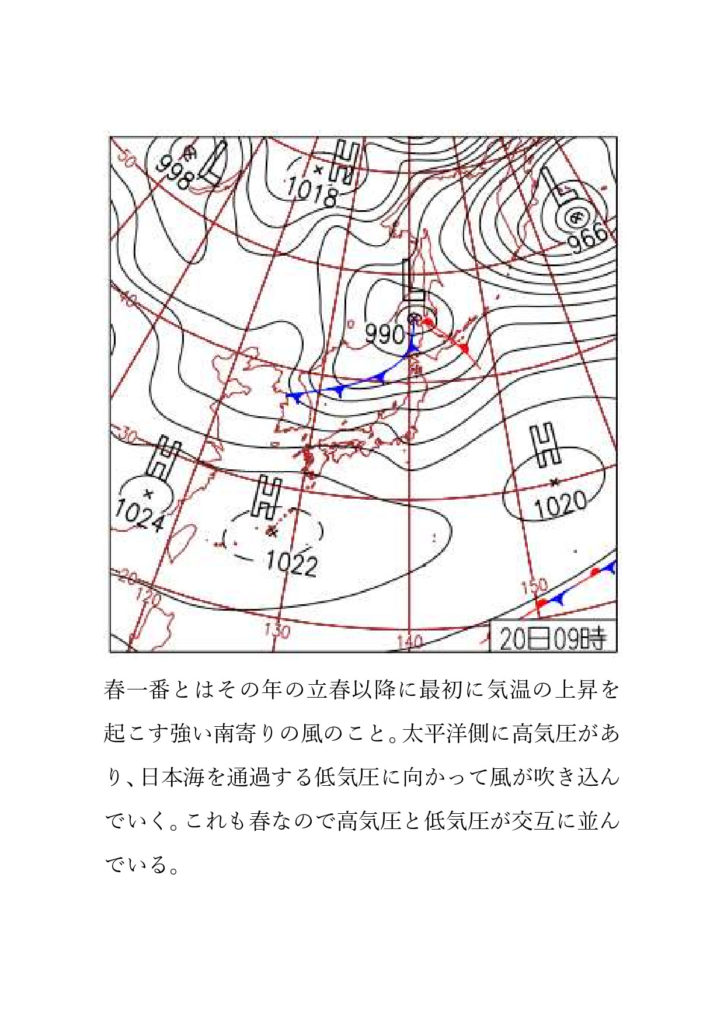

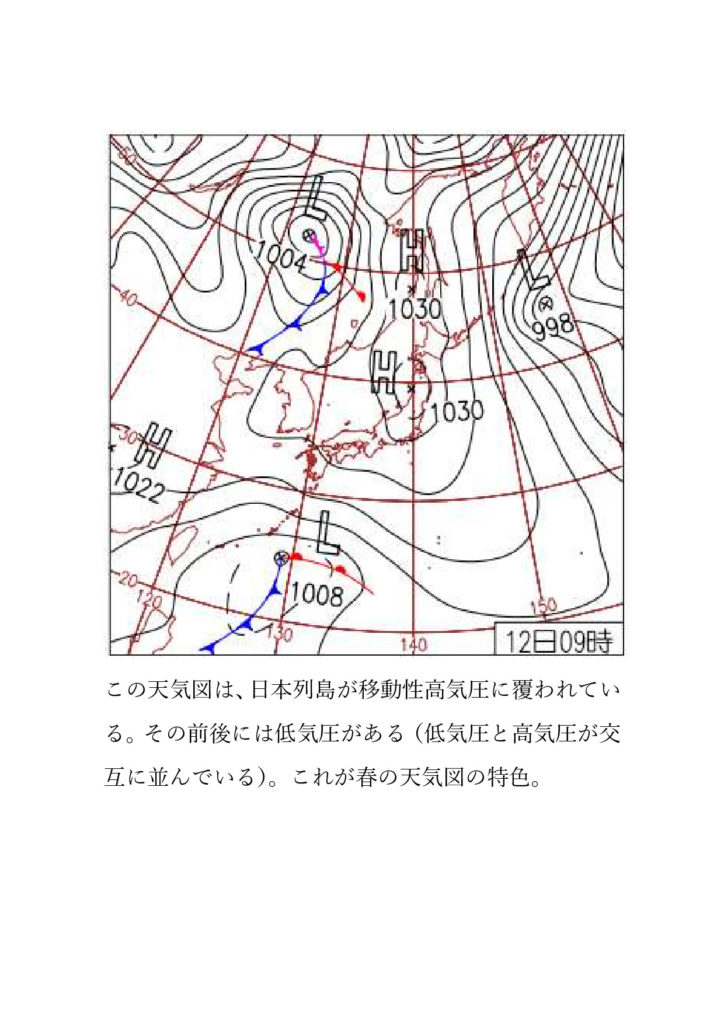

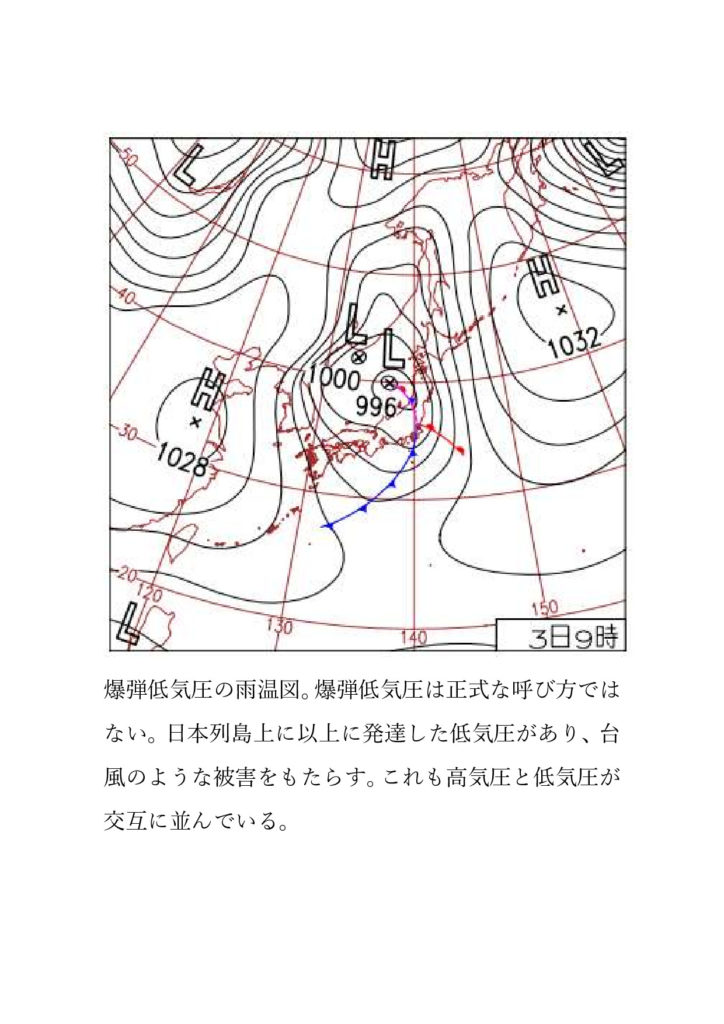

(2 )から切り離された移動性高気圧と、(3 )が交互にやってきて寒暖が繰り返される「三寒四温」という状態となる。日本海側では(4 )による雪崩の発生。気温が上昇していくときに急速に温帯低気圧が発達する爆弾低気圧も発生する。

【夏】

6月21日ごろが(5 )。太陽が北回帰線(北緯23.4°)上を通る。日本では昼が一番長くなる。

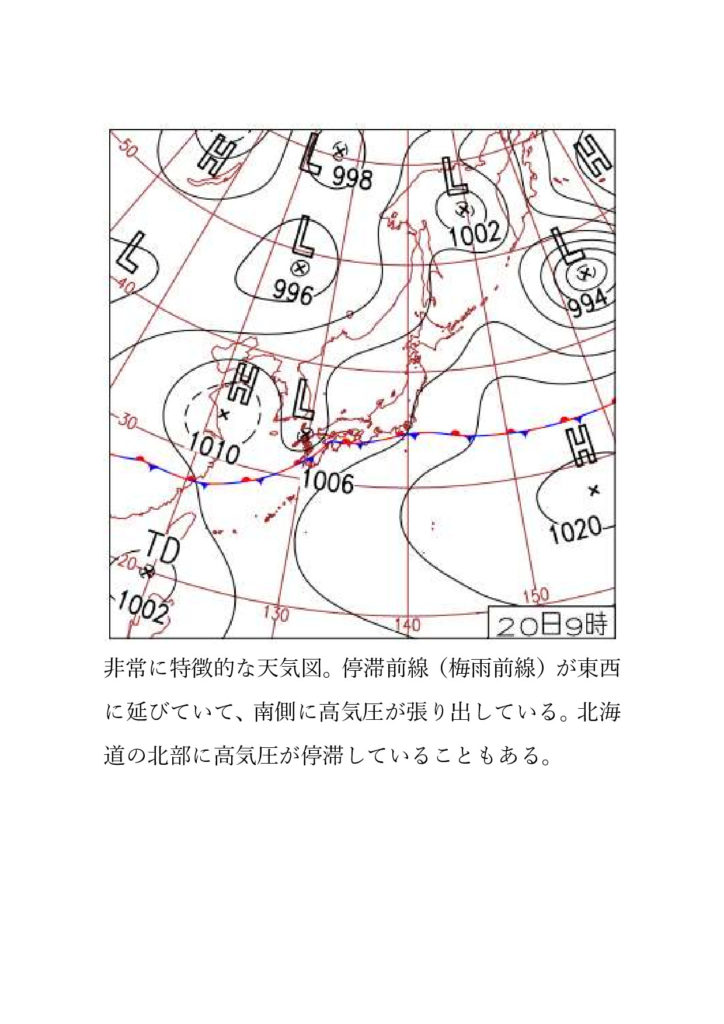

日本列島の北側に寒冷で多湿な(6 )、南側に温暖で多湿な(7 )が発達。両者がぶつかる所に(8 )ができ、日本列島を覆う。北海道は梅雨前線の影響をほとんど受けない。

その後(7 )が強くなると(8 )は押し出され、太平洋高気圧が日本列島を覆い盛夏となる。そして、台風シーズンを迎える。台風は熱帯低気圧で風速17.2m/sのものをいう。

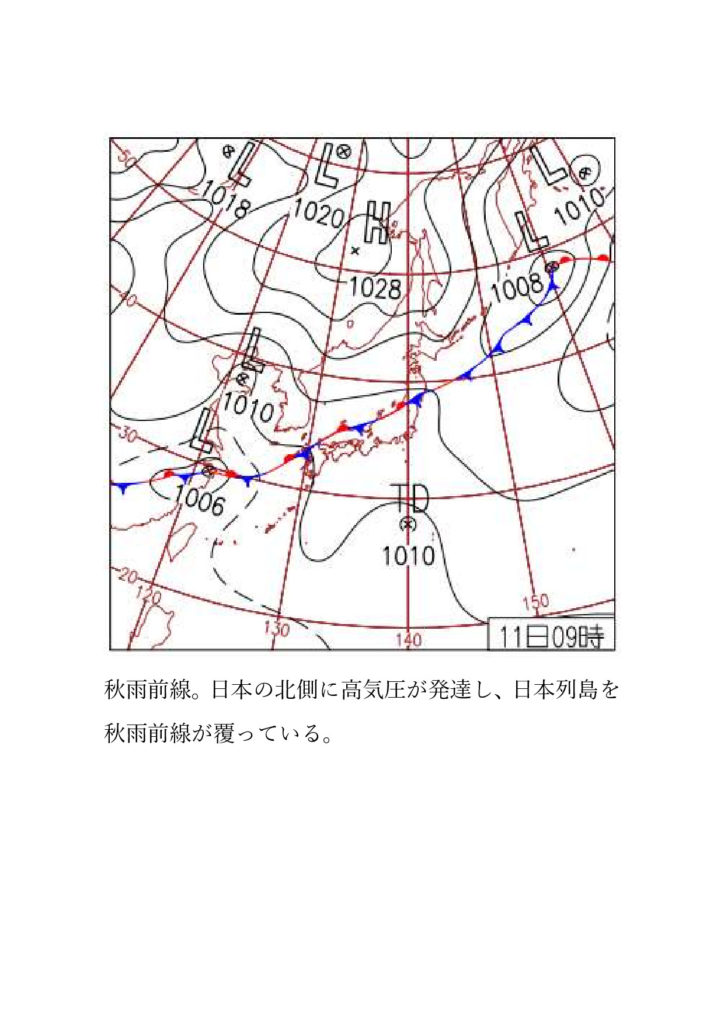

【秋】

9月21日ごろに(9 )を迎える。太陽が赤道上を通過し、その後は南回帰線(南緯23.4°)に太陽が向かっていく。昼が短くなり、気温は徐々に下がっていく。

(7 )の力が弱くなり、(6 )が日本列島を覆うようになってくる。両者の間には(10 )ができ、「秋の長雨」「秋霖」などと呼ばれる雨が降る。春と同様に定期的に天候が変化する。

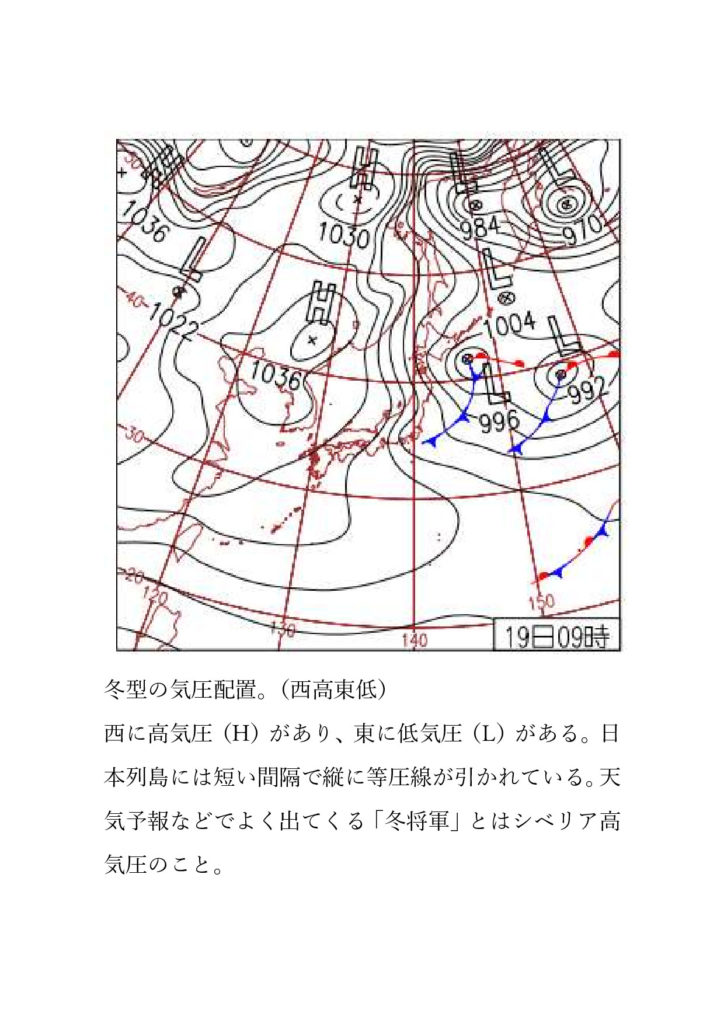

【冬】

ユーラシア大陸に(11 )が発達。相対的に太平洋側に低気圧(=アリューシャン低気圧)が発達。冬季特有の西高東低の気圧配置になり、北西から南東方向に筋状の雨雲が発達する。

冬季モンスーンは大陸から吹き出す乾いた風であるが、日本海を流れる対馬海流で水蒸気を得て、さらに日本列島の脊梁山脈によって上昇気流となる。こうして日本海側に(12 )がみられる。したがって日本海側では、(13 )=豪雪でも人が通れるようにした雪よけの屋根や、(14 )=屋根への積雪を防ぐための急な屋根の家がみられる。

<以下日本の特徴的な天気図。天気図はすべて気象庁HPより。>

LINK:気象庁HP

コメント