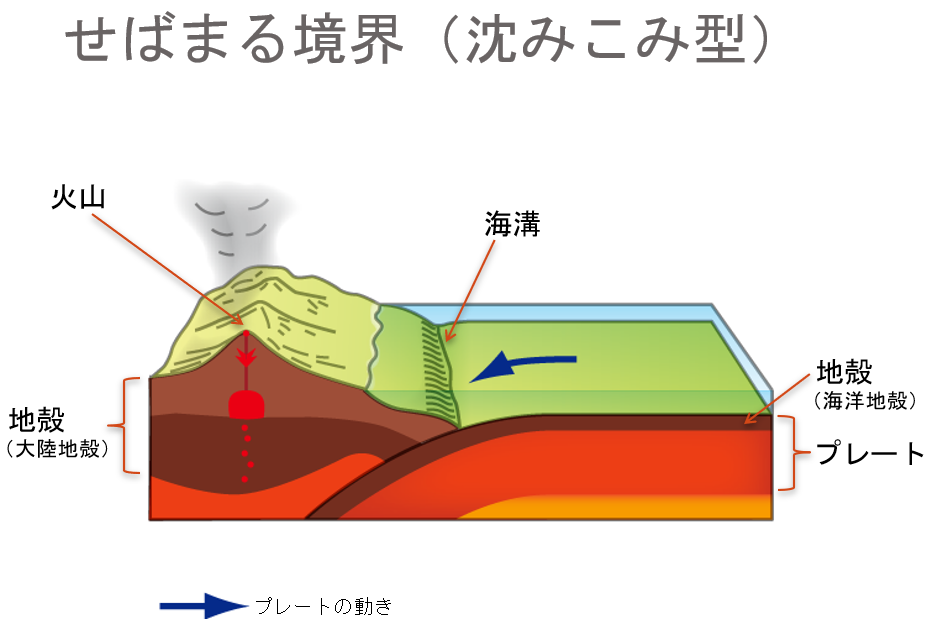

深さ100kmほどの地中でマグマが形成される = 海溝のすぐ近くではマグマにならない

マグマは比重が軽いため、割れ目があると上昇。地下10㎞あたりにマグマだまりをつくる。

→ さらに割れ目があるとそこからマグマが噴出。これを噴火という。

海溝から一定距離の大陸プレート上に火山が存在する。その火山帯の海溝側の境界のこと。

火山は海溝のすぐそばではなく、海溝から一定距離

離れたところに生成される。

ということは、海溝‐山地‐火山‐縁海‐大陸というように並ぶことが多いということ。

構造線

西縁が糸魚川~静岡構造線

北側の内帯は丘陵・高原・小規模の山地が分布。比較的低くてなだらか

南側の外帯は標高が比較的高く、V字谷が刻まれた山地・山脈が連なっている

日本の山野河川

- 山地

日本の国土の60%が山地

- 新期造山帯のため、急峻な山地・山脈が多く、山麓には扇状地が発達

- 平野

日本は山と雨が多いため、土砂が下流へ運ばれて

→ 谷底平野・扇状地・三角州が形成される

- 河川

勾配が急で長さが短い

- 氷河地形

約2万年前の氷河期には、日本にも山岳氷河が今以上に発達していた。

例えば、北海道の日高山脈や日本アルプス(飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)など。

現在は飛騨山脈に少しだけ見られる。

デレーケ

デレーケ(農林水産省HP)

237

コメント