W・P・ケッペンが植生をもとに気候を区分したもの。降水量と気温という手に入りやすいデータからの区分であり、かつ、植生がもとなのでわかりやすい点から広まっている。

※ 数字から判定するものなので、「なんとなく」を排除することが大切

1.大区分

【樹木による区分】

(1 )… 樹木が生える気候。

※ 十分な気温と降水量がある → 熱帯・温帯・冷帯

(2 )… 樹木が生えない気候。

※ 気温が低い → 寒帯

※ 降水量が少ない → 乾燥帯

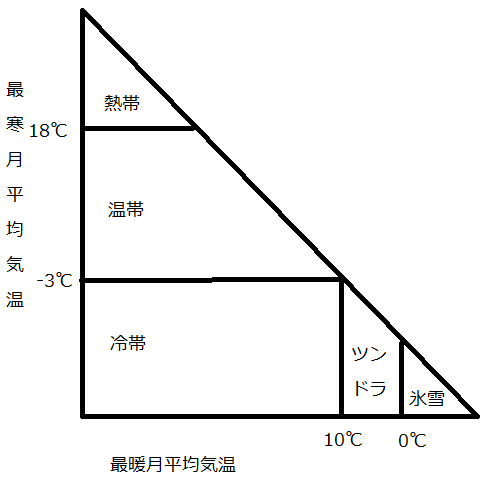

【気温による区分】

最寒月平均気温と最暖月平均気温を使用する。

最寒月平均気温

熱帯 ≪18℃≫ 温帯 ≪‐3℃≫ 冷帯

最暖月平均気温

≪10℃≫ ツンドラ気候 ≪0℃≫ 氷雪気候

【降水の型による区分】

s型 … 夏季少雨(夏の最小雨月降水量×3 ≦ 最多雨月降水量 OR 最小雨月30㎜未満)

w型 … 冬季少雨(冬の最小雨月降水量×10 ≦ 最多雨月降水量)

f型 … s、wどちらの型にも当てはまらない

m型 … 熱帯だけでみられるfとwの中間型(弱い乾季がある)

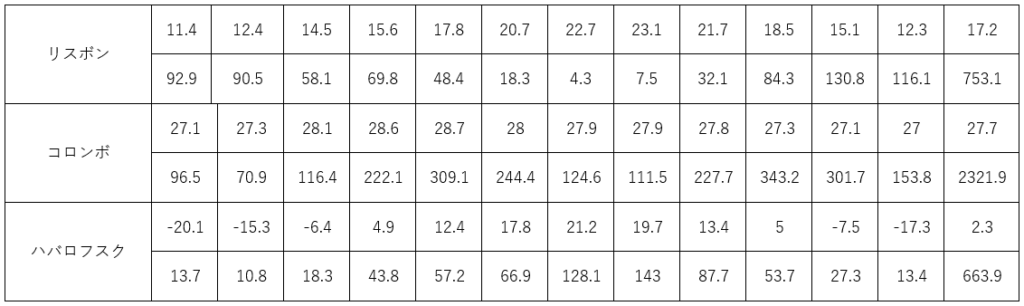

【熱帯を区分 [A]】

熱帯[A]を区分するときは降水量に注目!上の降水の型を使う必要はない!

最少雨月降水量が60㎜以上 → 熱帯雨林気候(Af)

最少雨月降水量が60㎜未満 AND 年降水量が2500㎜未満 → サバナ気候(Aw)

上記以外 → 熱帯モンスーン気候(Am)

【温帯[C]と冷帯[D]を区分】

温帯[C]と冷帯[D]は降水の型で区分したうえで、最暖月平均気温でさらに細かく分類する

最暖月平均気温が22℃以上 → a

最暖月平均気温が10℃以上22℃以下 AND 月平均気温10℃以上が4か月以上 → b

※ c、dもあるが、覚えなくてよい

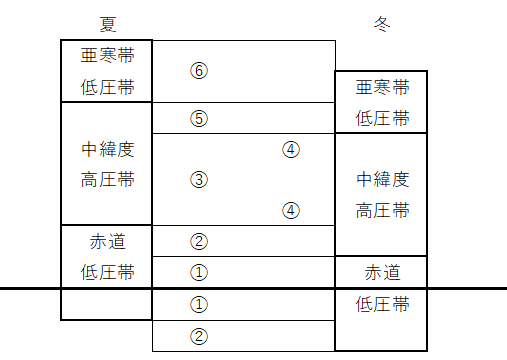

2.気候区の分布

地球は23.4°傾いて自転している。そのため、季節によって低圧帯・高圧帯が南北にずれる。これは大陸西岸で顕著にみられる。

① … 赤道直下で気温が高い(最暖月平均気温が18℃以上で熱帯[A]になる)。また、赤道低圧帯にあるので、降水量が多い(f)。よって、熱帯雨林気候(Af)になる。

③ … 亜熱帯高圧帯の影響で全くと言っていいほど雨が降らないので砂漠気候(BW)が広がる。

④ … 低圧帯の影響を受けるので、少し雨が降る。よって、ステップ気候(Bs)が広がる。

⑤ … 温帯[C]が展開していて、夏に亜熱帯高圧帯の影響を受けるので、地中海性気候(Cs)が広がる。

⑥ … 亜寒帯低圧帯が発達し、年中平均して雨がみられる(f)ので、冷帯湿潤気候(Df)が発達する。

上記のように、季節に応じた気圧帯の分布によりある程度気候区の分布が把握できる。これをまとめたのが大陸の気候区の模式化(要点ノートp27)

コメント