1. 降水のしくみ

飽和水蒸気量 = 1㎥の大気中に含むことのできる水蒸気量

飽和水蒸気量は気温が(1 )と大きくなり、気温が(2 )と小さくなる

今まで学んだ知識を総合しよう!

気温が高い → (3 )気流 → 気温が(4 ) → 飽和水蒸気量が(5 )

すると、空気流の水分が水蒸気でなくなるので、雨が降る

ということで、赤道直下は降水量が多くなる

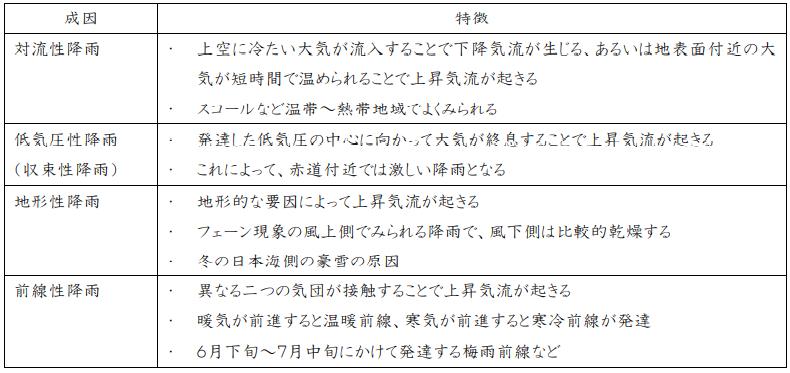

2. 上昇気流がどのように起こるか

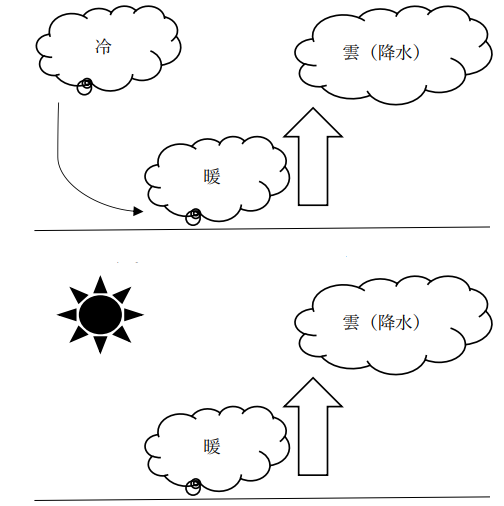

A 上空に冷たい大気が流入して急に下降気流が起こる

B 地表面付近の大気が短時間に温められる

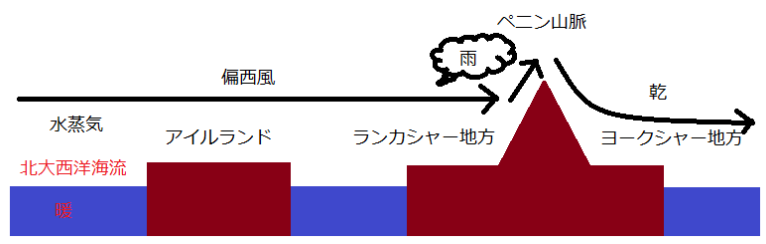

地形的な要因によって上昇気流が起きて見られる降雨。多量の水蒸気を含んだ空気が脊梁山脈などの山地傾斜面にぶつかり、上昇気流が生じて山地の風上側に降雨がみられる。

日本の太平洋側と日本海側の降水量の違いもこれで説明できる。

グレートブリテン島中部を縦断するペニン山脈。東側(ランカシャー地方)では降水量が多く、西側(ヨークシャー地方)では降水量が少ない。ヨークシャー地方には山から乾いた風が吹き下ろし東側より気温が高くなる。

幅70㎞の範囲に強いにわか雨を降らせる

乗り上げた暖気は上昇気流となり(14 )=雨雲・雪雲 が発生

幅300㎞の範囲に雨を降らせる

日本列島の南部に発達する小笠原気団(太平洋高気圧の一部、高温湿潤)と、日本列島の北部に発達するオホーツク気団(寒冷湿潤)がぶつかり合うところに前線ができる。これが(15 )と(16 )

周囲と比べて気圧が低い範囲を低気圧という。低気圧は、温帯低気圧と(18 )に分かれる。

温帯低気圧は温帯~冷帯地域にできる暖気と寒気がぶつかるところにできる低気圧で、前線が発達するのが特色。

一方、熱帯から亜熱帯の海洋上で発展するものを(18 )という。台風・サイクロン・ハリケーンなどといったものはすべて熱帯低気圧。上昇気流によって大気中の水蒸気が凝結するときに熱が放出される。この熱(潜熱という)をエネルギー源としているのが熱帯低気圧。

コメント