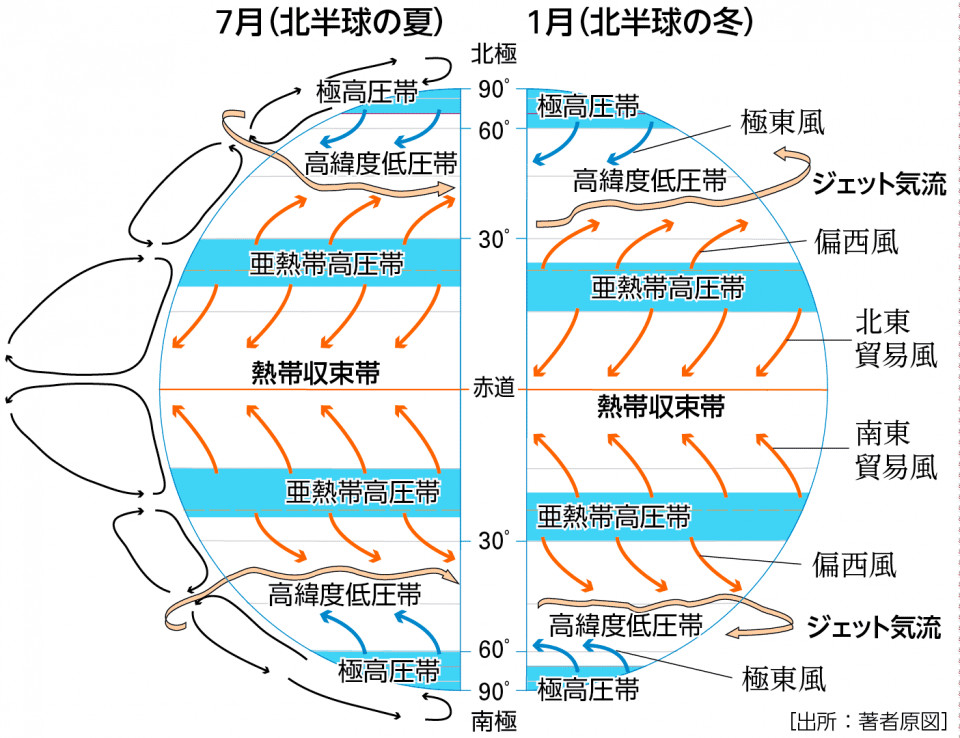

大気の循環

(1 )

気温が高く、上昇気流が発生

(2 )

熱帯低圧帯からの大気循環により下降気流が発生

(3 )=極偏東風帯

亜熱帯高圧帯からの大気循環により上昇気流が発生

※ 上空では成層圏が大気に蓋をしているため、上昇気流は宇宙に飛び出すことはない。よって、大気の循環がおこる。これによって、地球の熱エネルギーは均衡が保たれる。

※ 地表面ではコリオリの力により北半球では右、南半球では左に風の進行方向がずれる。これによって、(4 )=偏東風、(5 )、(6 )など恒常風がおこる。

※ 偏西風は上空10㎞付近で最も強くなり、これを(7 )とよぶ。ジェット気流は南北の熱エネルギーに差があると蛇行する。これを偏西風波動とよぶ。

モンスーン(季節風)

(8 )… 季節によって向きが変わる風。大陸の東岸で発達しやすい風。

東アジア・東南アジア・南アジアでとくに発達

ユーラシア大陸西岸は西側が海 = 年較差が小さい

よって、吹き込んでくる偏西風の温度差も小さい

一方、大陸東岸は西側が内陸部 = 年較差が大きい。

よって、吹き込んでくる偏西風の温度差も大きい。

さらに、大陸との摩擦により偏西風自体も弱くなる

結果、大陸東部では陸地部分の夏と冬の温度差が大きくなり、気圧が夏と冬で逆転

→ 風は高気圧から低気圧に吹き込むので、季節によって風向きが変わる

よって、

夏は海洋から陸地へ、冬は陸地から海洋へ風が吹く(モンスーン)

東アジア(日本など)

夏に(9 )、冬に(10 )が吹く

南アジア

夏に(11 )、冬に(12 )が吹く

この地域を(13 )といい、世界のコメの生産の90%を産出。夏に降水量が多く、多雨である。

局地風

地球規模ではなく、局地的に起こる自然現象の一つ。その地方だけに存在する風を局地風(地方風)という

① (14 )

フランス南部のサントラル高地からローヌ川に沿って地中海に吹き込む寒冷乾燥の風。イタリアではマエストラーレとよぶ。

② (15 )

アルプス山脈の北側に吹き下ろす、高温乾燥な南風

※ 同じ現象が他所で起こった場合、(15 )現象という名称で一般化している

③ (16 )

ディナルアルプス山脈からアドリア海に向かって吹き下ろす、寒冷乾燥の風

④ (17 )

カスピ海北部に吹く、高温乾燥の東寄りの風

⑤ (18 )

サハラ砂漠から地中海を超えてイタリア半島南部に吹き込む、砂嵐を伴った高温湿潤の南風

⑥ (19 )

11~3月にサハラ砂漠からギニア湾岸に吹き込む、高温乾燥の貿易風

その他に、ブリザード(アメリカ北部の吹雪を伴う突風)、チヌーク(ロッキー山脈から東側に吹き下ろす熱風)、が有名。日本では「〇〇おろし」や「やませ」が有名

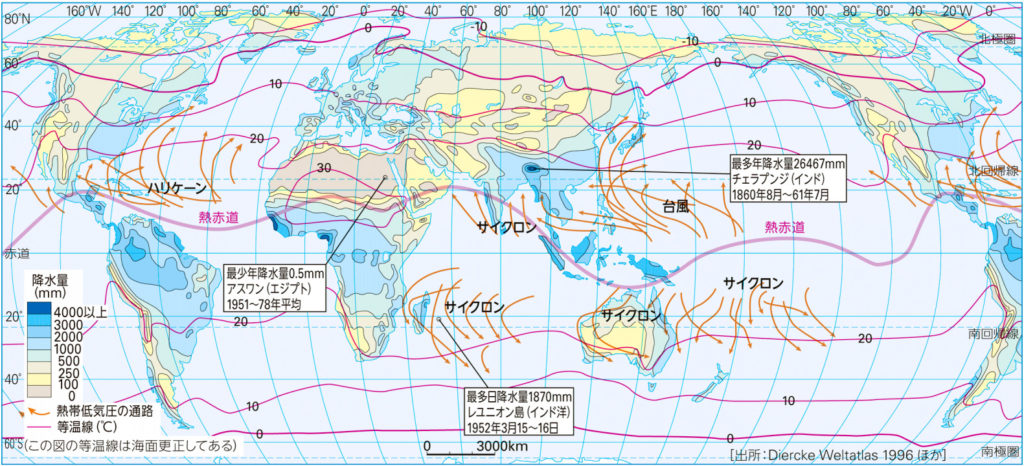

熱帯低気圧

熱帯低気圧熱帯の太陽上に発生する移動性低気圧

(20 )= 台風、北西太平洋

(21 )= 大西洋、北東太平洋

(22 )= インド洋、南太平洋

というように、場所によって名称が異なる。

※ 台風の名称

日本ではその年に発生したものを順番に番号をつけている。

そのほかにアジア全体で名称を順番に決めて、その名で呼ぶこともある。

コメント