日本は南北に細長く、山がちな気候 → 地域によって特色ある気候

< 地域によって農業も特色がある >

基本的には…

河川の下流に広がる平野 … 水持ちがよく、水も豊富 → 稲作がさかん

火山灰が広がるところ(平野・台地) … 水持ちが悪い → 畑作・畜産

内陸部の扇状地 … 水はけがよい → 果樹栽培

大都市の近郊 … 近郊農業地帯であり、新鮮さが問われるものを生産(野菜・畜産)

遠郊農業 … 促成栽培・抑制栽培を行う(野菜)

というように考えるとよい

あとは、地形と合わせて覚えていくだけ!

【日本の農業の変遷】

① 戦前

地主と(3 )=地主に土地を借りて農業をする が大半、自作農はわずか

② 戦後 1940~50年代

日本政府が(4 )で地主から土地の一部を取り上げ小作人に分配、自作農の増加

But 狭い土地をばらまいたことで、日本の農業は小規模で労働生産性の低いものとなる

戦中の食糧不足の反省から、コメの安定生産・安定供給は(5 )の下に推進

③ 1960年代

高度経済成長による第2次・第3次産業の発展 → 兼業農家や離農者の増加

農業と他産業の所得格差を是正するために、1961年(6 )制定

食糧管理制度とは、日本政府が農家から自給用以外のコメを買い取り、市場への流通を管理するしくみです。コメを生産しすぎても必ず一定額で買い取ってくれるので、農家の所得は補償され、農家はコメの生産に励むようになりました。

農業基本法とは、需要が伸びる農産物の生産を増やし、需要が減る農産物(コメ)の生産を転換する選択的拡大を挙げた法律です。

GATTとは、関税と貿易に関する一般協定のことです。貿易に関するルールを定めました。自由貿易を目指し、WTOに発展したので現在ではありません。

④ 1970年代

→ 日本政府は大量の在庫米を抱える

日本政府は財政負担を減らすために、コメの生産抑制を命じる(8 )を始める

休耕 … 水田で何もつくらない 転作 … 水田でコメ以外の作物を作る

⑤ 現代

- 以後、他の農産物も次第に自由化

1993 コメの凶作 → コメの緊急輸入、タイ米騒動

1995 GATTの(11 )により、コメの最低輸入量(12 )が義務化

1995 (13 )の施行、食糧管理制度を廃止し、コメの生産や流通を原則自由化

2001 中国からの安い野菜が国内農業に重大な損害を与えているとし、例外的に輸入制限をかける措置を発動

【日本の農業の課題】

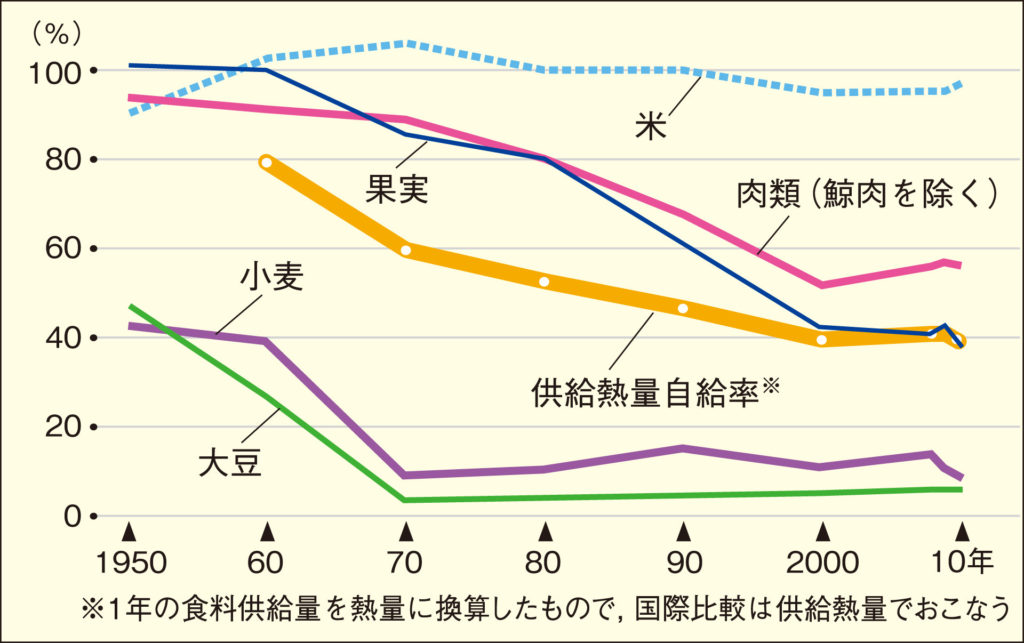

低い自給率 = カロリーベース総合食料自給率は38%(令和12年度の目標は45%)

米 97%、野菜 79%、肉類 52%、魚介類 52%、小麦 16%、大豆 6%

カナダ 255%、オーストラリア 233%、アメリカ 131%、フランス 130%、ドイツ 95%、イギリス 68%(下の表と年度が違います)

狭い耕地面積 = 国土の約12%

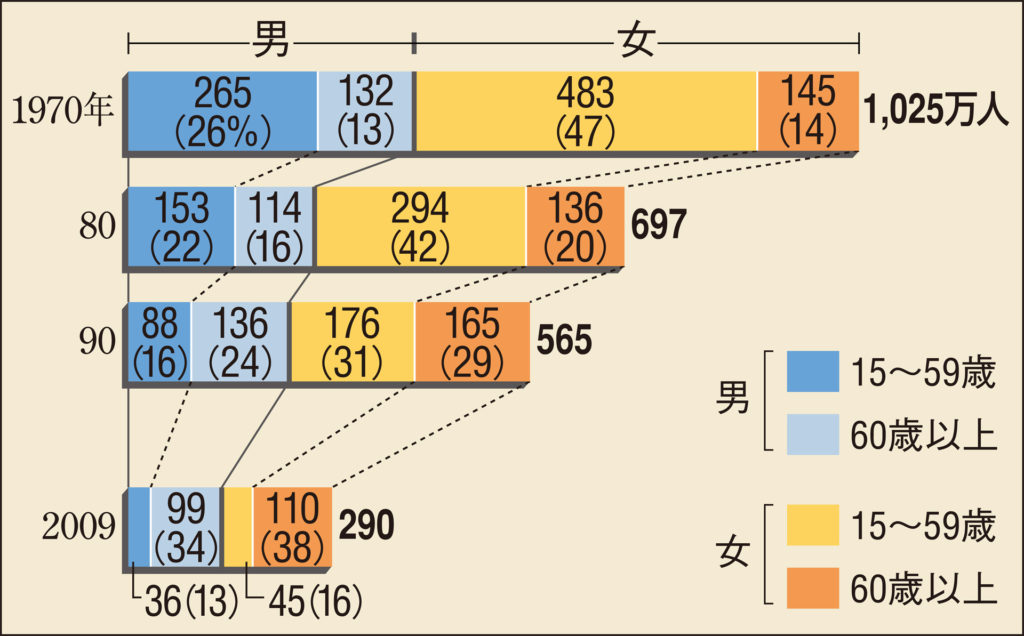

農業人口が少ない = 農林水産業従事者は人口の約2.1%

青壮年男子を中心に大都市へ出稼ぎや離農 → 農業に従事するのは老人と女性が中心 = 三ちゃん農業

零細・家族経営が低い労働生産の原因 → 借地による規模拡大やグループ農業を目指す = 請負耕作

コメント