1.日本の水産業

【特色】

漁業人口・漁船数・漁獲高、一人当たりの魚介類消費量で世界的な地位

But 零細な個人経営(5トン未満の小型動力船による個人経営が90%、遠洋漁業は大資本の下に機械化)

漁法の多様化 … 原始的漁法から大規模な母船式まで

冷凍・冷蔵技術と流通技術の発達

多種類の漁獲物 … いわし・あじ・たら・さば・まぐろ・さんま・かつお・いか・貝・海藻類など

養殖 … 大きくなるまで育て漁獲、栽培漁業 … 途中まで育て放流

沖合漁業が中心

【問題点】

まいわしの減少による沖合漁業の急減(1980~90年代)

石油危機による燃料費の高騰(1973~)、国連海洋法条約(1977)による(4 )の設定

→ 遠洋漁業の衰退

【養殖・加工】

(7 )= 愛媛(宇和海・宇和島湾)・三重県(志摩半島沿岸)・長崎県(大村湾)

のり = 兵庫・佐賀・福岡・熊本

ます … 静岡・長野・山梨

水産加工業 … かつおぶし(乾燥)、燻製、冷凍、缶詰、魚粉、魚油、薬品

2.食糧問題

発展途上国 = 人口増加により不足 (格差が大きい) 先進国 = 余裕のある食料供給

【食料不足地域の問題】

自然的要因として、(13 )や洪水による被害 … 特に(14 )の砂漠化の問題

人的要因として、

内戦などによる農業の停滞、輸出用作物を自給用作物よりも優先、外国の(15 )進出

【食料過剰地域】

食料自給率が高く、世界各国へ輸出 … アメリカ、カナダ、オーストラリア

食料自給率は低いが経済力があり、輸入により調達可能 … オランダ、エジプト、日本

<地域別穀物輸入量の推移>

_CS705_2023_fig_136-02_4c-1024x447.png)

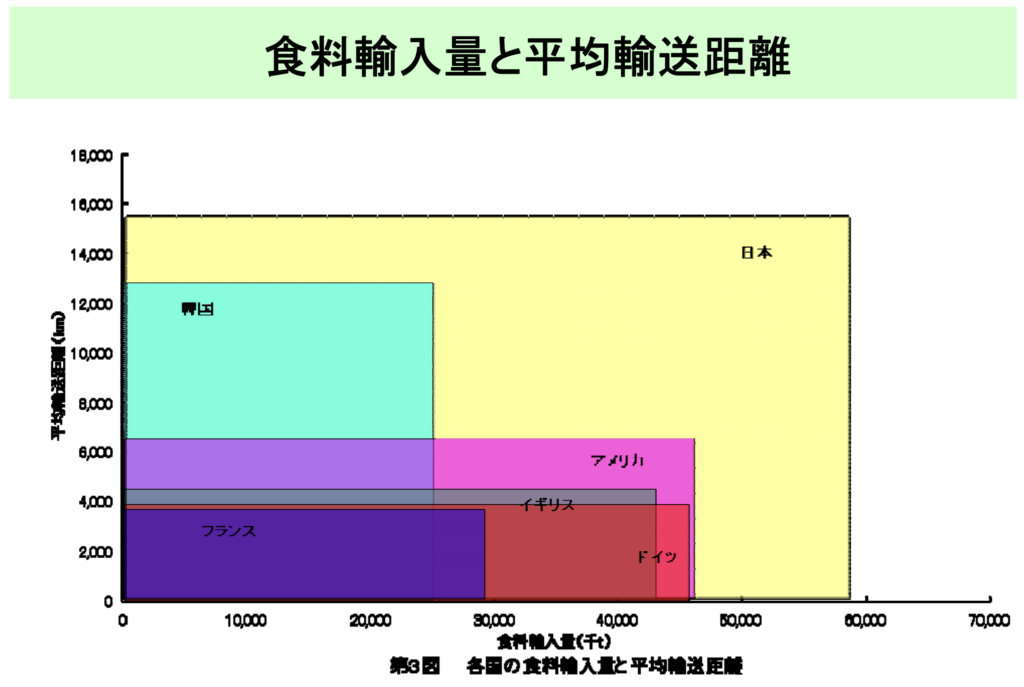

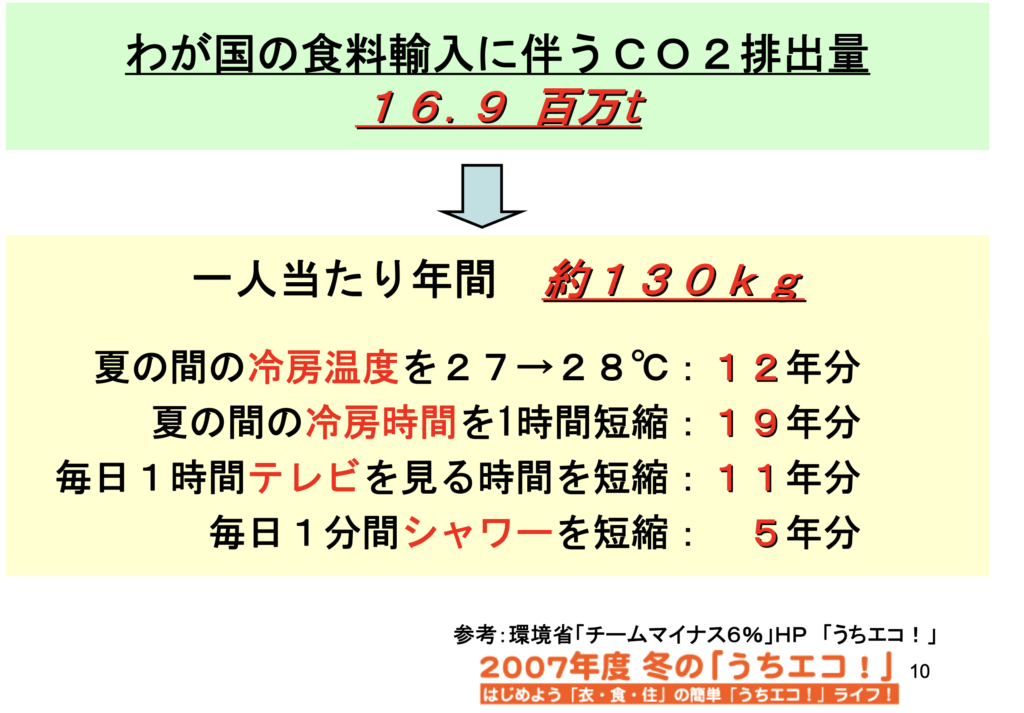

輸入量が増えると、多くの燃料が消費され、環境への負荷をかけるという考え方。食料輸入量(トン) × 輸送距離(km)で計算する。

外国で農作物の生産に使用した水を、その国で輸入・消費しているという考え方。

<以下の図は農林水産省HPより>

LINK:ヴァーチャルウォーター計算機(環境省HP)

【日本の食料問題】

農産物の自給率は先進国中最も低い水準

安全性の問題

フードロスが多い → 減らす必要など

<日本の食品利用の内訳>

_CS705_2023_fig_135-05_4c-1024x546.png)

<世界の地域別食品利用の内訳>

_CS704_2023_fig_187-09_4c-1024x461.png)

<食品ロスの影響>

_CS705_2023_fig_135-04_4c-1024x731.png)

コメント