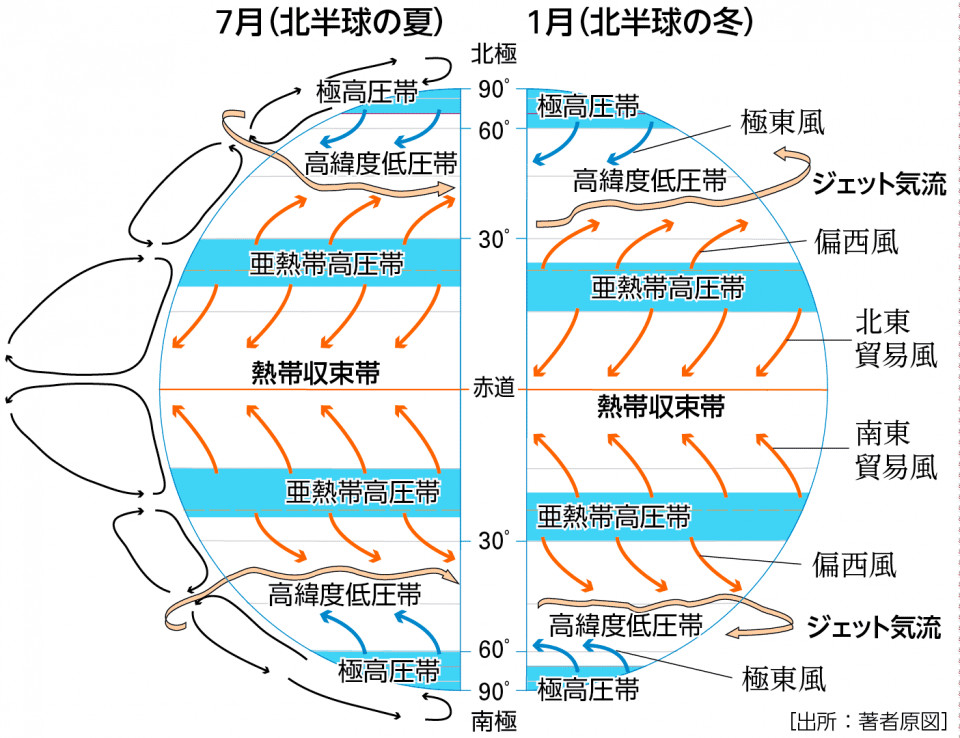

1. 風の流れ

→ 熱や水蒸気を運ぶ

もし、これがなかったら

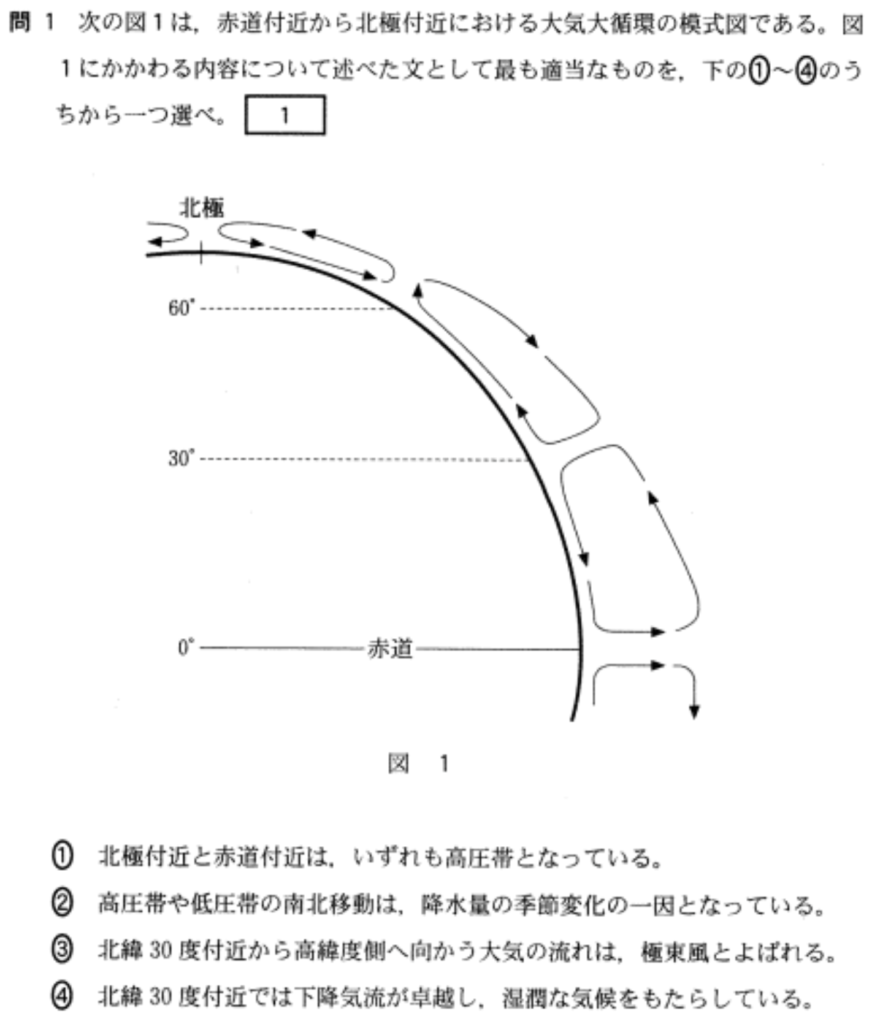

これによって大気の大循環が起こる。

_CT703_fig_034-02_4c-424x1024.png)

2. 季節的な降水量の変化

(北半球の夏)

太陽は北回帰線付近を通る

→ 熱帯低圧帯は北回帰線付近に移動、大気の循環そのものが北にずれる

北極付近では(8 )となる。気温が上がるため、極高圧帯は小さくなる

この時、南極付近は(9 )となる。気温が下がるため、極高圧帯は大きくなる

(北半球の冬)

上記の反対のことが起こる

→ 季節によって降水量が違う地域ができる

3. 海洋と大陸の分布と風

暖かいところで上昇気流が起こる。したがって

陸地が温まるので、上昇気流が起こる。その結果、海洋から陸地に風がふく

陸地が冷めるので、下降気流が起こる。その結果、陸地から海洋に風がふく

4.海流

沖合に寒流が流れていると、上昇気流が起きづらいので降水量が少なくなる

→ 沿岸部に砂漠ができる

例)南アメリカ大陸のアタカマ砂漠、アフリカ大陸のナミブ砂漠

コメント