2021年 第3問より

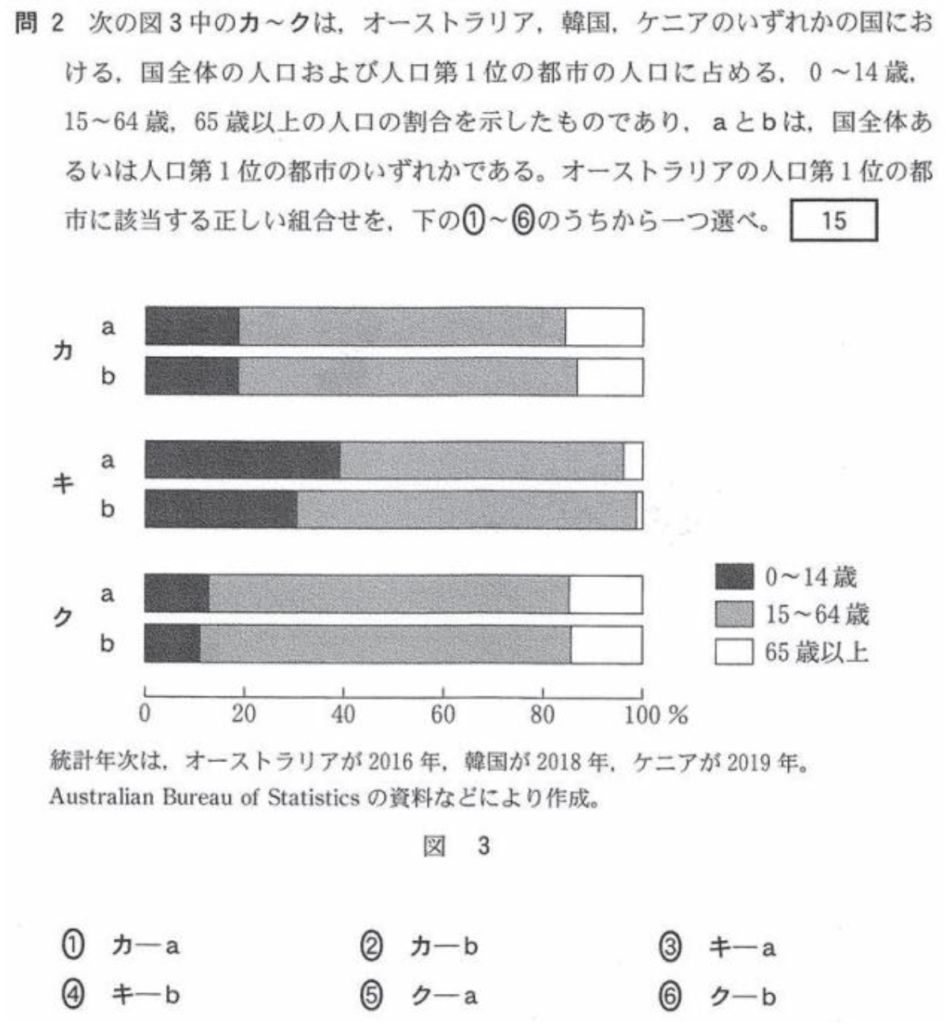

問2

解答と解説

3つの国を比べると、韓国が一番少子化が進んでいる。オーストラリアは移民が多いので子どもが少ない割に生産年齢人口が多いはず。ケニアは発展途上国なので一番子どもが多く、老人の割合が少ない。

以上のことから、韓国がク・オーストラリアがカ、ケニアがキ。

国全体と首位都市だと、首位都市は仕事が多いので生産年齢人口が多くなる。これは特に発展途上国で強く見られる。すると、aが国全体、bが首位都市となる。

正解は②

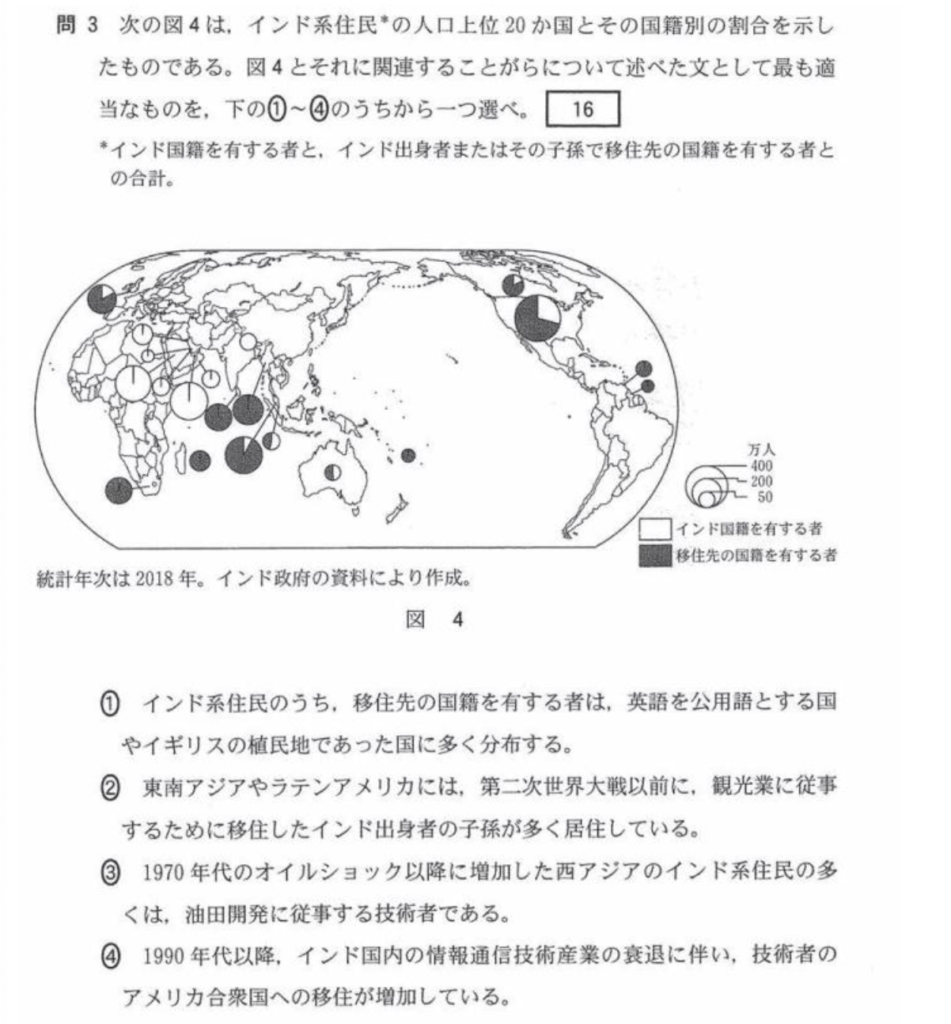

問3

解答と解説

①は正しい。上の図を見るとイギリス、アメリカ、カナダ、マレーシア、南アフリカなどで多い。いずれもイギリスの植民地や英語を公用語とする地域。

②は誤り。インド系は観光業従事者は少ない。マレーシアの天然ゴム農園や南米のサトウキビ農園などが有名。

③は誤り。油田開発は先進国のメジャーが中心となり技術者を送り込んだ。インド系は単純労働(土木工事など)が中心。

④は誤り。インドは現在バンガロールなどを中心に情報通信技術産業が発展している。

正解は①

この問題は知識が必要な問題。共通試験でもこのような問題はあるので覚えるべきことは覚えておくこと。

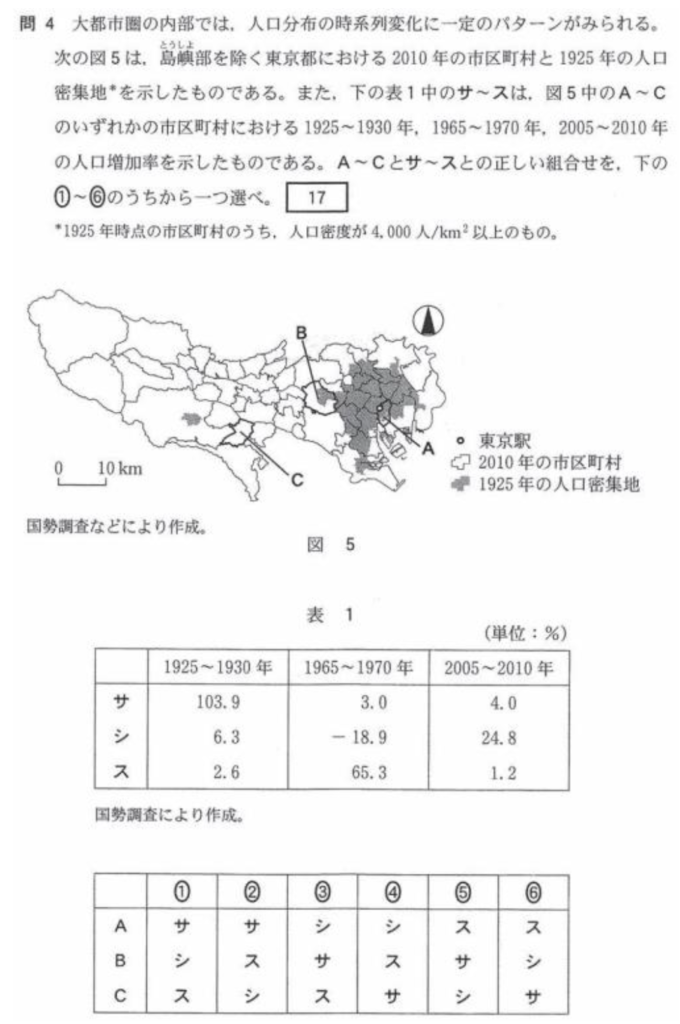

問4

解答と解説

まず場所の確認。

Aは東京23区の中でも中心業務地区に近いところ。中央区である。

Bは杉並区。23区の西に位置している。

Cは多摩市。多摩ニュータウンで有名な郊外の住宅地である。

まず、Aはドーナツ化の進展で戦後人口減少が見られたが、現在都心回帰が見られるので増えているシ。

Bは23区の端。山手線の西側が発展し始めたのは関東大震災が大きい。1925〜30年に100%以上増えているのはこれにあたる。したがって、サ。

Cは戦後高度経済成長期に作られた郊外型ニュータウン。これがス。

正解は③

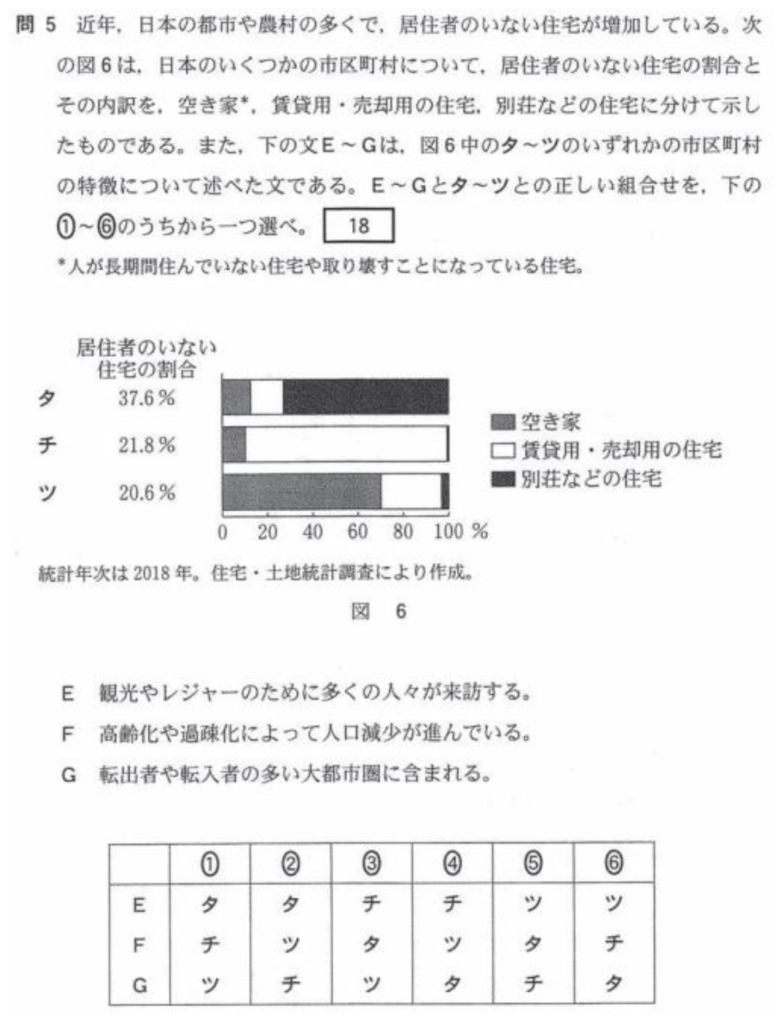

問5

解答と解説

状況を確認する。

タは別荘などの住宅が多い。

チは賃貸用・売却用の住宅が多い。

ツは空き家が多い。

単純に居住者のいない住宅といってもその理由はさまざまである。

選択肢を見る。

観光やレジャーのために来訪する人が多い場所には別荘がある。

よって、Eはタ。

高齢化・過疎化が進んでいるところは純粋に空き家が増えるはず。

よって、Fはツ。

転出者や転入者が多い大都市は賃貸用の部屋が多いはず。

よって、Gはチ。

正解は②

2020年 第3問

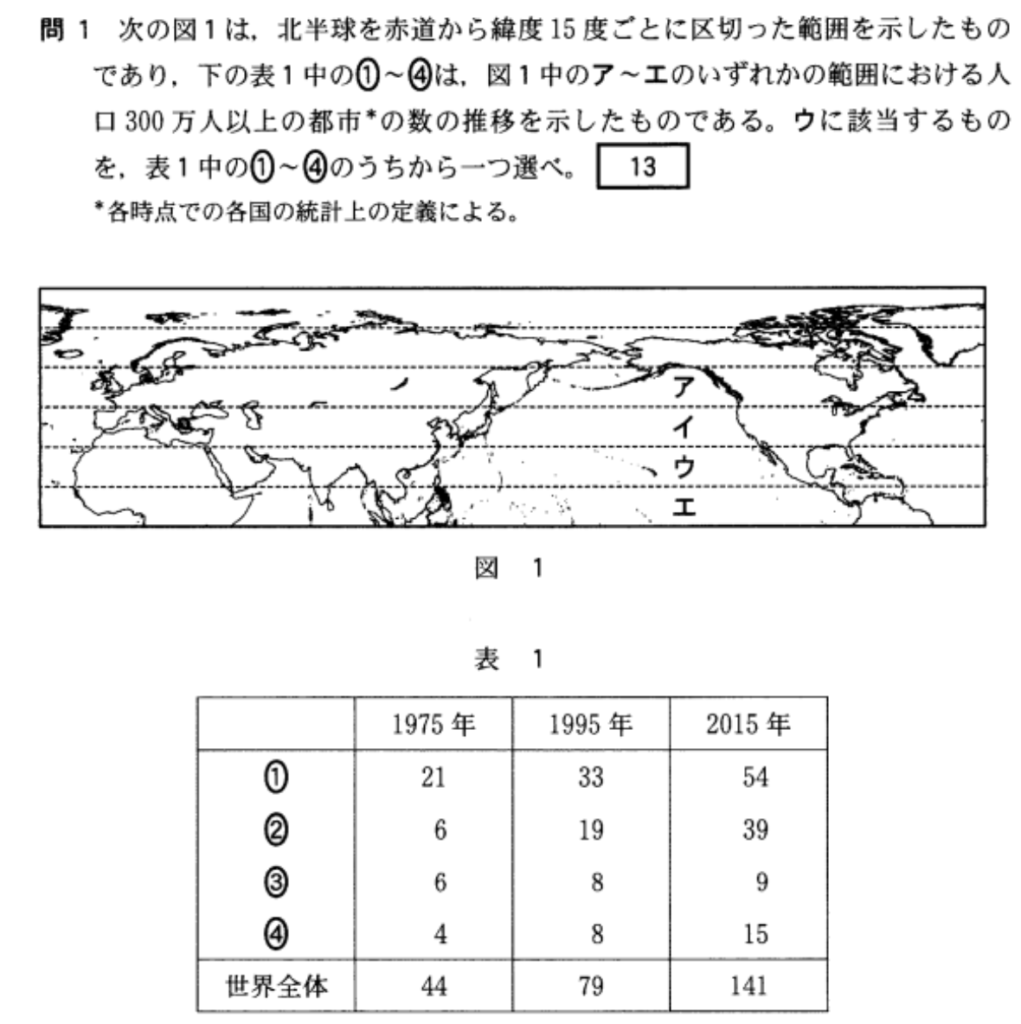

問1

解答と解説

考える問題だが、意外と難しい。

まず、人口300万人がどのくらいの都市か、である。

東京や上海、ソウルは1000万都市。

日本で300万都市というと東京と横浜。

というと、たくさんありそうだが、ヨーロッパで300万都市というと意外と少ない。

| 都市名 | 国 | 人口 |

|---|---|---|

| モスクワ | ロシア | 1710万人 |

| ロンドン | イギリス | 1400万人 |

| パリ | フランス | 1100万人 |

| マドリード | スペイン | 660万人 |

| バルセロナ | スペイン | 520万人 |

| ベルリン | ドイツ | 510万人 |

| ローマ | イタリア | 420万人 |

| アテネ | ギリシャ | 360万人 |

| ミラノ | イタリア | 350万人 |

| ナポリ | イタリア | 300万人 |

ヨーロッパの主要都市が集中しているのはアの地域。

ヨーロッパは早いうちに発展し、その後人口は停滞していると考えられるので、③がアにあたる。

逆に一番陸地が少ないエが④。ただし、今後はナイジェリアや東南アジアなどで大都市が多く発生する可能性がある。実際に95年から15年にかけて300万都市の数は増えている。

①と②が難しい。

ヒントはいつもいうが「日本のことはわかりやすい」。

日本が含まれるのはイ。

日本の人口が急激に増加したのは20世紀のこと。21世紀になると人口減少社会になった。これを考えると、②の方が良さそう。

ウはインド、中国南部など「今」発達しているところが多い。

これが①。

正解は①

問2

解答と解説

これは簡単な問題。

正解は②。オーストラリアの首位都市はシドニー、2位はメルボルン。ともに人口は400万人程度。首位都市が首都でない場合、1位と2位の差はあまり大きくならない。

韓国は総人口が5000万人程度なのに、ソウルは1000万都市。総人口の20%がソウルにいるというのは覚えておくべき。

発展途上国は首位都市の人口割合が高くなる傾向にある。

チェコは発展途上国ではないかもしれないが、すごい先進国というわけではないので大きな都市がいくつもあるというわけではないということは想像がつく。

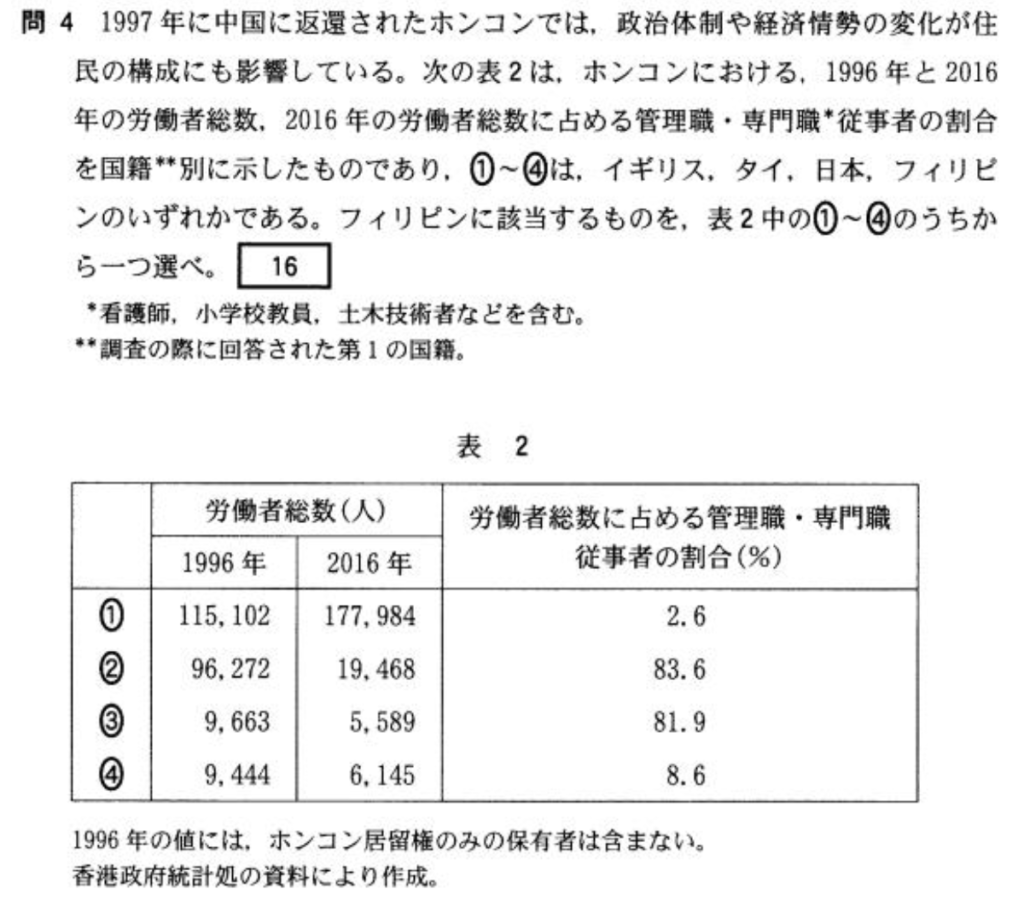

問4

解答と解説

まず、管理職・専門職従事者が多い国を考える。

当然、先進国の方が多くなる。

ということは、日本とイギリスが②と③となる。

②は1996年には人数が多かったのが急減している。

香港は1997年にイギリスから中国に返還されている。

その結果、官僚などを中心に多くの人がイギリスへと帰国した。

したがって②がイギリス、③が日本。

タイとフィリピンについては、両国の特色を考える。

まず、ホンコンに行く労働者のうち両国出身者で一番多い職種はメイドなどの女性労働者である。

当然、専門職・管理職ではない。

では、タイとフィリピンどちらがホンコンに行く労働者が多いかだが、

1)タイとフィリピンではタイの方が発展している(一人当たりGNIも大きい)

2)タイとフィリピンではフィリピンの方が近い

という2点からフィリピンの方が多いと考えられる。

したがって、①がフィリピン、④がタイ。

正解は①

| 国名 | 一人当たりGNI |

|---|---|

| シンガポール | $65,233 |

| ブルネイ | $31,764 |

| マレーシア | $12,238 |

| タイ | $7,326 |

| フィリピン | $3,850 |

| インドネシア | $3,618 |

| ベトナム | $2,815 |

| ラオス | $2,727 |

| カンボジア | $1,673 |

| ミャンマー | $1,655 |

当然、細かい数値を覚える必要はありません。

私は5000ドル未満、一万ドル未満、20000ドル未満というようにキリがいいところで区切って覚えています。

この問題で言えば、タイはフィリピンの2倍あるんだ、ということが大切。

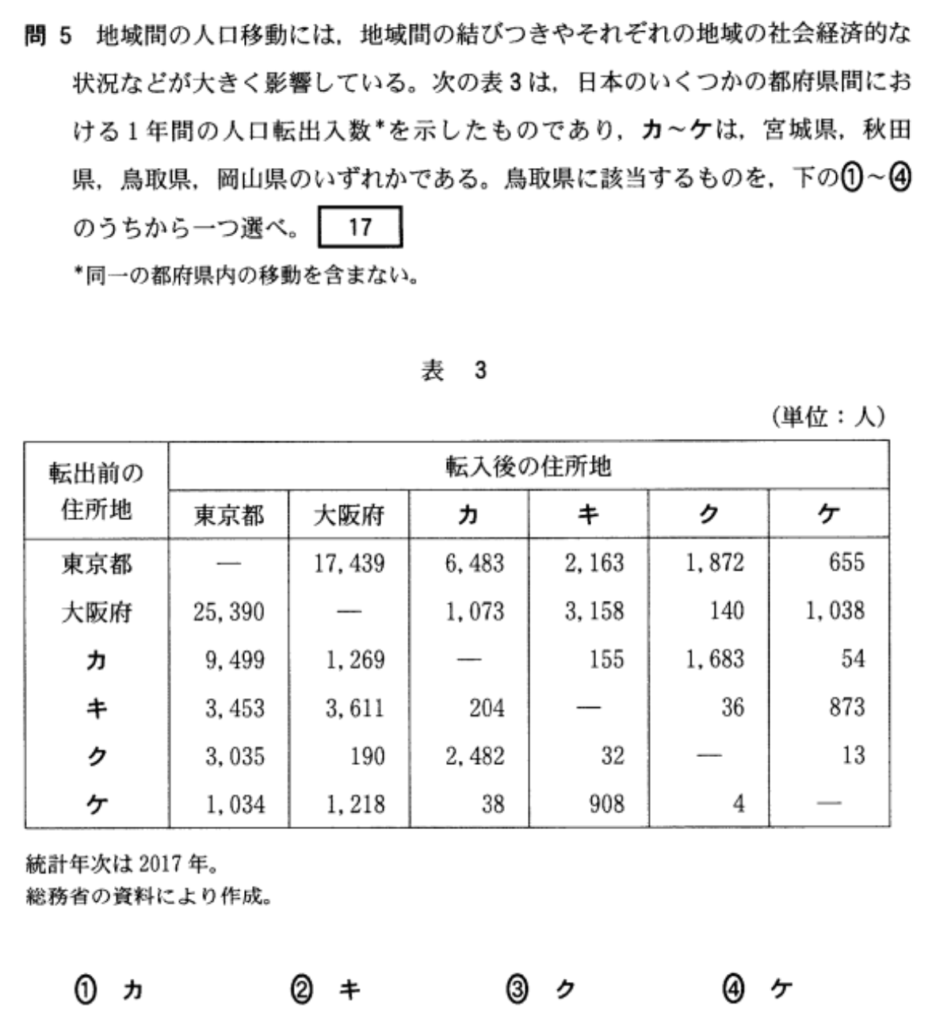

問5

解答と解説

落ち着いて表を読もう。

転出後、東京と大阪どちらにたくさんの人が移動しているのかを考える。

カとクは圧倒的に東京への移動が多い。

一方、キとケは若干大阪への移動が多い。

ということは、カとクが東北地方の宮城と秋田。

キとケが中国地方の岡山と鳥取。

あとは人口を考えれば正解できる。

宮城は政令指定都市である仙台があり、東北地方の中心となる県。

当然国の出先機関などもたくさんある。

東京都の結びつきも強いし、そもそも人口が多いのだから引っ越す人も多くなる。

よって、カが宮城、クが秋田。

同じように考える。

岡山は政令指定都市岡山市があり、工業も発達している。

したがって、キが岡山。

鳥取は人口が最少の都道府県。

過疎化・高齢化も進んでいる。

よって、ケが鳥取。

正解は④

鳥取から秋田へ引っ越した人が4人!秋田から鳥取が13人!

この人数はびっくりしました。

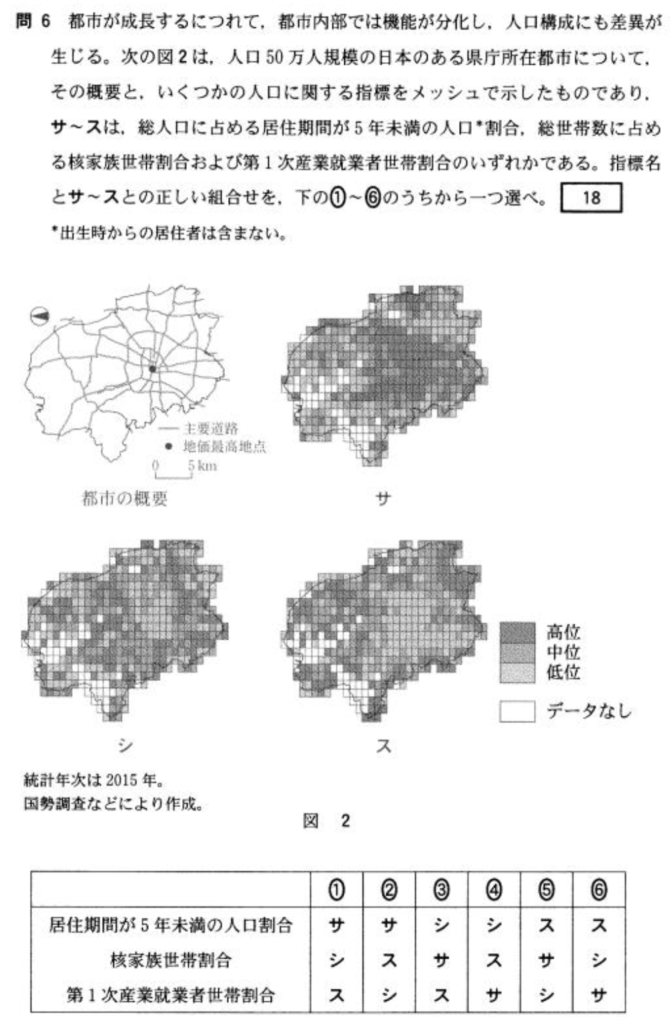

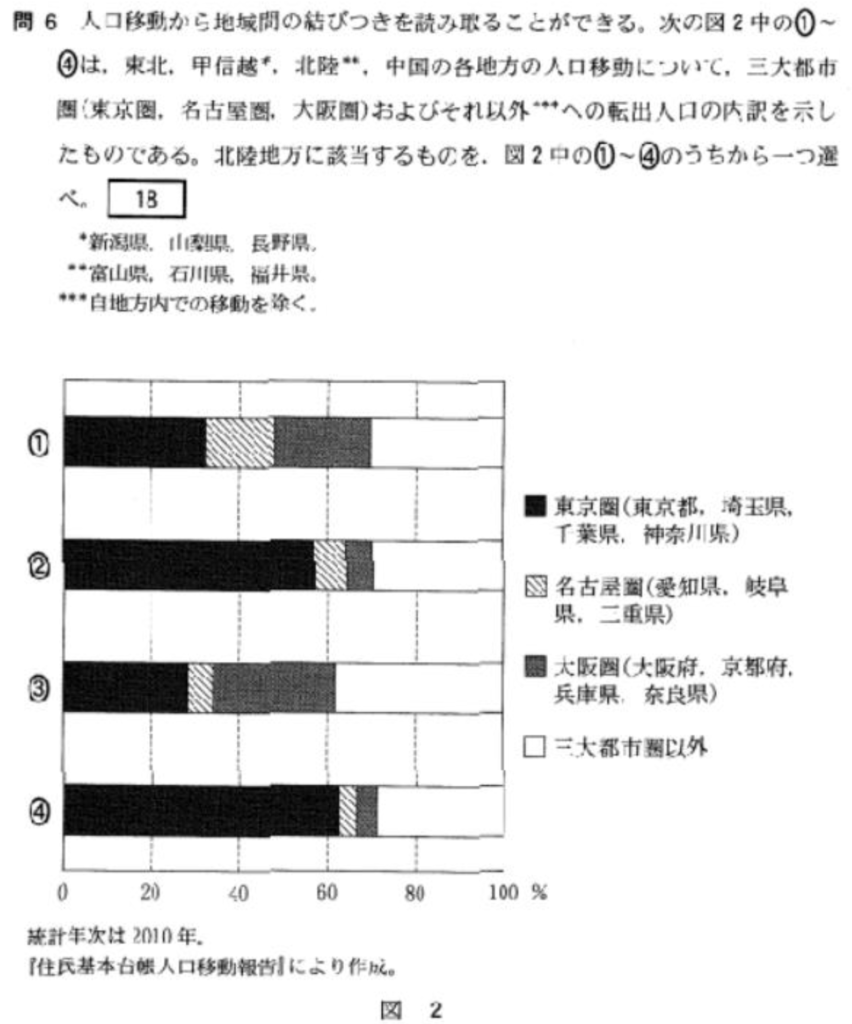

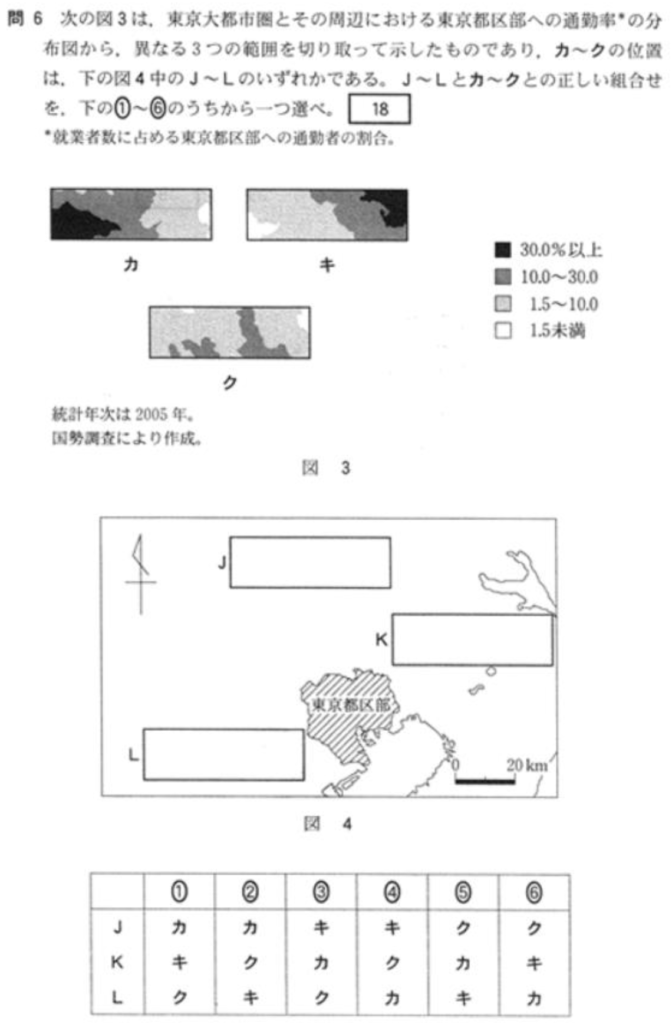

問6

解答と解説

まず、このような問題は「中心部」「周辺部」の区別をはっきりさせる。

主要道路が張り巡らされているところは周辺部ではない。そして、中心部は地価最高地点と考えるのが妥当。

その上で、居住期間が5年未満の人口は中心部で多くなる。若い単身者が多いことが考えられるため、便利なところに部屋を借りて住んでいるイメージ。

次に中心部に近くなるのは核家族世帯割合。核家族なので、イメージとしては夫婦と未婚の子どもという世帯。すると、中心部に住むのは難しいが、便利なところには住みたいはずである。すると主要道路沿いと考えるのが良い。この問題では鉄道などは表示されていないので、道路だけで考えるしかない。

最後に第一次産業就業者世帯割合。これは周辺部に多くなる。ということは、地価最高地点から離れているところで、かつ、主要道路がないところである。

以上のことを考えると、簡単なのは居住期間5年未満人口。中心部が高位にあるのはサ。

シとスは選びづらいが、スの方が中心部から二本目の環状線(?)のあたりの色が薄い。

ということは、これが第一次産業就業世帯割合。

正解は①

2016年 第3問

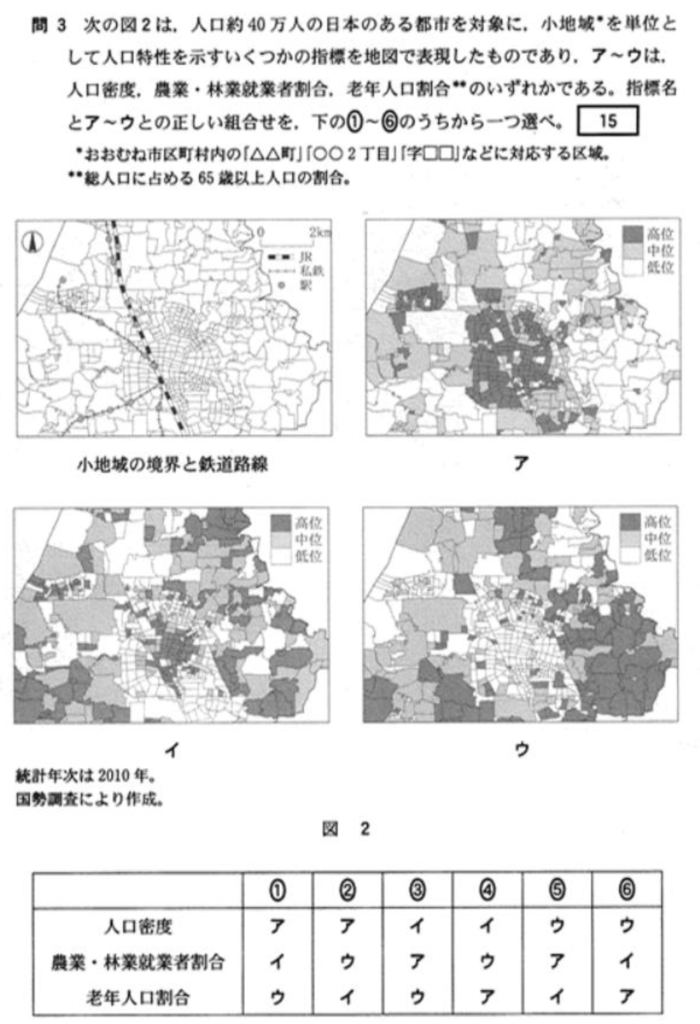

問3

解答と解説

先ほどと同じような考え方の問題。

まず、中心部と周辺部を確認する。

JRと私鉄が重なり、駅があるあたりが中心部だと考えられる。

JRの線路が縦に通っているので、周辺部は左右の鉄道が通っていないところ、特に右側であろう。

次に、各指標。

人口密度は中心部で高位となり、周辺部に行くに従って低位となる。

農業・林業就業者割合はその逆で、中心部で低位となり、周辺部で高位となる。

最後に老年人口割合。

単純に農業・林業就業者と同じと考えがちだが、これは注意が必要。

周辺部に行くと農業・林業就業者には老年が多いので同じように高位となる。

しかし、中心部に関して、ここも老年人口割合は高位となる。

中心部は地価が高く、若い人が住居を用意することは難しい。

一方、昔から家を持っている、または、資産のある高齢者が駅前のマンションを購入するなどのパターンで高齢者が一定の割合存在する。

以上のことから、アが人口密度、ウが農業・林業従事者。

そして、中心部と周辺部が高位になるイが老年人口割合。

正解は②

2008年 第3問

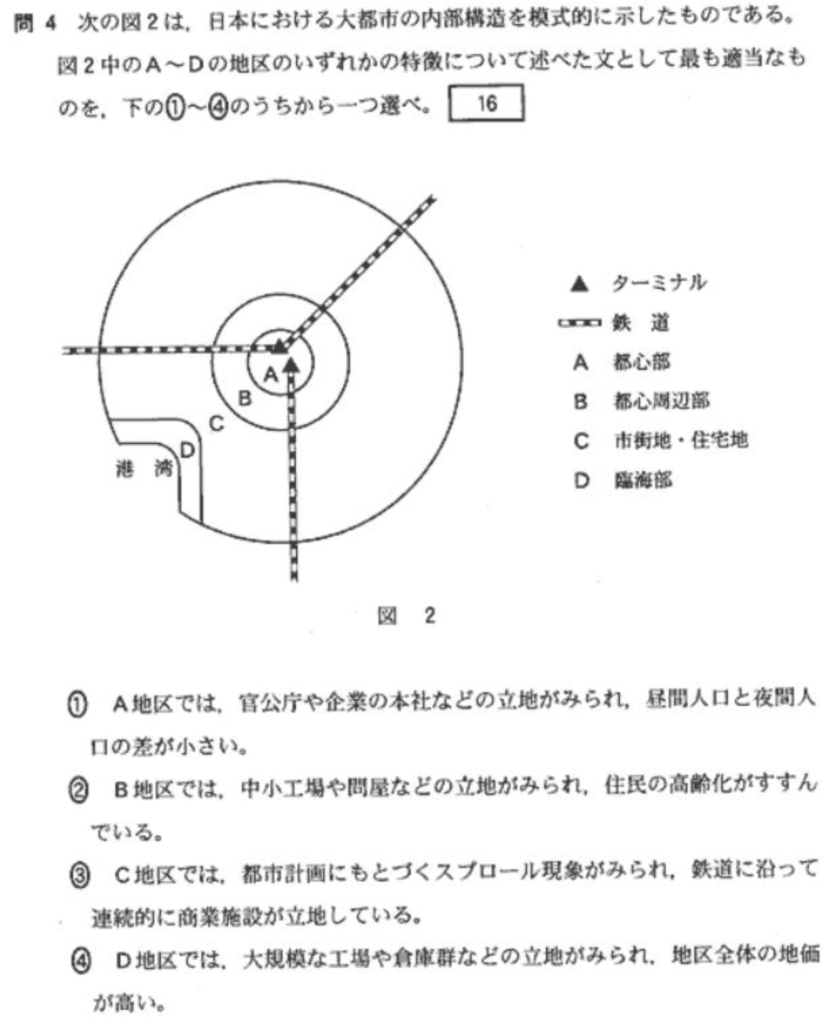

問4

解答と解説

都市の構造についての問題。一つ一つの用語の意味をしっかりと確認する。

① A地区は中心業務地区(CBD)である。官公庁や企業の本社などの立地が見られるというのはその通り。しかし、昼夜人口の差は大きくなるはずである。なぜなら、ドーナツ化(中心部の人口減少)が起こっているはずだから。従って誤文。

② B地区は中小工場や問屋が見られるというのは正しい。また、新しい住宅街などが少ないので住民の高齢化が進むのも正しい。再開発が行われ、タワーマンションなどがたつと住民が若くなるが、そうすると中小工場や問屋は少なくなってしまう。正文。

③ C地区は住宅地が見られる地域であろう。都市計画に基づいて開発が行われたならば、スプロール現象(無秩序・無計画な開発)は見られないはずである。スプロール現象が起こる可能性はあるが、そうすると、都市計画に基づいてはいない。従って、文章の内容に矛盾があるため誤文。

④ D地区は対規模な工場や倉庫群が見られるというのは正しい。しかし、地区全体の地価は低いはずである。高いならば、大規模な工場や倉庫群はできない。従って誤文。

正解は④

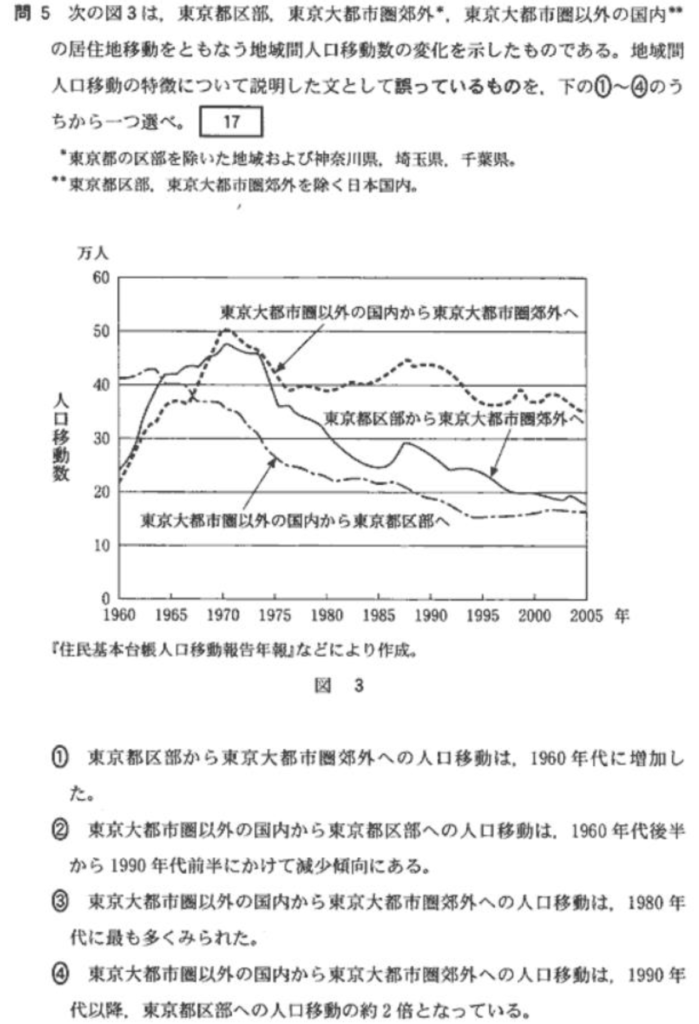

問5

解答と解説

グラフと文章を一つ一つしっかりと照らし合わせることが必要。

簡単なようでミスが起こりやすいので丁寧にやることを心がける。

③の文章が誤文。1980年代でなく1970年代に最も多く見られている。

正解は③

2014年 第3問

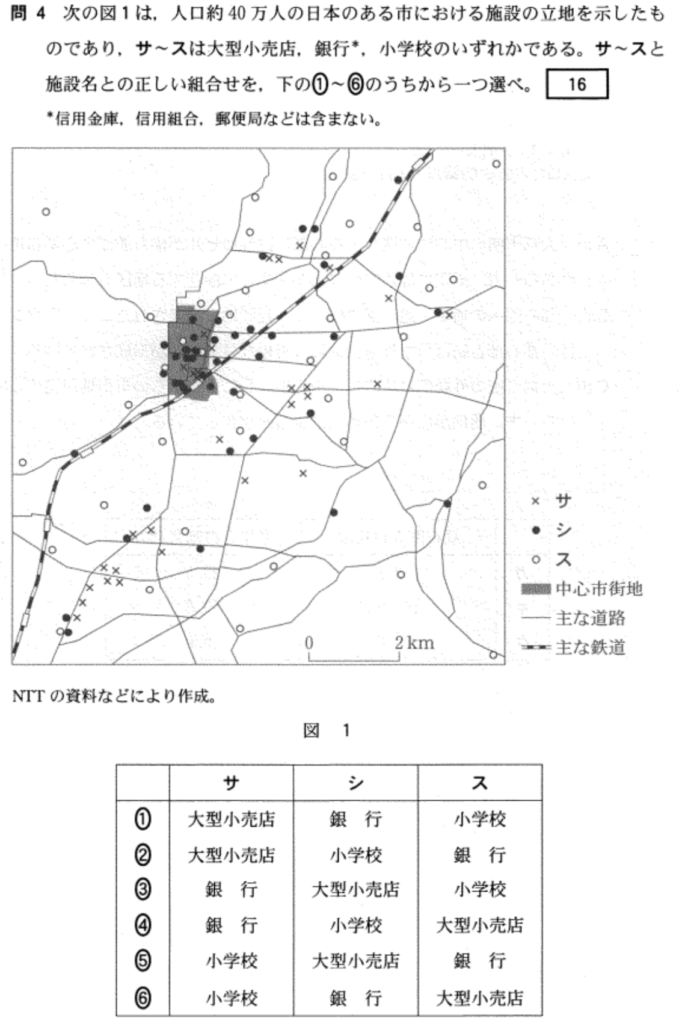

問4

解答と解説

各施設の立地条件を考える。

大型小売店は郊外のロードサイドにできる。

これに当てはまるのはサ。

中心市街地以外の道路沿いにある。

銀行は中心市街地に集中する。

従ってシ。

小学校はどこにでもあるはずである。

(ただし、人口に比例しやすい)

当然、大きな道路沿いにないことはないが、

一般的にはあまり大きな道路沿いでない方がいいはずである。

これはス。

以上のことから正解は①

2015年 第3問

問6

解答と解説

これも「人の移動は安近短」で解けるはず。

まず、②と④は東京圏への移動が多い。

とすると、東京圏に近いところである。

これが東北と甲信越地方。

東北が必ずしも東京圏が近いわけではないが、名古屋や大阪はもっと遠い。

ちなみに、②と④を比べると④の方が名古屋・大阪への移動が少ない。

ここから②が甲信越、④が東北。

次に①と③を比べると、①の方が名古屋への移動が多い。

よって、①が北陸、③が中国。

正解は①

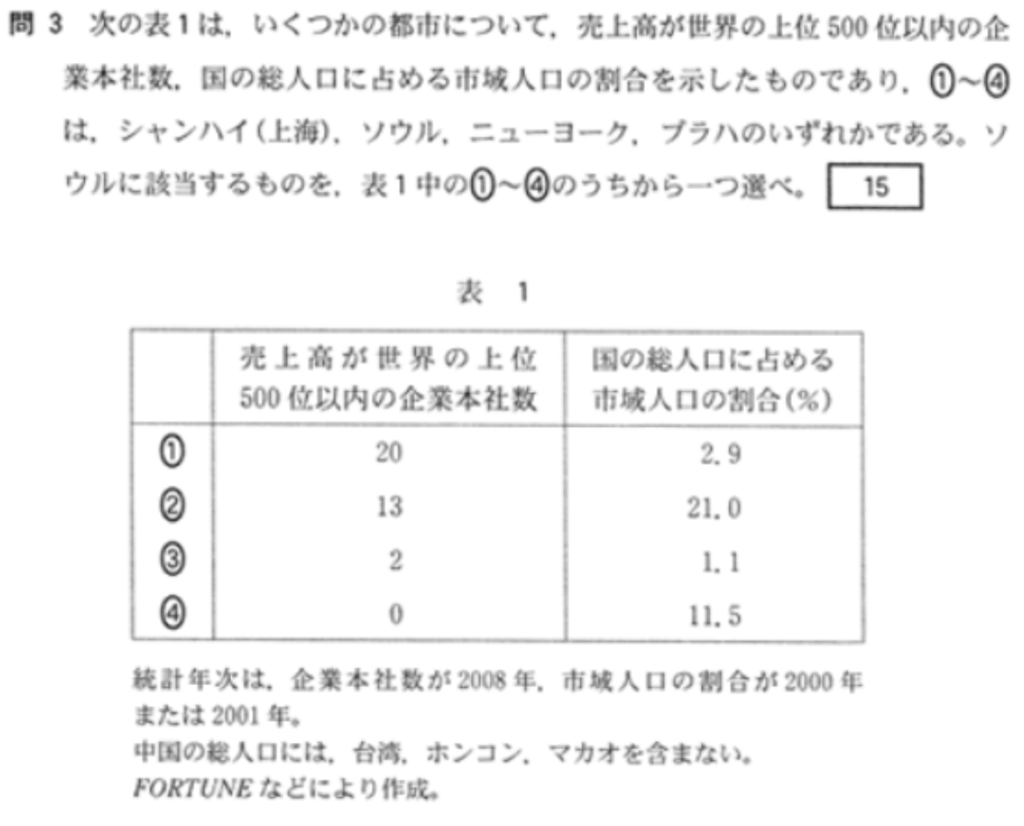

2011年 第3問

問3

解答と解説

いくつか解き方がある。

まず、売上高が世界の上位500位以内の企業本社数が一番多いのはニューヨーク。

逆に少ないのはプラハ。

ここまでは簡単に出る。

②と③の差を企業本社数で考えるのはなかなか大変。

ここは国の総人口に占めるその市の人口の割合を見る。

仮に②がペキンだとすると、北京には中国の人口の20%、つまり2億8千万人が住んでいることになる。

世界中どこを見ても一つの都市で1億人を超えるということはない。

つまり、②がソウル、③が北京。

ちなみに、韓国は人口5000万人ほどであるが、ソウルの人口は1千万人を超えるということは覚えておいて良い。それを知っていればそれだけで解ける問題。

正解は②

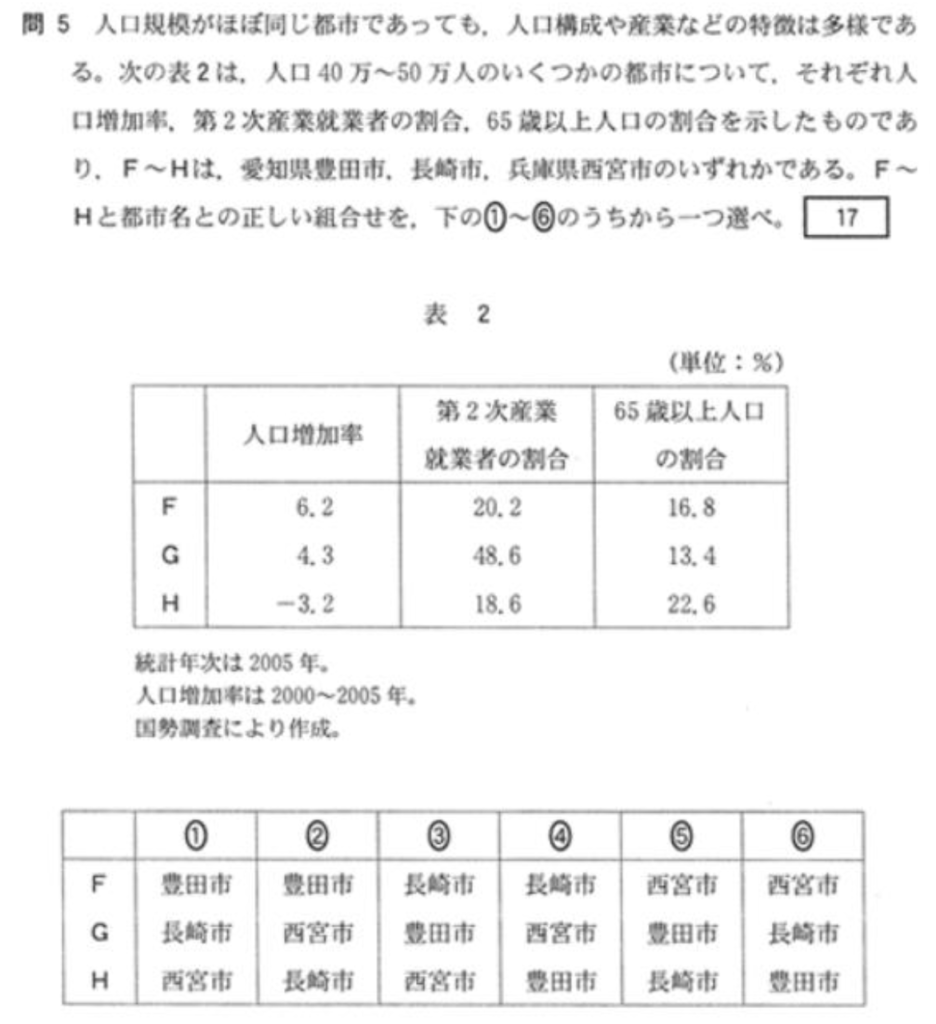

問5

古い問題だが、こういう問題が出たこともある。

それぞれの都市の特色を考える。

豊田は当然、トヨタ自動車の本社があるところ。工業(=第二次産業)が盛んなはずである。

西宮市は兵庫県の郊外にある高級住宅地。「宮水」が取れることから日本酒の醸造業が盛んなことでも知られる。

長崎市は長崎県の県庁所在地。ただし、長崎県自体が人口減少が激しくなっており、当然長崎市も高齢化と過疎化に悩んでいる地域である。

以上のことから、第2次産業割合が高いGが豊田市、人口増加率が高いFが西宮市、高齢化率が高い(人口減少が激しい)Hが長崎市。

正解は⑤

問6

解答と解説

位置をしっかり確認する。

Kは右上に霞ヶ浦がある。ここは茨城県に近い場所ということである。

一方、四角の左下は東京都区部にかなり近いところにある。おそらく千葉県になるであろうが、千葉県のベッドタウンが広がる場所である。

つまり、東京に通勤する人は左下で高位になる。

一方、Lは東京西部から神奈川県にかけての地域である。神奈川県も川崎市などであるから東京に通う人は多い。高位になるのは右上の部分である。

最後にJは北関東である。栃木から群馬にかけての地域。東京に通う人がいないわけではないが、K・Lに比べると低位になるはずである。

以上のことを考えると、Jは一番低位になる(それでも下側は少し割合が高い)ク。Kは左側が高位になるカ。Lは右側が高位になるキである。

正解は⑤

コメント