都市型の洪水を減らす工夫

都市化されていない場所 … 地面がアスファルトで固められていない

→ 雨が降っても、土に浸透する。あるいは樹木に付着する。川に流入するまでに時間がかかる

都市部 … 地面がアスファルトやコンクリートで固められている

→ 雨が降ると水が地面の上に溜まる、川にすぐに流入してしまう

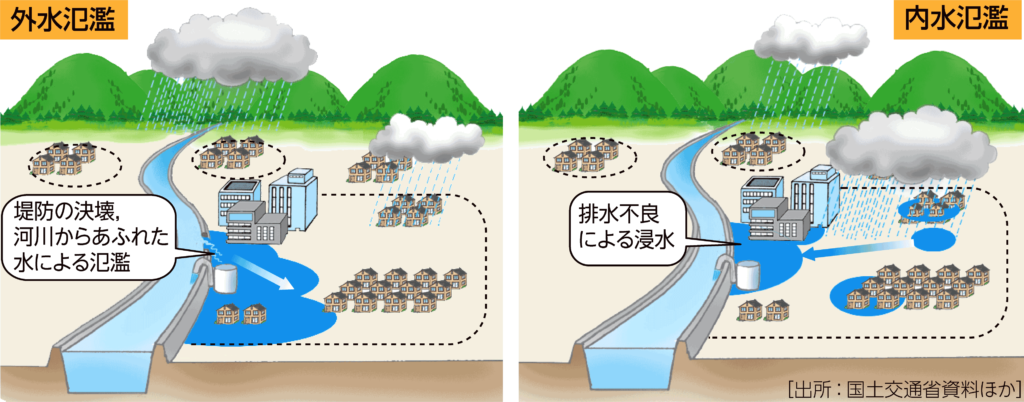

地面の上に溜まった水によって(1 )、川に流入した水によって(2 )が起こりやすくなる

さらに都市部には(3 )と呼ばれる立体交差や(4 )もたくさんある。このような場所は水没しやすい場所

【対策】

・ 雨水を一時的にためて、一気に川に流れ込まないようにすれば良い

住宅の屋根に降った雨を雨水タンクに貯める

など

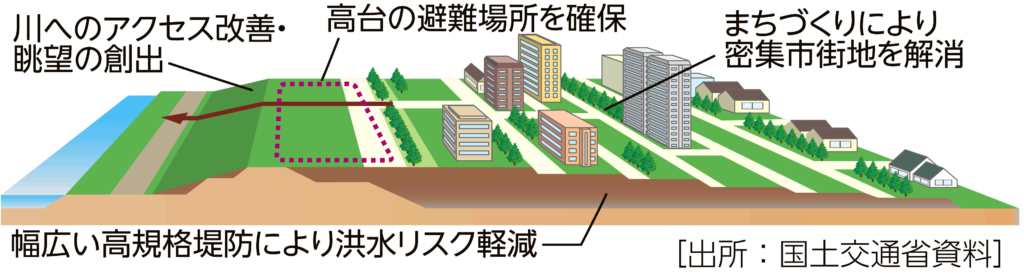

・ 河川が氾濫しないようにする

堤防、放水路の建設

河川の流路を直線にする → 一気に水が流れる危険性

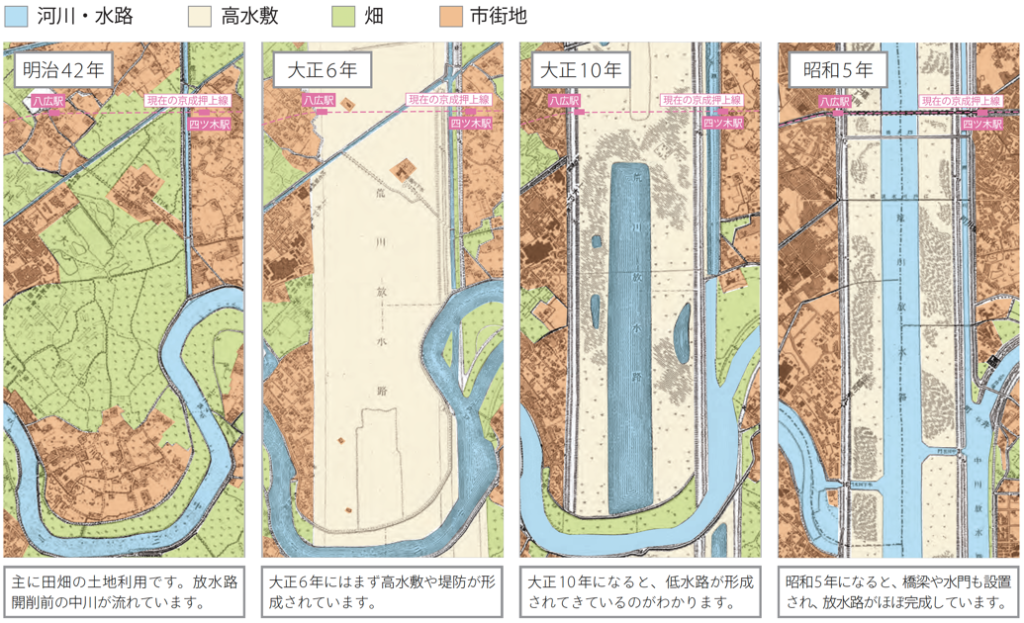

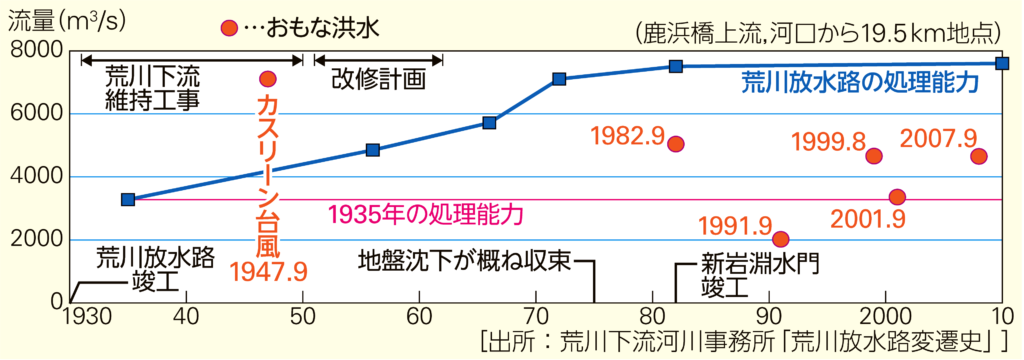

上の図のように荒川放水路は計画的に作られた。しかし、高度経済成長期(1960年代)によって、地下水の組み上げが増え、ゼロメートル地帯が増加した。これによって新たな洪水のリスクが生まれている

都市特有の暑さ

都市では人工物が多く、熱を溜めやすい

排熱量も多い(クーラーの室外機、自動車など)

【対策】

屋上や壁面などの緑化

太陽光を吸収しにくい塗装

雨水などを蓄えて打ち水効果により道路面の温度上昇を抑える

など

災害と都市の生活

都市は仕事場と居住地の両方の側面がある

仕事場 … 都市の中心部にあることが多い、オフィスビルなどの高層ビル群

居住地 … 都市郊外の住宅地、都心から少し離れたところのタワーマンションなど

そこで、都市だから起こりうる災害がある

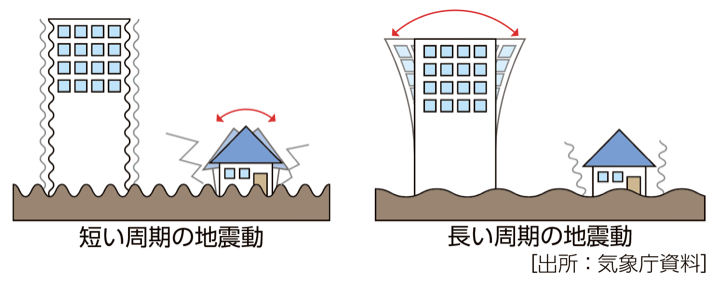

・ 地震に対する弱さ

高層の建物、低層の建物でそれぞれ被害が大きくなりやすい地震がある

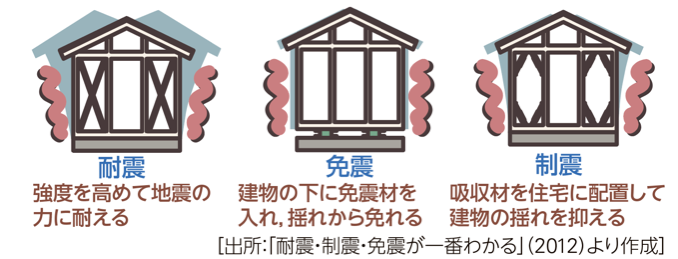

→ 耐震・免震・制震構造の建物の建築が必要

・ 停電に対する弱さ

高層ビルでは、電気が止まると生活が困難になる

・ 高齢化など社会構造に対する弱さ

高齢化が進むと社会的弱者が多くなり、災害に弱い社会になりやすい

コメント