資源・エネルギーの生産

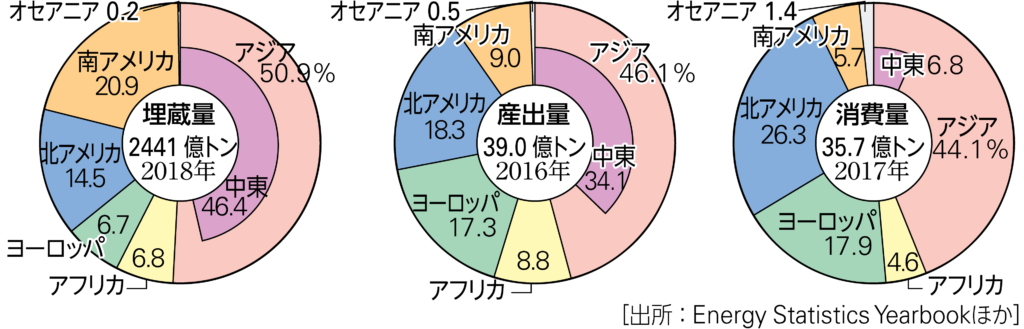

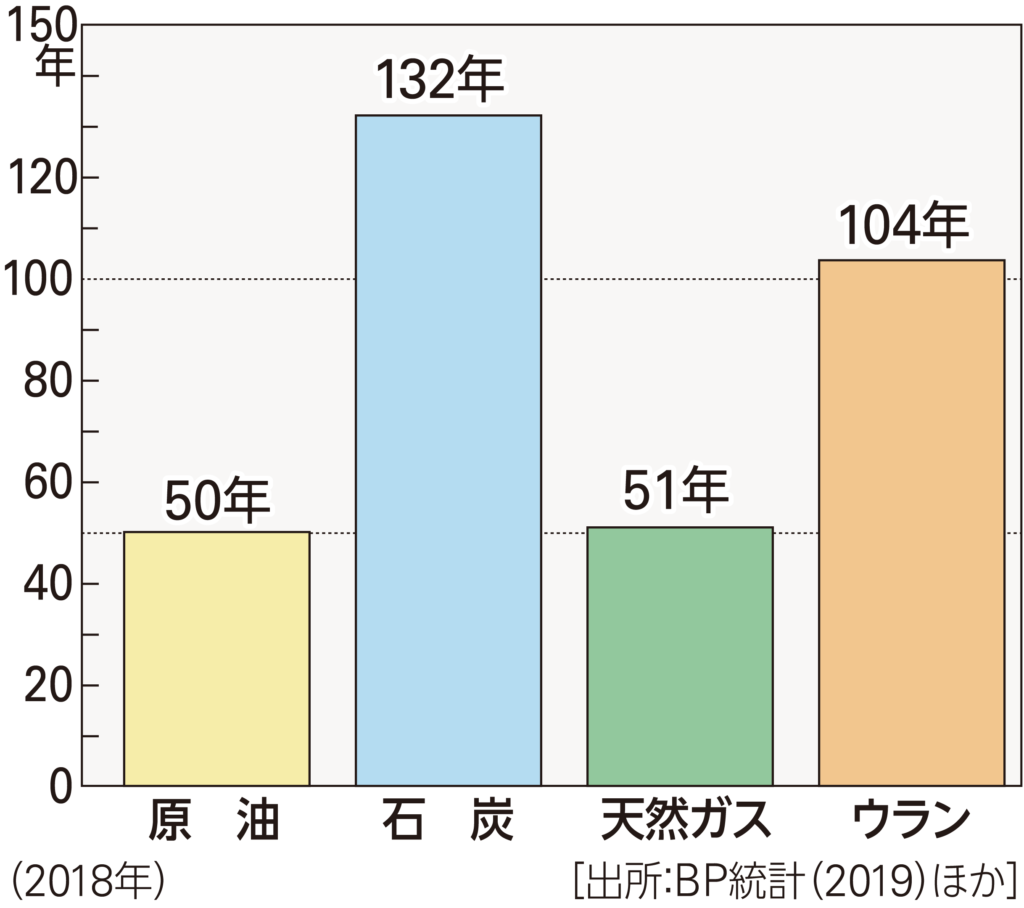

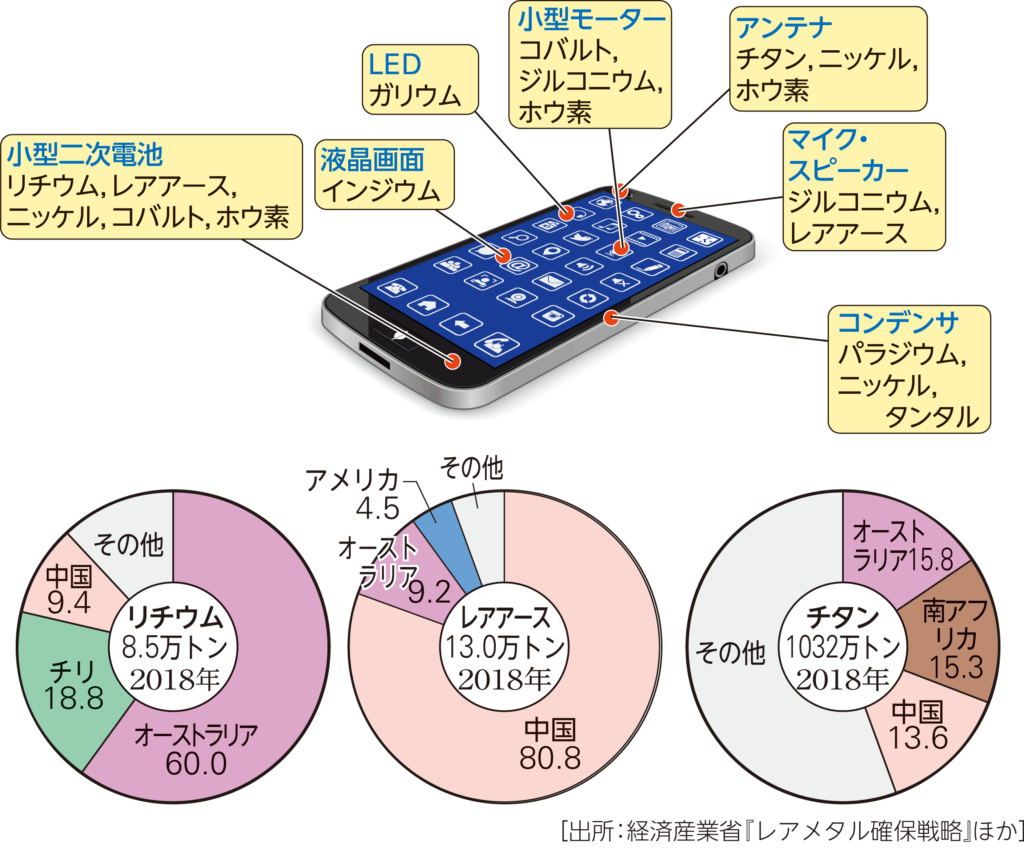

鉱産物・化石燃料は埋蔵量に限りがある、地球上に偏在

さらに、技術的に採ることができるか、採るためのコストに見合うかが問題になる

文明の発達に従って、人類はより多くの資源・エネルギーを必要とするようになった

→ エネルギーを獲得できるかによってその国が発展できるかが決まる

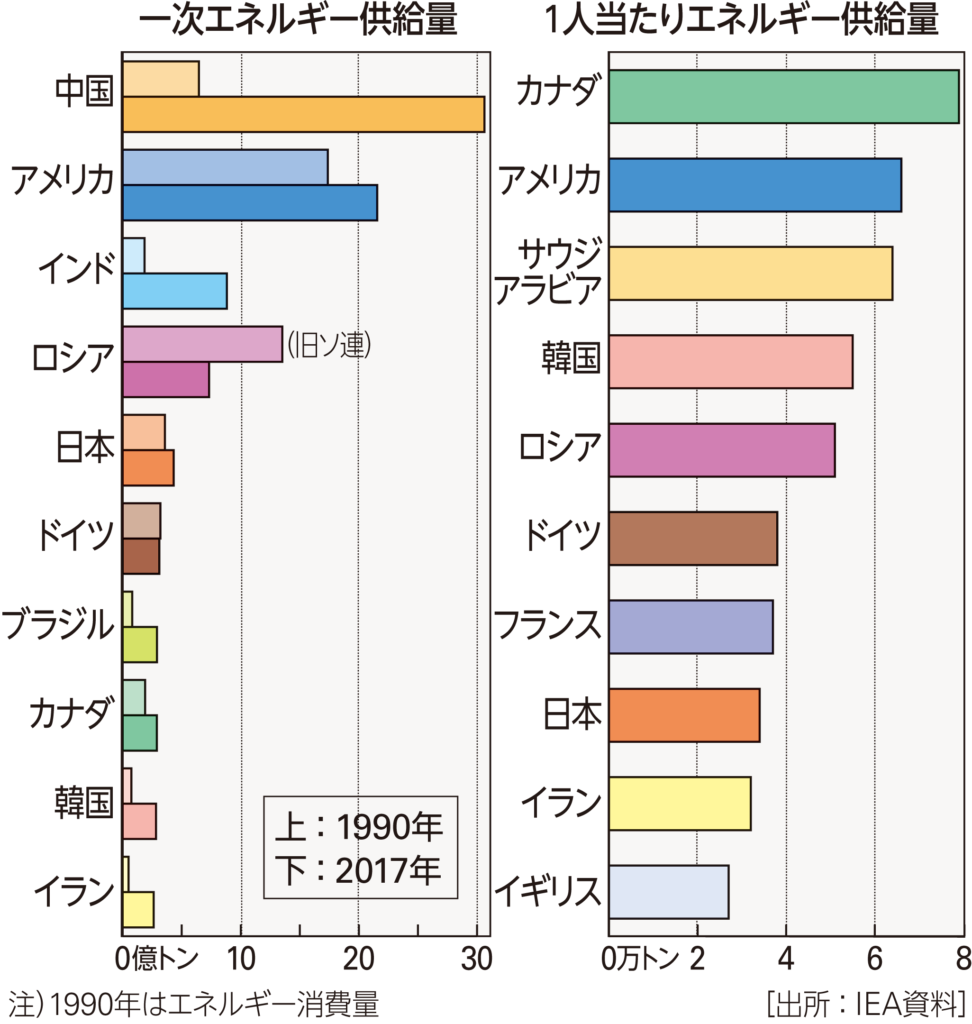

資源・エネルギーの消費

(1 )… 自然界に存在するそのままのエネルギー、石炭・石油など

左のグラフを見て、どのような国で多くなるのか考えてみよう

・ 中国はなぜ大きく違うのでしょうか?

・ サウジアラビアはなぜ大きく違うのでしょうか?

・ インドはなぜ急激に供給量が伸びているのでしょうか?

資源をめぐる対立

その背景には蒸気機関の改良があった … (4 )をエネルギーとして使用

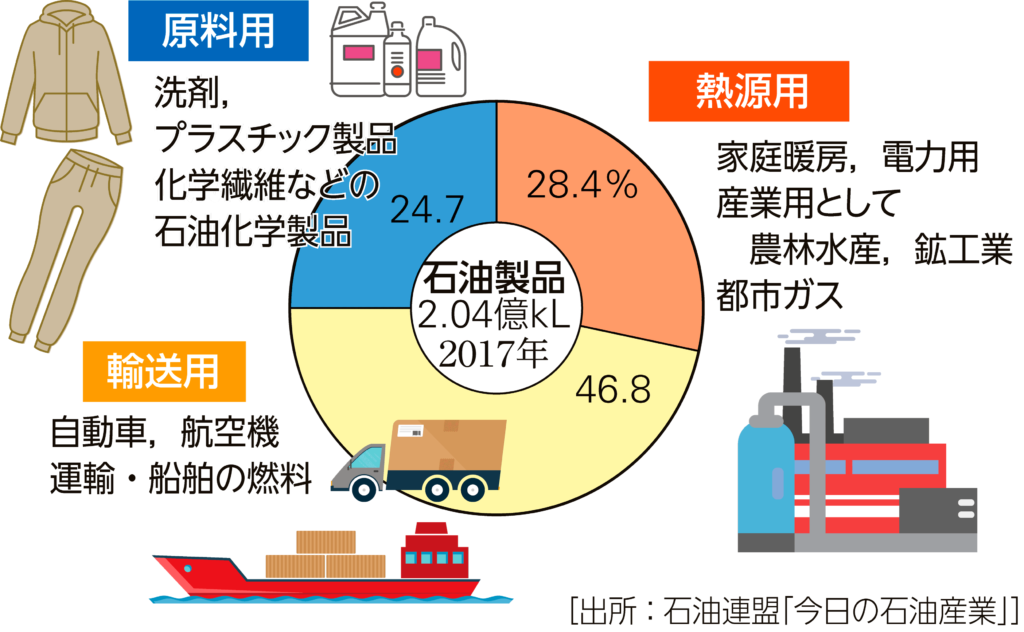

20世紀 第二次産業革命 … (5 )の使用が中心となる、重化学工業化

1960年代 エネルギー革命 … 主なエネルギーが(4 )から(6 )へ

以上の流れの中で先進国は化石燃料への依存を高めた

→ 資源を確保しようとする各国は対立を深める

- 資源を自国の発展に利用しようとする動き

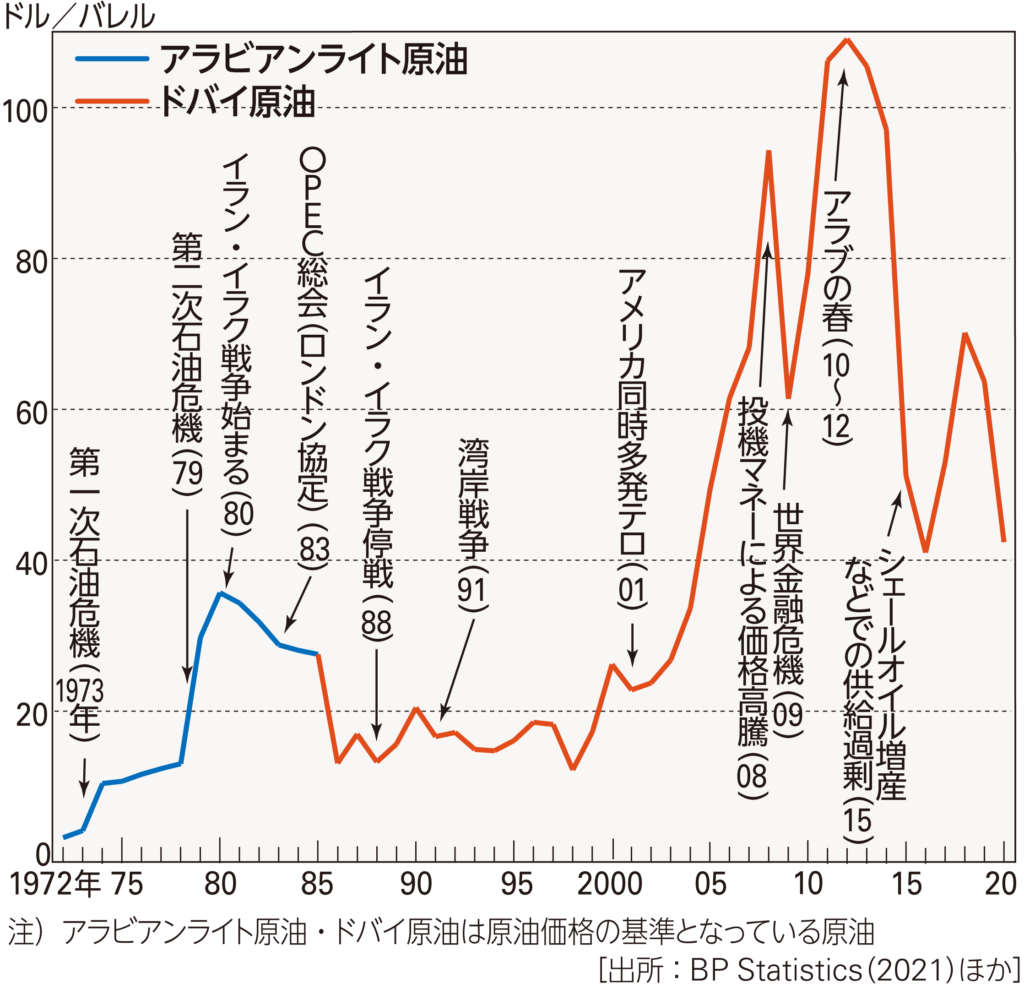

1970年代 二度にわたる(8 )が発生 → 石油価格の高騰、経済の混乱

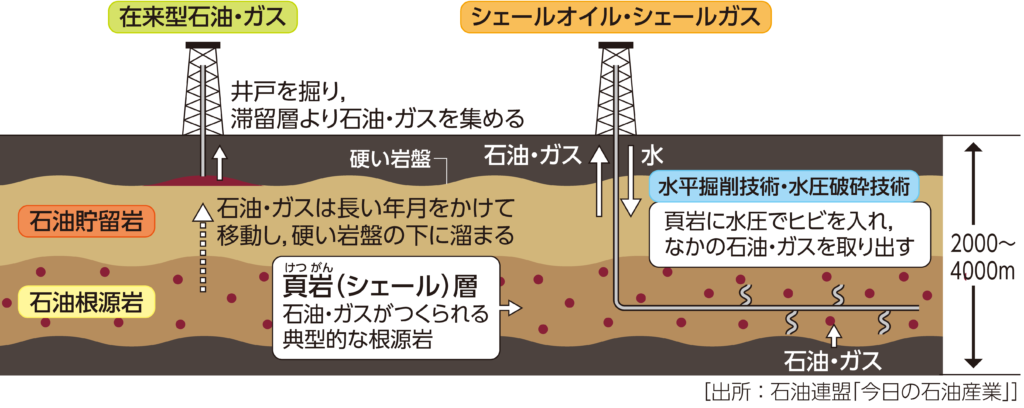

石油の備蓄が始まる、代替エネルギーの開発が始まる

2000年代

ウクライナ危機

ロシアがウクライナに侵攻。ロシアに対する制裁を行う諸国にロシアは資源を武器に対抗

世界でエネルギー価格が上昇

コメント