自助・共助・公助

防災のためにはそれぞれの役割がある

そのためにできることは何?

そのためにできることは何?

そのためにやっていることは何?

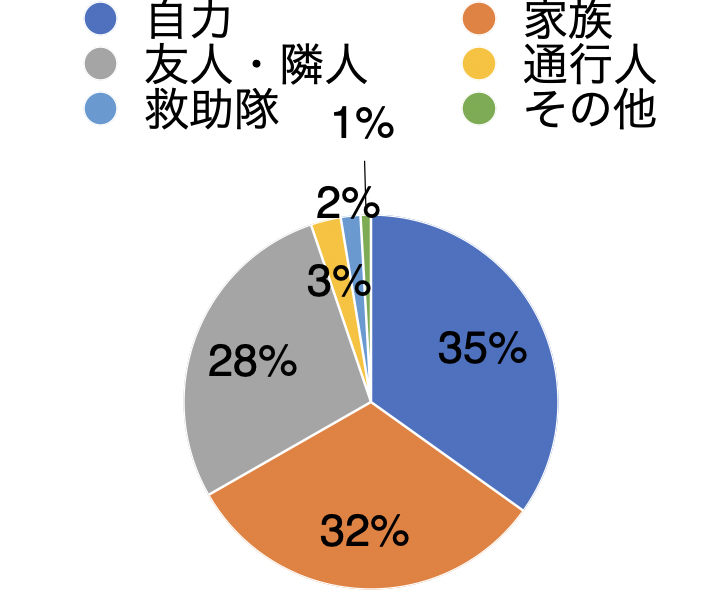

公助は災害発生時にうまく機能しないことがある

例)阪神淡路大震災の時に、生き埋めや閉じ込められた人は誰に救助されましたか?

「釜石の出来事」について

釜石市は、昭和三陸地震(昭和8年)やチリ地震(昭和35年)等の津波で大きな被害を受けた経験があった。

そのため、同市では、「津波てんでんこ」(「てんでんこ」とは各自の意味。海岸で大きな揺れを感じたときは、肉親にもかまわず、各自一刻も早く高台に避難し、津波から自分の命を守れという意味である。)とよばれる自分の命を守ることの重要性や津波の恐ろしさを伝える防災教育を実施してきたほか、「想定を信じるな」、「最善を尽くせ」、「率先避難者たれ」という「津波避難の3原則」を強く訴えてきた。

こうした教えによって、例えば、全校児童の9割以上が下校していた釜石小学校では、児童全員が無事に避難することができた。さらに、児童の中には、自宅にいた祖母を介助しながら避難を行ったり、津波の勢いの強さを見て、避難してきたまわりの人々とともに、指定避難所よりもさらに高台へ避難したりする例がみられた。

このように、積み重ねられてきた防災教育が実を結び、「津波避難の3原則」がいかされ、釜石市の小中学生のほとんどが津波から避難をして助かることができた(ただし、下校後等で学校にいなかった小中学生5人が犠牲となり、また、学校事務職員1人が行方不明のままである。)。また、このような小中学生の行動の影響を受けて、地域コミュニティの人々の中にも一緒に避難をして助かる人がみられた。

被災地における共助について

内閣府は、平成26年2月~4月に東日本大震災の被災地において共助による支援活動に関するヒアリング調査を実施した。

【調査概要】

<1>調査名 東日本大震災における共助による支援活動に関するヒアリング調査

<2>調査方法 ヒアリング調査

<3>調査対象者 18名(仙台市、大船渡市、気仙沼市で被災経験のある30~80代の男女)

<4>実施期間 平成26年2月~4月

同調査では、被災地や被災者ごとに状況は異なるものの、市町村や自衛隊等による公助のほか、地域コミュニティにおける助け合いによる共助が、被災者の生活の維持に特に大きな役割を果たしていることがわかった。

そして、ヒアリングの中では、「<1>共助によって倒壊した自宅から救出された事例」、「<2>共助によって助け合って避難を行った事例」、「<3>共助によって助け合って避難所の運営を行った事例」、「<4>共助によって隣近所の住民が助け合って在宅避難を行った事例」等がみられた。

<1>共助によって倒壊した自宅から救出された事例

大船渡市のAさん(60代女性)は、海岸で仕事中に津波を目視し、高台にあった自宅の2階に避難した。しかし、津波によって自宅が100m近く流され、倒壊した自宅に閉じ込められた。たまたま、自宅が流れ着いた場所が、地域コミュニティの住民が集まっている場所だったため、多くの住民が2時間以上救出活動に参加してくれて、なんとか救出されることができた。

<2>共助によって助け合って避難を行った事例

大船渡市のBさん(60代女性)の場合は、発災時に自宅にいたが、地域コミュニティの住民が津波を目視し、放送等が聞こえない中で、大声でコミュニティの仲間に警告してくれた。それがきっかけとなって近隣の住民が協力しあって避難をすることができた。

<3>共助によって助け合って避難所の運営を行った事例

気仙沼市のCさん(60代男性)は、発災時に自宅にいたが、携帯しているラジオで津波がくることを知って、家族で近隣の避難所に避難した。そこでは、自らリーダーとなって地域コミュニティの被災者たちの調整を行い、被災者をまとめて皆で掃除、消毒等を積極的に行う等助け合って避難所の運営を行った。

<4>共助によって隣近所の住民が助け合って在宅避難を行った事例

仙台市のDさん(30代女性)は、発災時は子供を連れて外出中であったが、発災後は在宅避難を行った。そして、町内会の役員による見回り・情報伝達・物資の支給、隣近所からの物資の支援等を受け、マンションでの在宅避難を継続することができた。

(二つとも内閣府HP みんなで減災 より)

災害対策と復旧・復興

減災も、自助・公助・共助に分けることができる

復旧・復興も自助・共助・公助に分けることができる。

共助について考えてみましょう

あなたが住んでいる状況を前提にしてください。地震が発生し、10分で前例のないほどの津波があなたの住んでいる地域にやってきます。あなたは隣の家のお年寄りに逃げるよう声をかけますか?

Yes ・ No

あなたは避難所に逃げてきました。しばらくの間避難所生活です。あなたは若くて、優しくて、力持ちなので避難所のみんなから頼りにされるようになりました。しかし、もうすぐ期末テストがあり、地理の勉強をしなくてはなりません。あなたは手伝いを断って勉強時間を確保しますか?

Yes ・ No

新潟県上越市にある谷浜駅を15時32分発のえちごトキめき鉄道日本海ひすいライン糸魚川行きにのり、梶屋敷駅で下車、歩いて移動し、写真を撮って17時14分発の直江津行きに乗って関東へ戻る予定だった。

16時3分梶屋敷駅で下車、駅舎を出たところでスマートフォンにて石川で震度5があったことを知った。(これは余震だった。)国道8号を300メートル進んだところでスマートフォンが緊急地震速報を受信。周りを見渡すと両側が住宅ですぐに避難できるところはなく、右手には家の間から海が見えており、津波と住宅崩壊を考えたものの山側にも道はなく、何もわからぬまま糸魚川市街地の方へ走った。(背後が海岸線ということは把握していたため)

走って1分たたないうちに本震到達。歩くことはできるが横に大きく揺れたため方向感覚を失い、自分がどちらを向いてるのかわからなくなる。たてるくらいになった。地面からミシミシピキっという音がした。

安全なところへと考えていたが、家から出てきた地元の人に呼び止められた。 本震が収まった後、その方が家に入れてくれ、揺れが落ち着くまで待機してて良いと言ってくださったので、お言葉に甘えて待機しようとするとすぐにサイレンがなり、糸魚川市から避難指示が出た。この時点では気象庁からはまだ注意報とのことだった。

車に乗せてもらい、国道8号にある海が見える高台の駐車場に着いた。ここで一時的に避難することになった。 移動中に津波警報が発令され車は山へ山へと渋滞が起きていた。繰り返し逃げろ逃げろと繰り返されており避難が続いた。避難場所となった駐車場は指定はされていないものの集合場所になっていた。現地には糸魚川市消防団と新潟県警がいて待機できるよう、交通整理をしていた。 駐車場付近は駐車したい人、市街地経由で白馬方面へ逃げる人、直江津方面に逃げる人がおりそれに対して市、消防は的確な指示を出せておらず、情報系統は大混乱していた。

地震発生から30分ほどではあるが、すでに海は荒れ一面白く、波は白くなっていた。気象庁はまもなく到達と予報されている津波がすでに到達していると市の防災放送からわかり、しばらく待機と消防団が指示を出した。同時に糸魚川市フォッサマグナミュージアムからは市から自宅待機の指示が、糸魚川消防からは避難所への移動が指示されたことがわかった。

その後すぐに展望台から津波を視認。17時15分ごろであった。砂浜で止まる程度ではあった。展望台は撤収指示がでた頃で、消防団と警察により急遽取り消され、市からも再度避難の指示が出た。この頃には隣接する、富山県からの避難が始まり国道8号は流れが悪くなってきて いた。1キロ20分程度かかるとのことだった。

17時30分ごろえちごトキめき鉄道、あいの風とやま鉄道が1日中の運転再開を断念、 新幹線も長野から先が絶望的になり、今日関東入りすることが絶望的になった。ホテルなども検討したものの駅近辺では空きがなく、避難する時に車に乗せていただいた家族に一晩お世話になることになった。 18時ごろ自宅撤収となり自宅待機となる。19時ごろ震度4の余震があった。再び展望台へ向かい待機することになる。その後特に進展はなく、1時間ほどで撤収する。その後避難できるにして 就寝ということになった

1月2日 朝起きると警報は解除されていた。一度駅に行って直に確認しようということになり糸魚川駅へ。朝、駅員に確認すると午前中は絶対に動かない、今日再開するかは五分五分と言われた。えちごトキめき鉄道もほぼ同じ解答で、今日動く保証がないと言われる。頚城交通の都市間バスも 全線運休。交通網は全滅と言っていいものだった。

糸魚川駅の市役所の人から海保と自衛隊が使うから小松と新潟は早く復旧するかもしれないから、新潟空港を目指すといいという助言を受け、周辺の都市である、新潟市ないし長野市を目指す方針となり夕方までに状況が変わらなけ れば、車でも移動するということになり、とりあえずできることがないため、午前中は駅伝を見ることになった。糸魚川出身の選手が3区で走るということで、盛り上がっていた。(なおインフルエンザ罹患のため欠場)

駅伝スタート時点で北越急行線がくびきの駅から六日町まで復旧し望みが出てきた。海ぞいの信越本線、山沿いの北しなの線、上越北線、その両方がある北陸新幹線が絶望的であるため新潟市かくびきの駅を目指す用意をしながら駅伝を見た。(人生で初めて往路全部見た)駅伝スタート直後に12時ごろに富山ー金沢の新幹線が復旧する見込みだと発表された。同時に長野ー富山は 午後以降と発表され若干今日帰れないと思った。

駅伝が箱根に入った頃、15時ごろ全線で再開するとの発表があった。14時過ぎ糸魚川駅に行くと新幹線改札には長蛇の列ができていた。14時50分ごろホームに上がると、各乗り場に5人程度並んでいた。15時を過ぎて最初のかがやき、はくたかから順次ダイヤ通りに再開すると案内があった。その前に14時台に走る予定であったはくたかが臨時で富山始発で運転することだったので、ホーム上の人はそれに乗るために並んでいた。

15時40分はくたかに乗車。満席で立つスペースすらないほどの混み具合でギリギリ乗ることができた。上越妙高を出たところで震度5の地震。停電があり空調が止まり、体調不良の乗客が多発したが、無事首都圏へ。

その後高崎から在来線のグリーン車で悠々と帰りました。

貴重な経験談をありがとうございます。

この経験談の中で「自助」「共助」「公助」にあたるものは何か考えてみましょう。また、災害にあったときに、自助・共助・公助はどのタイミングで、何のために行うのかを考えてみましょう。

コメント