変化に富んだ地形

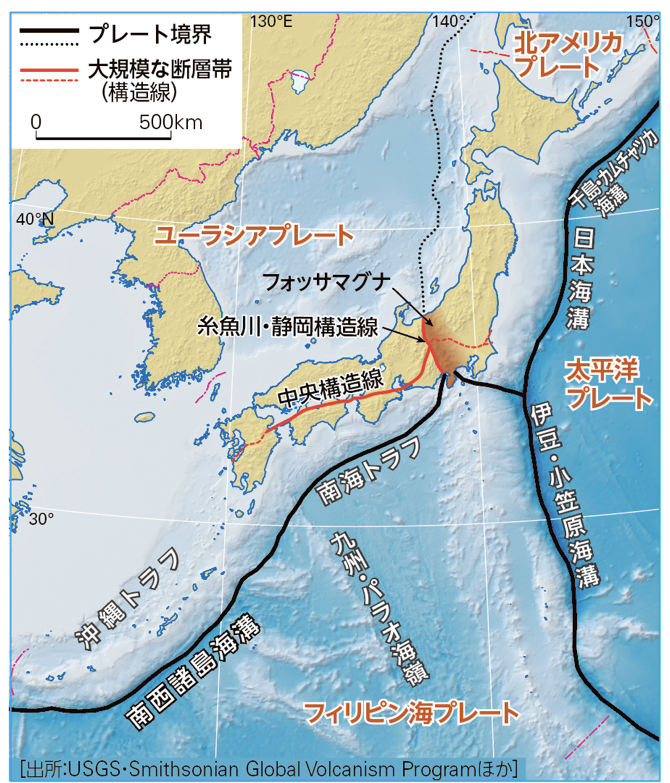

変動帯に位置する日本列島

日本列島の周辺はたくさんのプレートがある

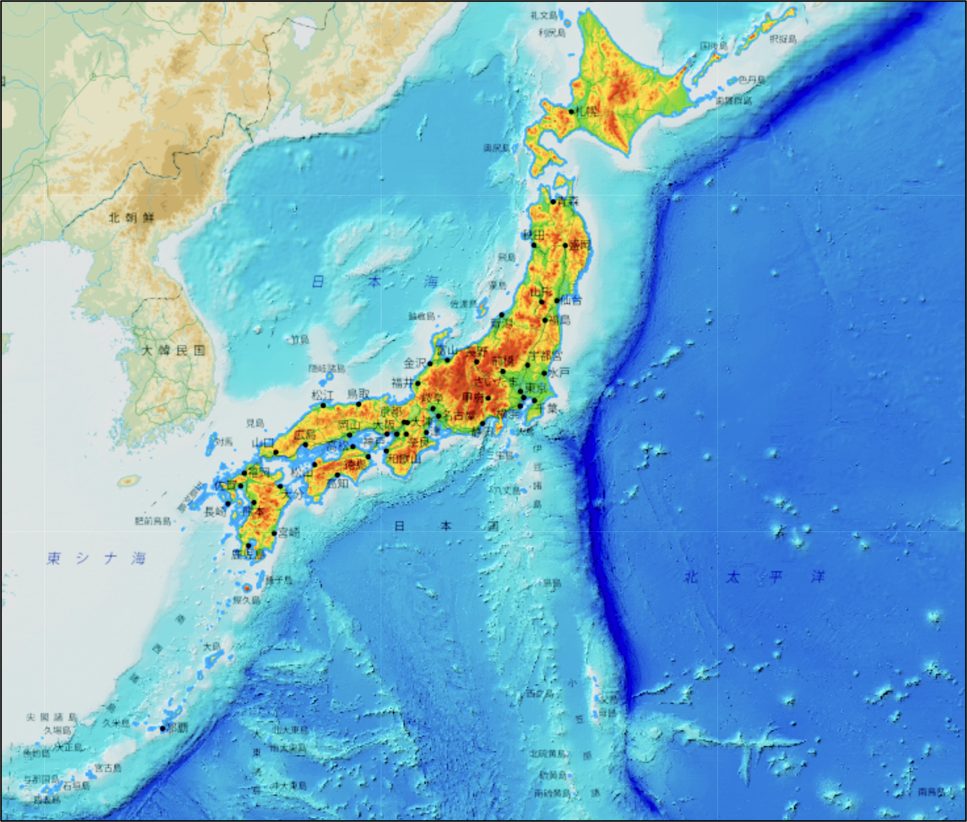

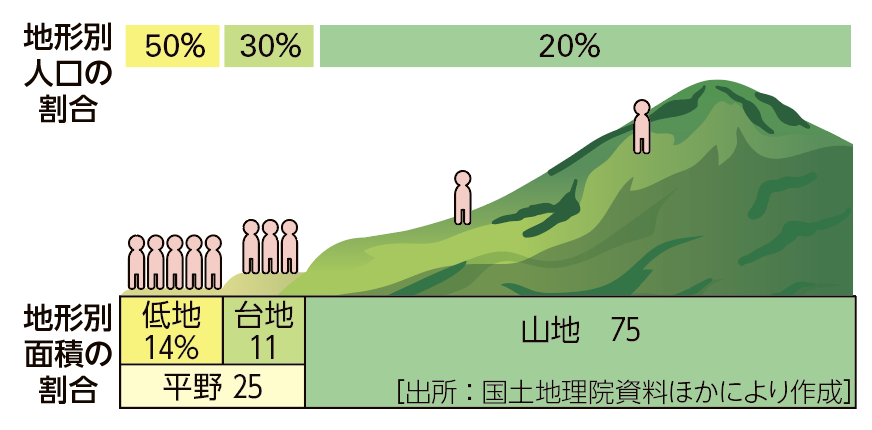

日本列島の地形

日本の陸地の4分の3は山地・丘陵 = 平地は4分の3しかない

日本列島には大きく2つの断層(構造線)がある

- 西日本の内帯、②西日本の外帯、③東日本 の3つに分かれる

- 西日本の内帯 は低くてなだらかな山地が広がる

- 西日本の外帯 は高くて険しい山地が広がる

- 東日本 は火山活動がさかんで平野や盆地が連なっている

東日本と西日本の境目が(5 )(大地溝帯)= 糸魚川~静岡の構造線

河川と海岸

河川は長さが短くて流れが急 … 「これは川ではない、滝だ」By デレーケ

海岸は岩石海岸・砂浜海岸・リアス海岸など多様な海岸

| 地方 | 最高峰 | 標高 | 都道府県 |

| 北海道地方 | 大雪山 | 2291m | 北海道 |

| 東北地方 | 燧ヶ岳 | 2356m | 福島県 |

| 関東地方 | 白根山 | 2578m | 栃木県 |

| 中部地方 | 富士山 | 3776m | |

| 近畿地方 | 八経ヶ岳 | 1915m | 奈良県 |

| 中国地方 | 大山 | 1729m | 鳥取県 |

| 四国地方 | 石鎚山 | 1982m | 愛媛県 |

| 九州地方 | 宮之浦岳 | 1936m | 鹿児島県 |

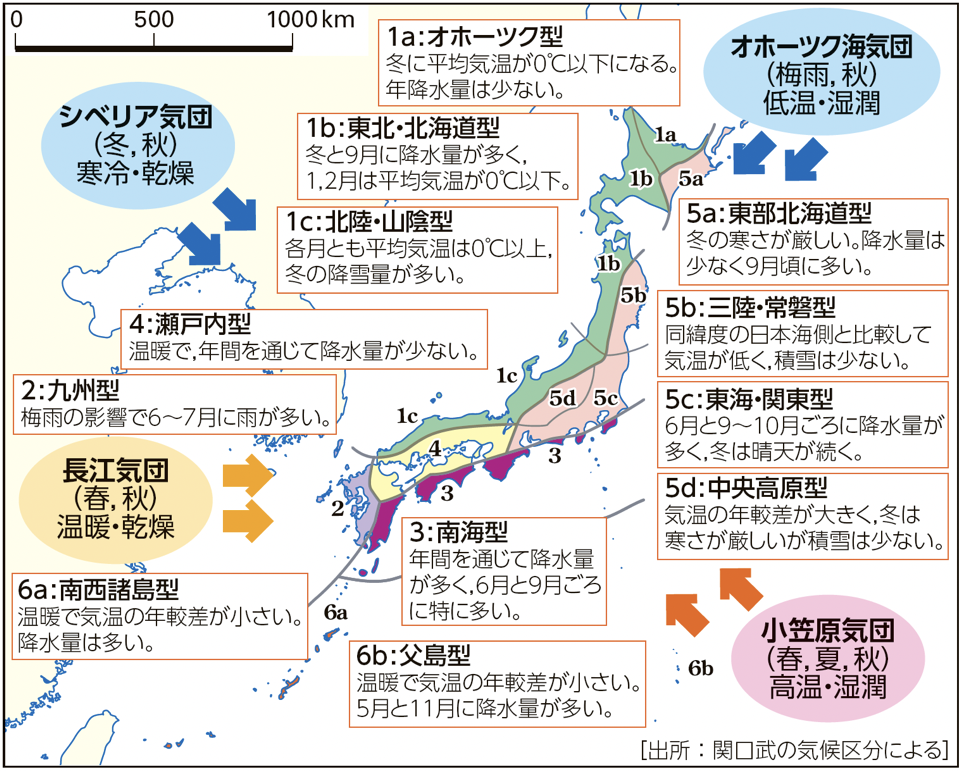

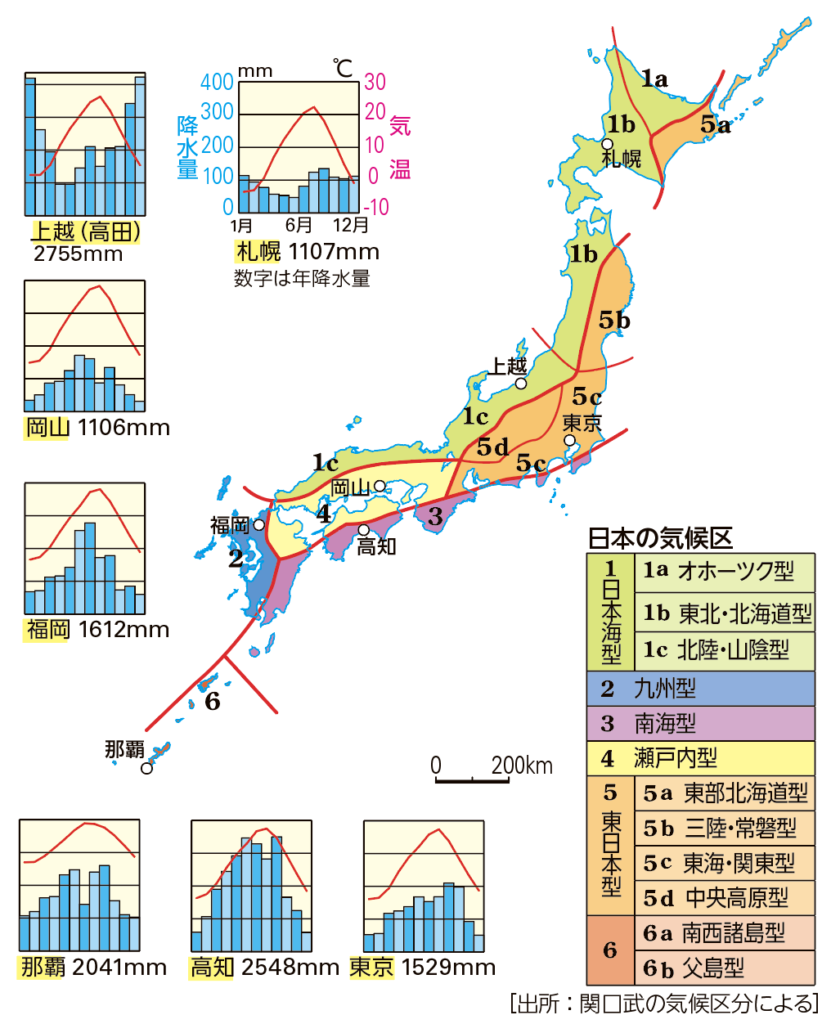

変化に富んだ気候

日本列島は南北に長い → 変化に富んだ気候が見られる

日本列島は大陸の東岸にある

- 大陸の西岸は比較的穏やかな気候になりやすい

→ 気温の変化・降水の変化をもたらす

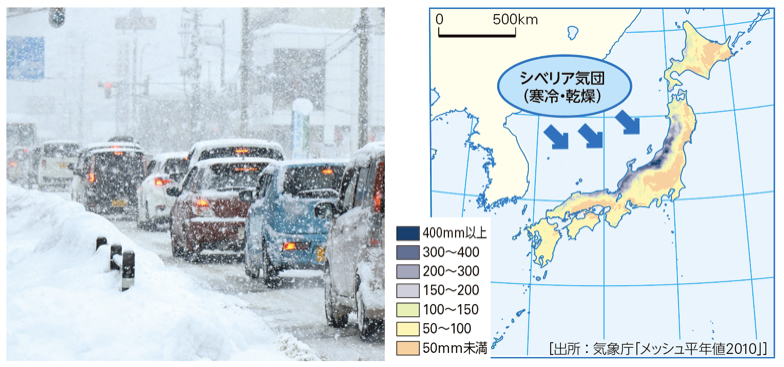

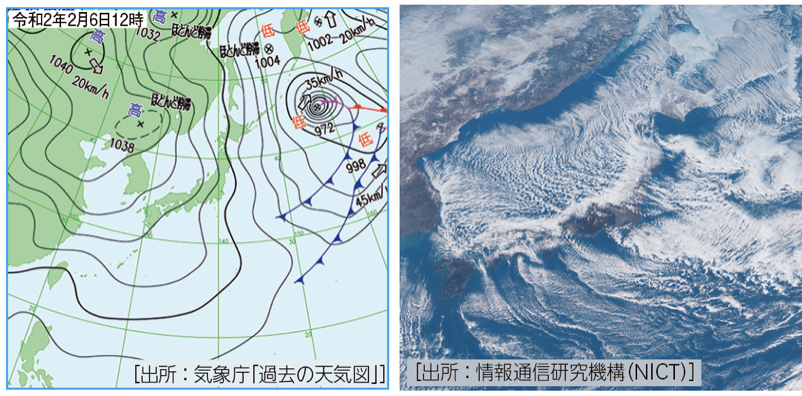

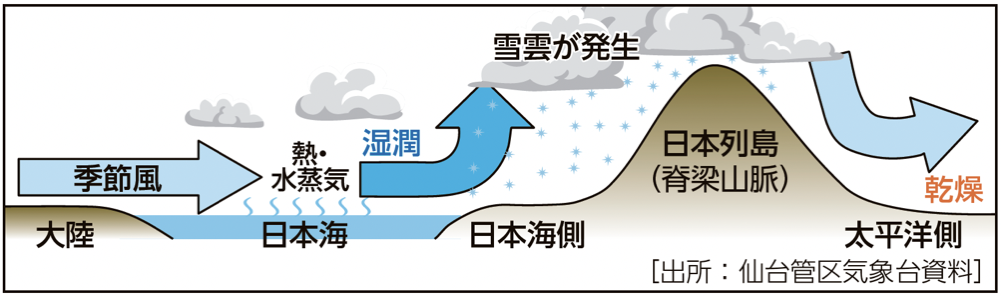

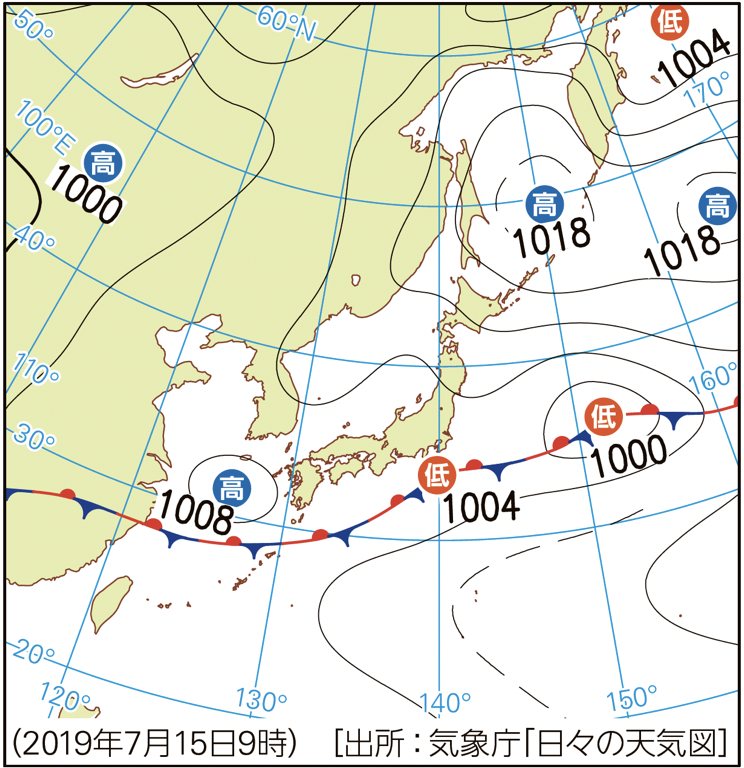

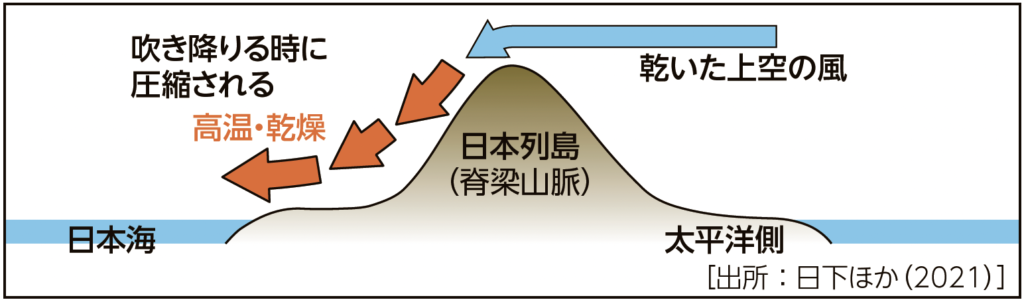

冬

日本海側で豪雪

春

3月頃にシベリア気団が弱くなり始める

長江気団(揚子江気団)が高気圧をもたらす、太平洋側でも降雪

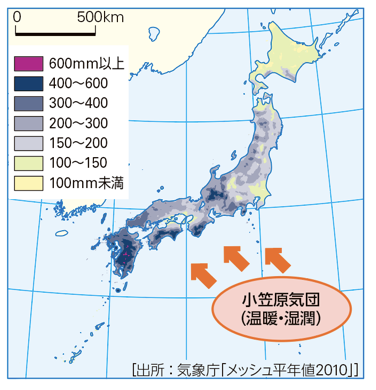

夏

7月には小笠原気団が日本列島を覆い、盛夏となる

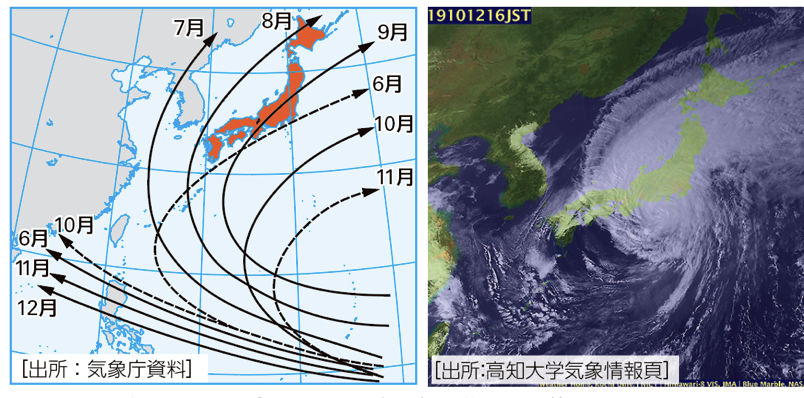

夕立による雨、台風による暴風や大雨が日本を襲う

秋

大陸のシベリア気団が強くなり始める

これに台風が加わり、東日本にも大雨をもたらす

11月になると、シベリア気団が完全に優勢となり、寒い季節となる

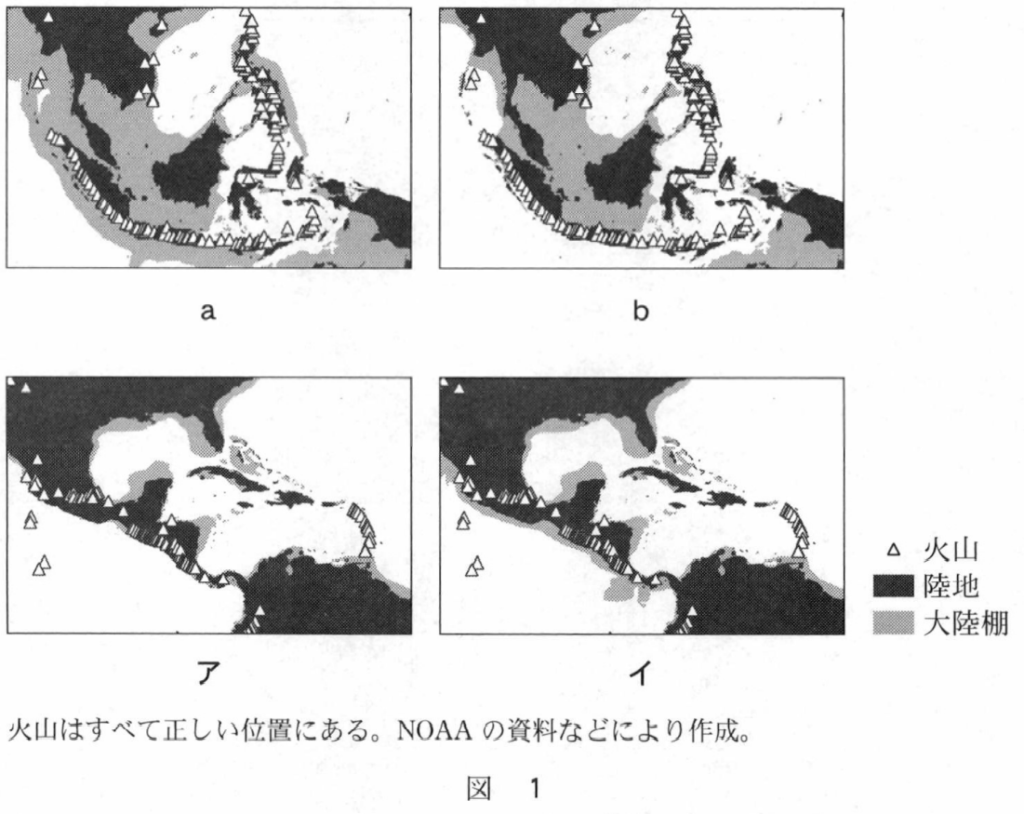

大陸棚は大陸プレートの縁辺部に広がる。次の図1中のaとbのいずれかは東南アジア周辺、また、アとイのいずれかは中央アメリカ周辺の大陸棚の分布を示したものである。東南アジア周辺部と中央アメリカ周辺の大陸棚を正しく示したものを選びなさい。(2022年 共通試験 第1問 問1 改)

コメント