2023年

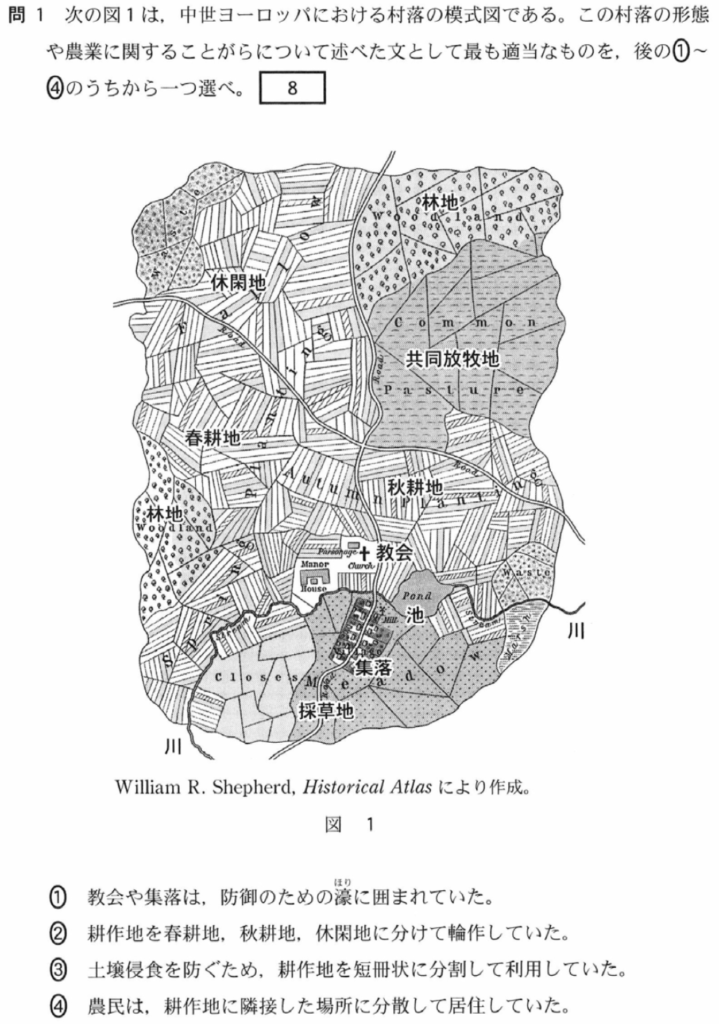

問1

解答と解説

① 濠に囲まれていたのは城郭(囲郭都市)。この図中にも濠はない。

② これが正解。図中にも春耕地、秋耕地、休閑地が見られる。

③ 耕作地が短冊状になっているのは鉄製有輪棃を牛馬に引かせた時に方向転換が難しいから。

④ 図中にも集落が見られる。よって正しくない。

正解は②

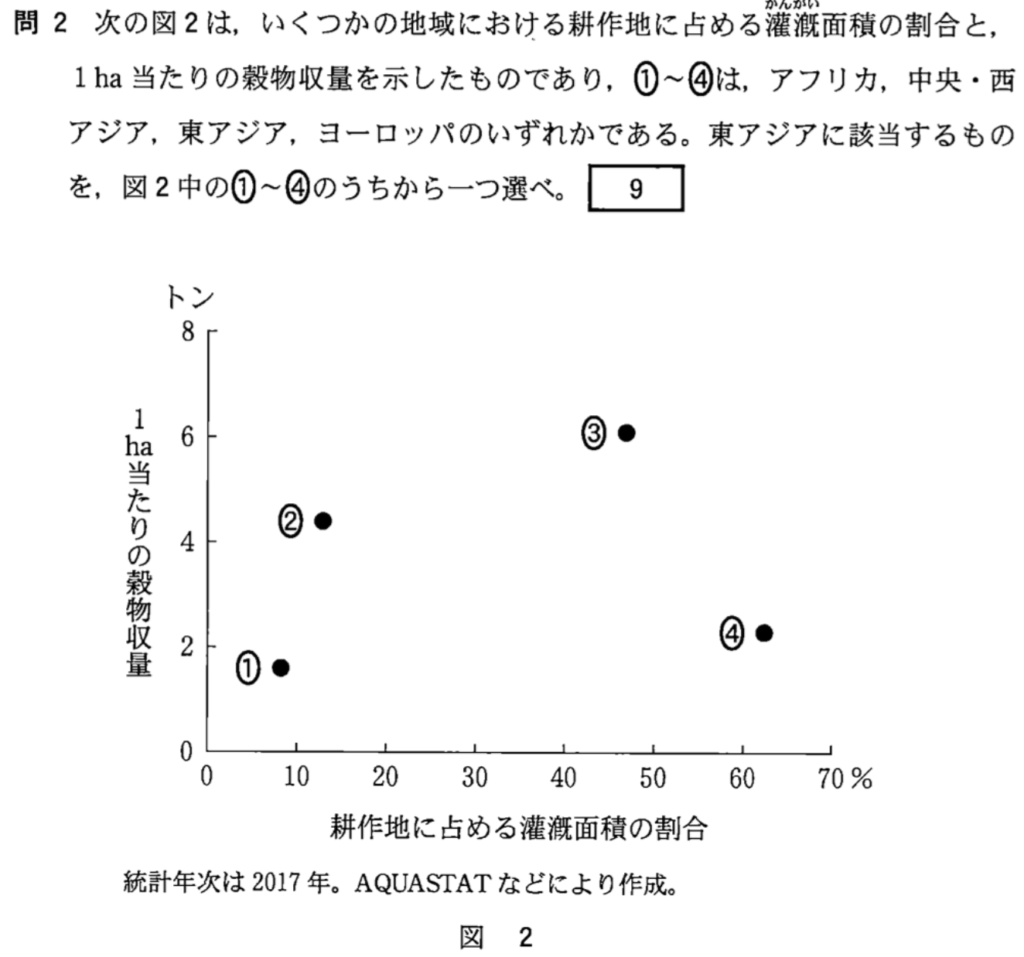

問2

灌漑とは、農業のために水を引くこと。

あとは、各地域の農業の特色(どんな作物を作っているかなど)を考える。

灌漑を行うには大規模な工事が必要である。もちろん、資金もかかる。

また、灌漑をした結果作る作物も水がたくさん必要なものになる。

図2では①と②が灌漑があまり行われていない地域、③と④が行われている地域になる。

以上のことを踏まえると、①はアフリカになる。

資金も不足しているので灌漑が行われず、1ヘクタールあたりの収量も非常に少ない。

②はヨーロッパである。

ヨーロッパは資金は豊富だが、作っているものが小麦中心であまり灌漑は必要ない。

1ヘクタールあたりの収量は非常に大きい。

③が東アジアである。

東アジアは稲作中心で灌漑は絶対に必要である。

また、集約的農業が行われていて、1ヘクタールあたりの収量は非常に大きい。

残る④が中央・西アジア。

乾燥地帯なので灌漑と結びつかないかもしれないが、乾燥地帯だからこそ灌漑が必要である。

カナートによる灌漑といえばわかると思う。

ただし、1ヘクタールあたりの収量は小さい。

正解は③

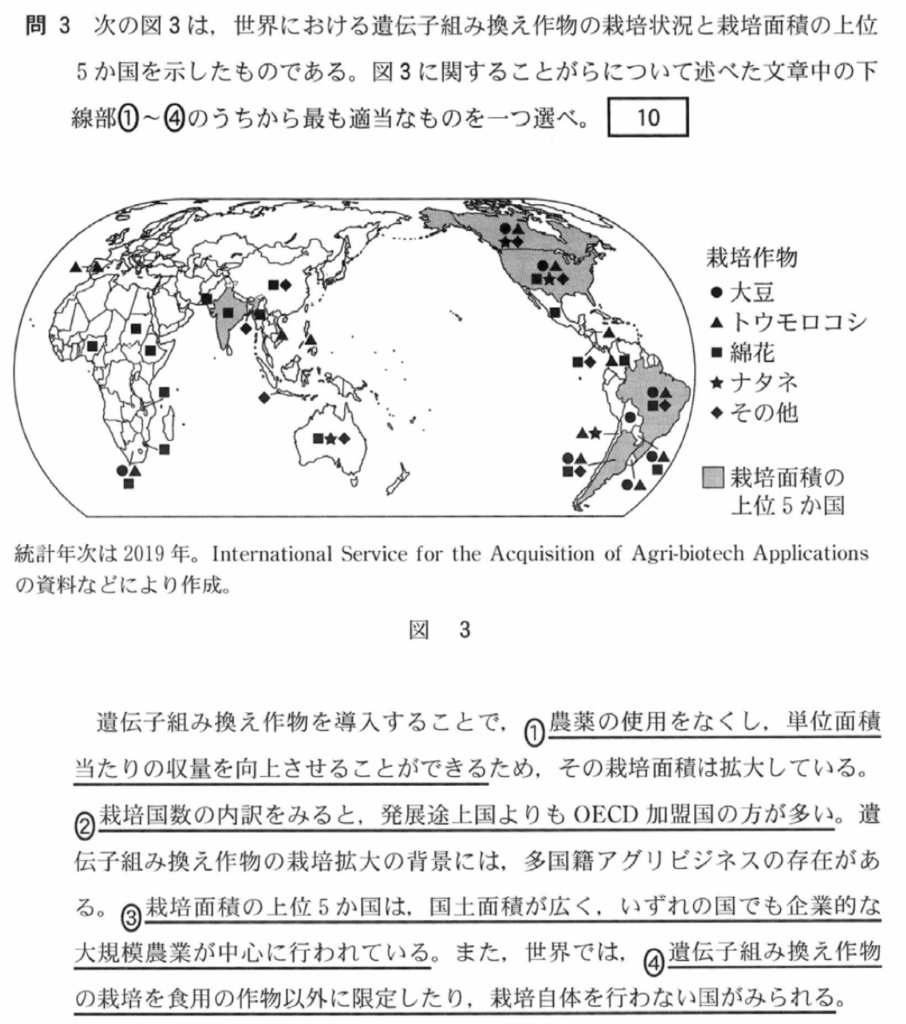

問3

解答と解説

知識が必要な問題。

① 間違い。遺伝子組み換え作物でも農薬は必要。

② 間違い。上の図を見ても、発展途上国の方が多い。遺伝子組み換え作物を栽培しているOECD加盟国はアメリカ、カナダ、コスタリカ、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、メキシコ、スペイン、ポルトガル。あとは多くの発展途上国に広がっている。

③ 間違い。インドは家族的な集約的農業がさかん。

④ 正しい。遺伝子組み換え作物は非食用に限って導入している国はいくつかある。インド(綿花)やスペイン(肥料用とうもろこし)などが有名。日本は観賞用植物に限って認められている。輸入は認められているが、使用した場合の表示義務がある。

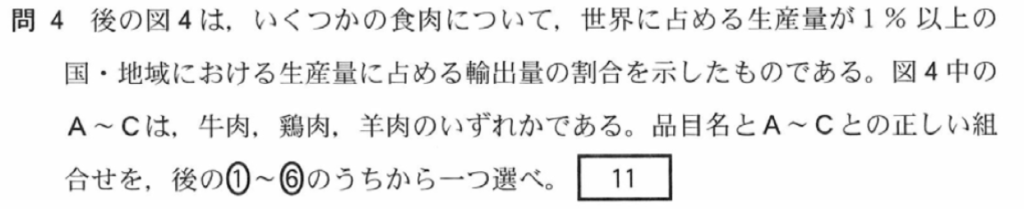

問4

解答と解説

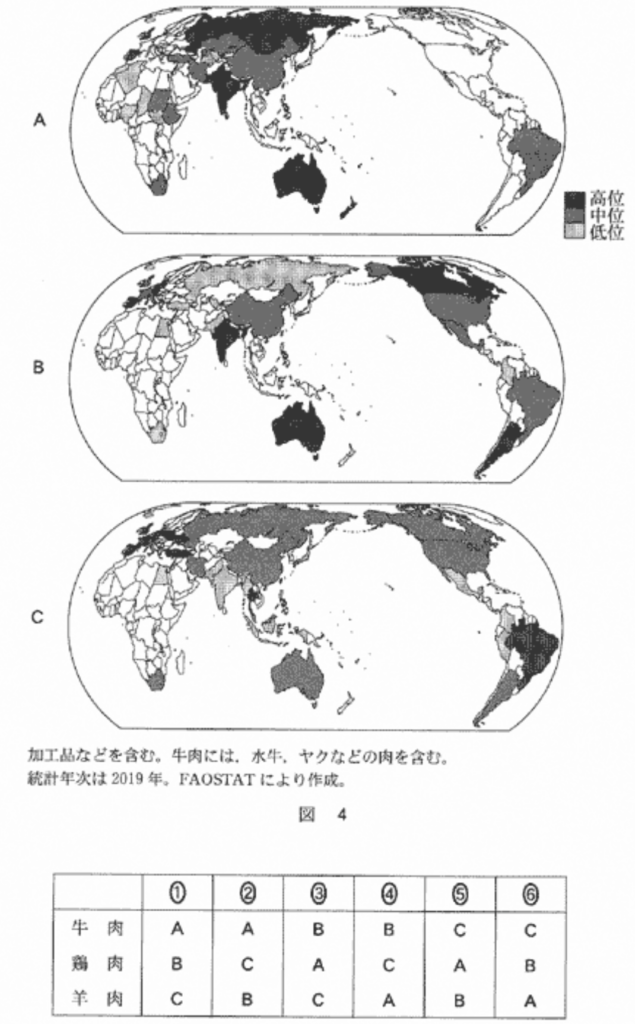

3つの図をよく見比べて、特徴的なところを探し出すことが必要。

まず、A。北米が低位にある。また、西アジア〜アフリカに色がついているのが目立つ。

ここから、羊肉だとわかる。

羊は耐乾性の家畜であるので、西アジア〜アフリカの乾燥地帯で生産しているのはわかりやすい。

北米も羊より牛・豚の方が多いはずである。

次にBとC。

Bはインド・オーストラリアが高位でブラジルが中位。

Cはインド・オーストラリアが中位でブラジルが高位。

ブラジルで有名なのは鶏肉。これでCが鶏肉と判断して良いと思う。

インドで牛肉と言われると「?」かもしれないが、

インドでは牛は神聖な動物であるが、水牛は牛と区別している。

統計資料で牛と水牛を区別するかどうかは微妙だが、この図の場合注に区別しないと書いてある。

よって、インドは高位になることがわかる。

正解は④

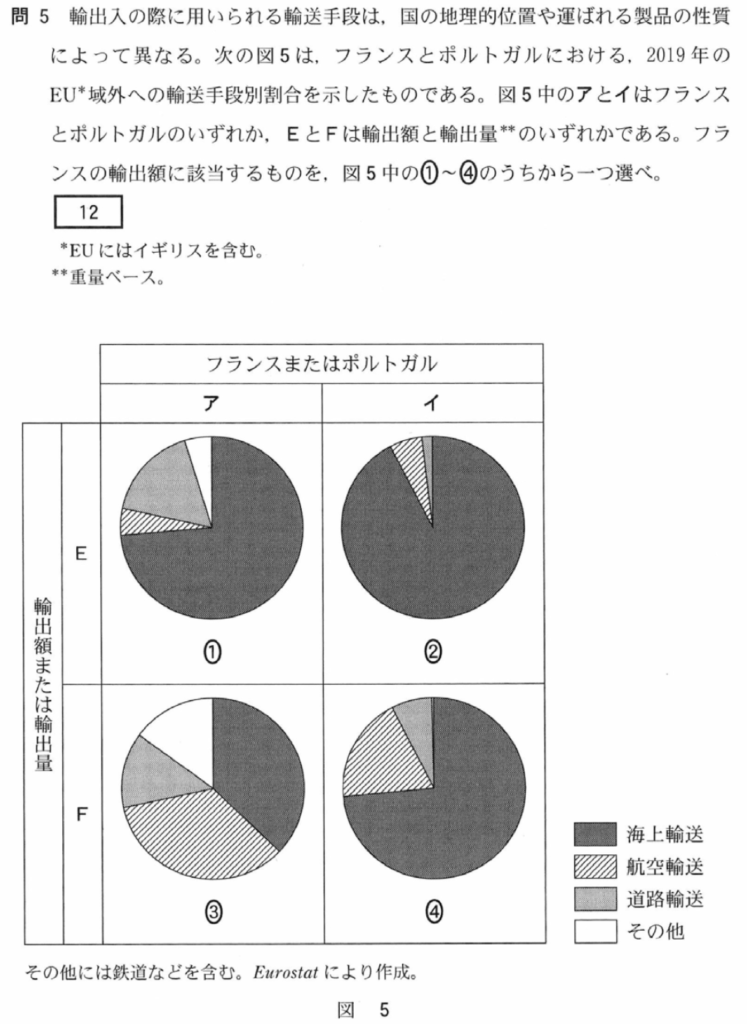

問5

解答と解説

フランスとポルトガルを比べる。フランスは西にスペイン、東にドイツがあり道路輸送による輸出がさかん。一方、ポルトガルは陸路で運べるのはスペインだけ。イベリア半島の先にある海洋国家である。

以上のことを考えると、海上輸送が多いイがポルトガル、アがフランス。

次に、金額と量は輸送手段の特色を考える。

海上輸送(=船舶)は安く大量に運べるのが特色。ということは海上輸送は金額より量が多くなるはず。

すると、Eが量、Fが金額だとわかる。

ちなみに、航空輸送でも同じことを考えられる。ただし、航空輸送は「小さくて軽い割に高価なもの」を輸送する点に注意。

正解は③

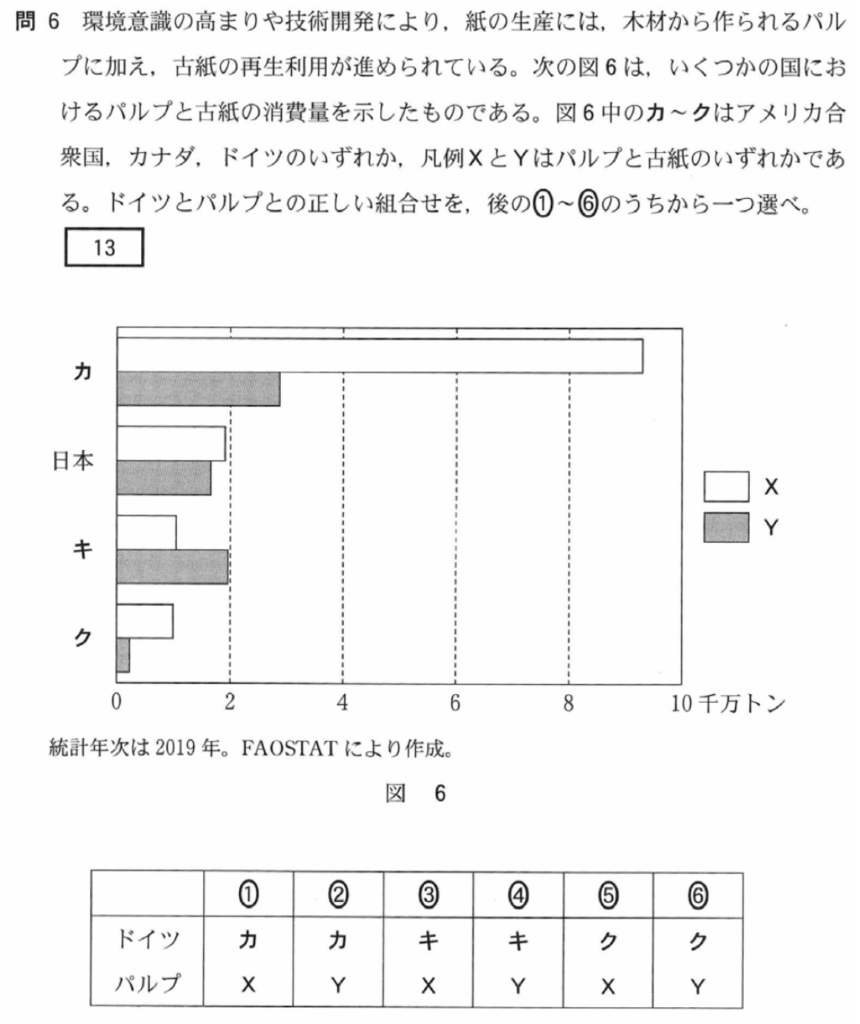

問6

解答と解説

紙の使用量は人口・経済発展度合いに比例する。

そうすると、カがアメリカ、クがカナダ(人口が少ない)となる。よって、ドイツはキ。

アメリカはXが多い(カナダも)、ドイツはYが多い、というところから

ドイツの方が環境問題に敏感であるというイメージからYが古紙でも良いと思う。

アメリカやカナダは針葉樹林が多いため、パルプの使用量が多い。

ちなみに古紙回収率世界一はドイツ。

正解は③

2022年 第2問

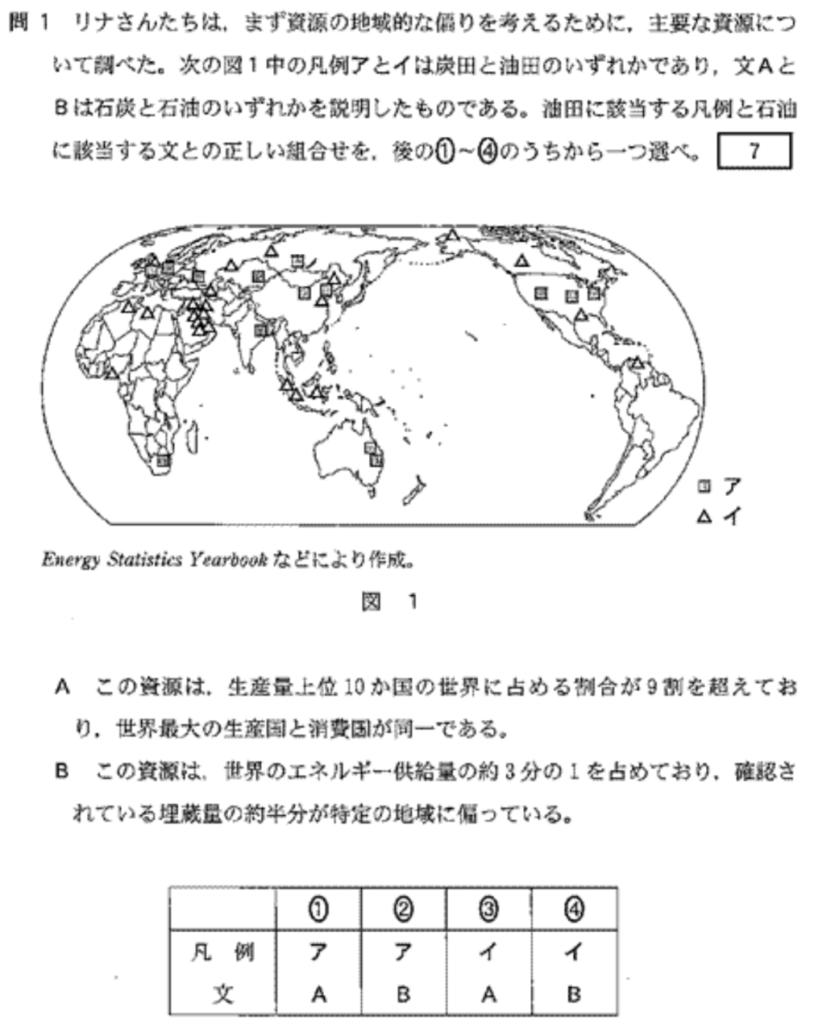

問1

解答と解説

油田はペルシア湾に集中している△で問題ない。

文章がちょっと厄介。「世界最大の生産国と消費国が同一」でAが原油と考えそう(アメリカ)。

しかし、石炭も両者とも中国である。

石炭について「確認埋蔵量の約半分が特定の地域」ということはない。石油については、中東地域になる。

ちなみに、原油生産上位10カ国の世界に占める割合は7割程度。

(石炭の場合、消費も生産も中国が50%を占める)

以上のことから、Bが石油とわかる。

正解は④

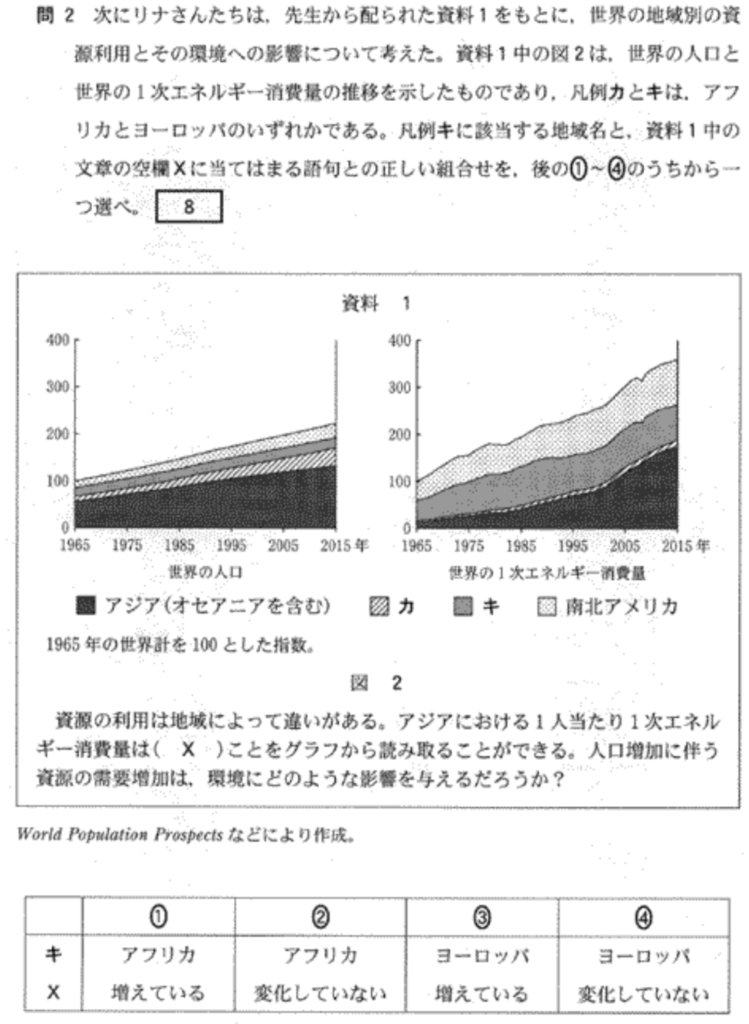

問2

解答と解説

カとキを比べると、人口が増えているのは明らかにカ。

ということは、カが人口爆発が起こっているアフリカ。キはヨーロッパである。

アジアは人口の増加より1次エネルギー消費量の増加のほうが大きい。

ということは一人当たりの消費量は増えているはずである。

正解は③

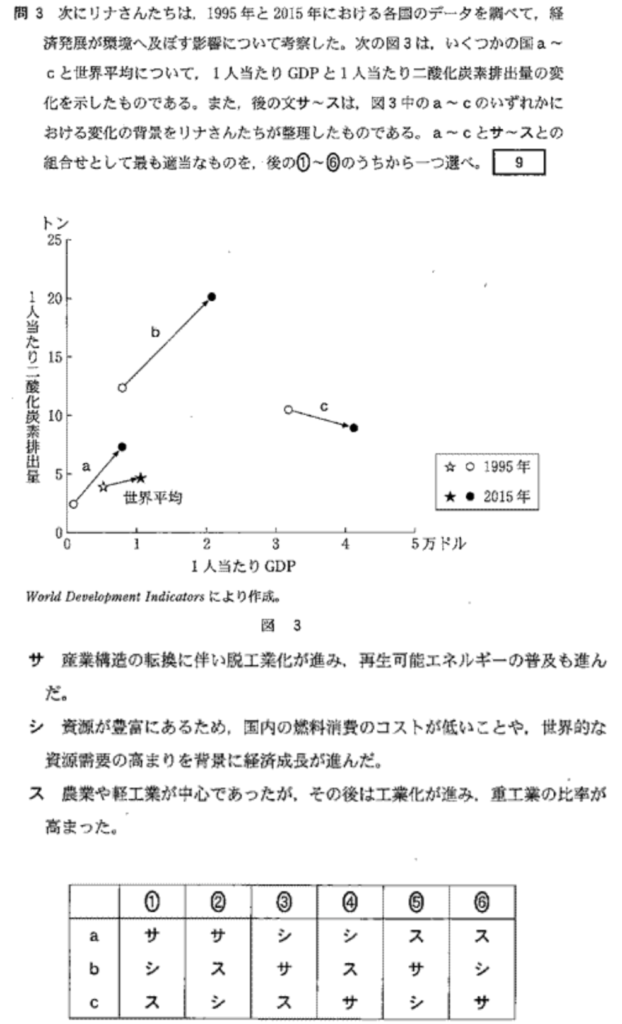

問3

解答と解説

まず、一人当たりGDPの値に注目。aは1万ドル未満、かつ、世界平均以下である。ここから発展途上国だとわかる。

bは発展途上国から抜け出している新興国、cは先進国であろう。

以上のことから、aはスが良さそう。農業が中心だったが、工業化が進むことでGDPも増え、同時にCO2排出も増えたということである。

次にbはシ。資源価格の高騰により発展してきた新興国。

aがサ。「産業構造の転換」「脱工業化」「再生可能エネルギー」などの語から先進国だとわかる。また、CO2排出が減少していることからも判断できる。

正解は⑥

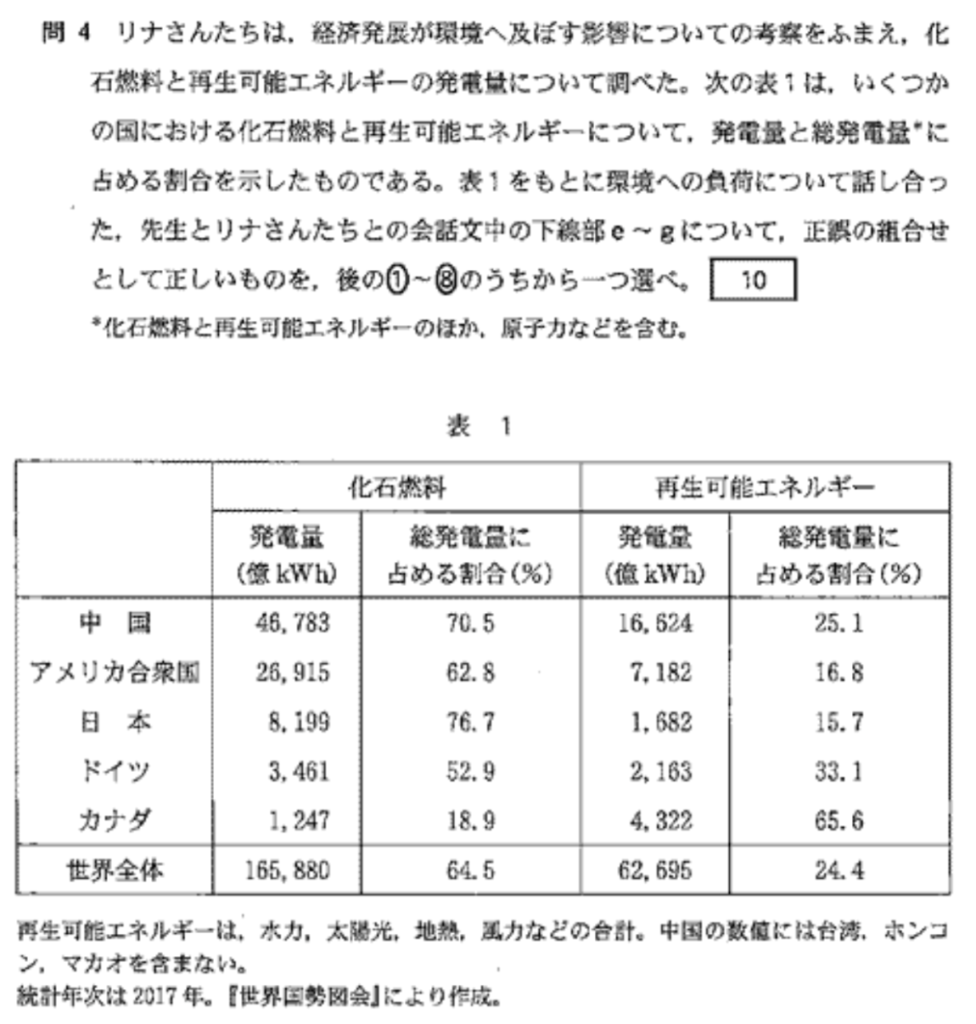

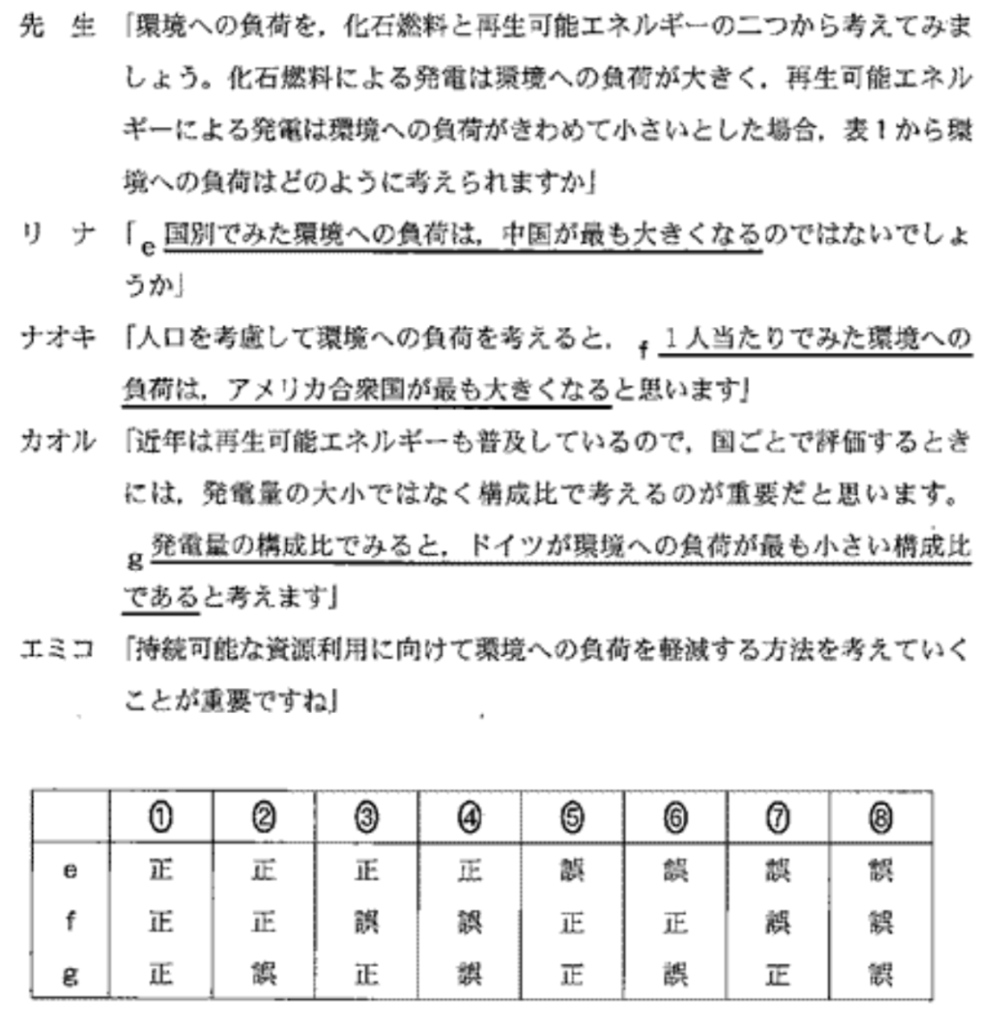

問4

解答と解説

環境への負荷とは「化石燃料からどのくらい発電しているか」という発電量を単純に比べれば良い。

単純に中国が一番多いことが読み取れる。よって、eは正しい。

一人当たりということは「化石燃料からの発電量 ÷ 人口」を計算すれば良い。

もちろん、きちんと計算するのが一番だが、概算でもいい。

大まかな人口は覚えておいても良い

中国14億、アメリカ3.3億、日本1.25億、ドイツ0.8億、カナダ0.4

計算すると、アメリカの値が一番大きくなる。

よって、gは正しい。

発電における構成比で比べるのだから、単純に割合を見れば良い。

一番環境への負荷が少ない = 再生可能エネルギーの割合が高いのはカナダ。

よってfは誤り。

正解は②

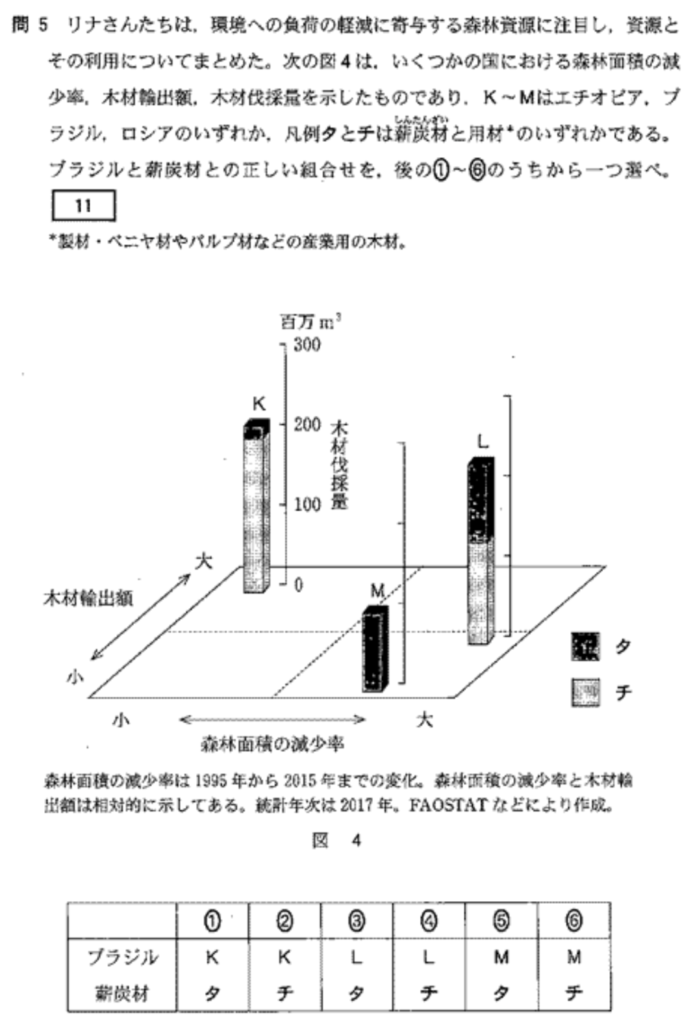

問5

解答と解説

3つの国のイメージを掴む。

エチオピアは途上国、ブラジルは新興国、ロシアは(BRICSの一つだが)ブラジルよりは先進国。

また、この3つの国の中ではロシアが圧倒的に木材を輸出している。

以上のことから、Kがロシア。森林の減少率が少ないのは意外かもしれないが、ロシアはシベリアに広大な森林があり多少伐採しても「率」はそれほど高くならない。また、ロシアは木材の輸出量を維持するために植林がさかんな国である。

Lがブラジル。熱帯雨林があるため、木材の輸出量は多い。また、アマゾンの熱帯林の伐採が問題になっているように、森林減少率は高い。

Mがエチオピア。森林破壊は深刻な問題であるが、輸出を行うことはできない。その理由は国内消費、特に薪炭材が多いから。

以上のことから、薪炭材はタ。

正解は③

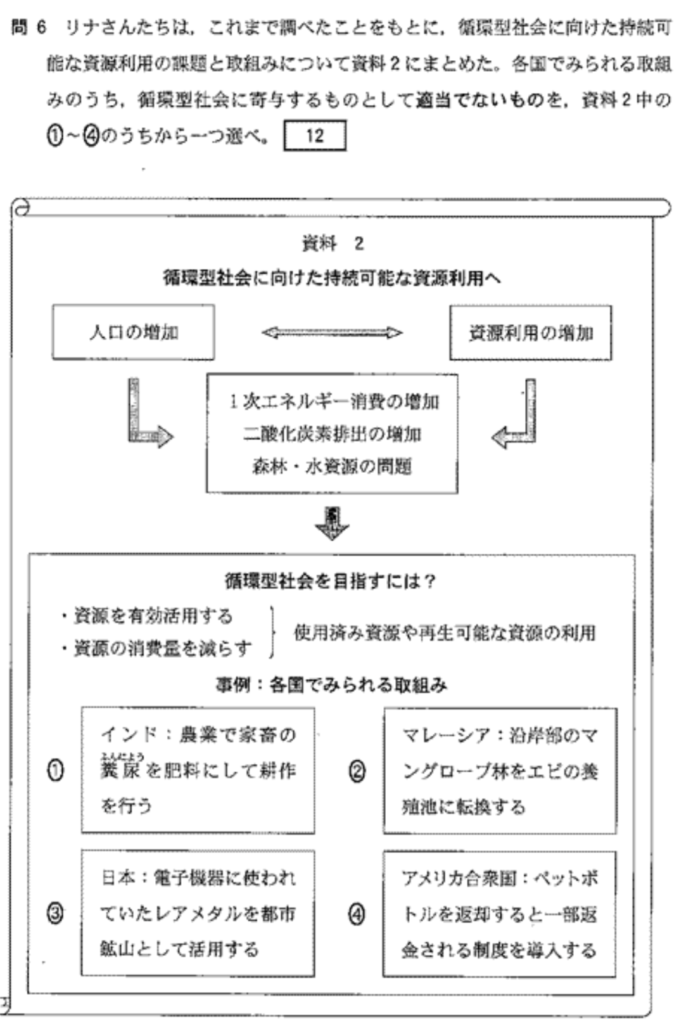

問6

解答と解説

①は正しい。家畜の排泄物を肥料にするのは伝統的な農業であり、環境に負荷をかけない。逆に化学肥料の使い過ぎは土を固くし、農地が痩せていくことにつながる。

②は誤り。マングローブ林を破壊し、養殖を行うことは自然破壊につながる。

③は正しい。都市鉱山というのは近年よく出てくるワード。

④も正しい。この制度をデポジット制度という。

正解は②

2021年 第2問

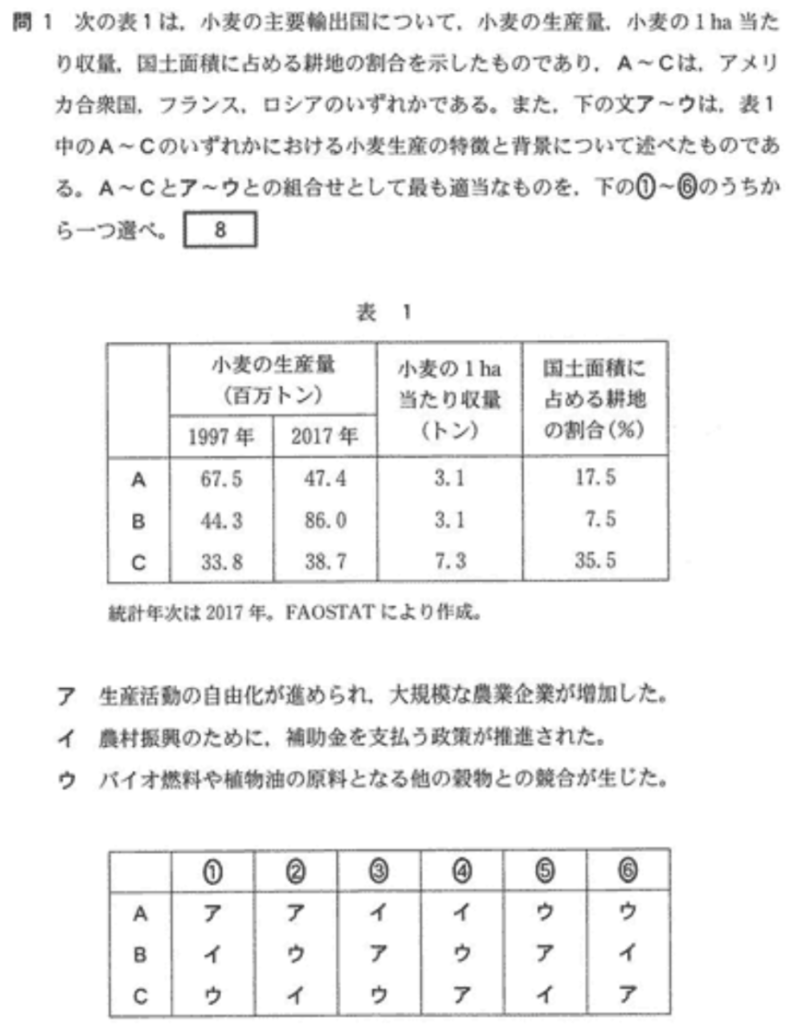

問1

解答と解説

まず、1ヘクタールあたりの収量が多いCはフランス。ヨーロッパが一番集約的な農業をしている。

国土に占める耕地の割合を見ると、Aがロシアということはないと考えられる。

ロシアの国土の2割が耕地だったら大変。

ということはBがロシア、Aがアメリカ。

文章を見る

アの「生産活動の自由化が進められ」とあるので、社会主義国から資本主義国になったロシア

イの農村振興のために補助金を支払う政策というのはEUの農業政策のこと。よってフランス

ウがアメリカ。バイオ燃料の原料にするためのトウモロコシの生産が増加している。よって、小麦の生産量は減っている。

正解は⑤

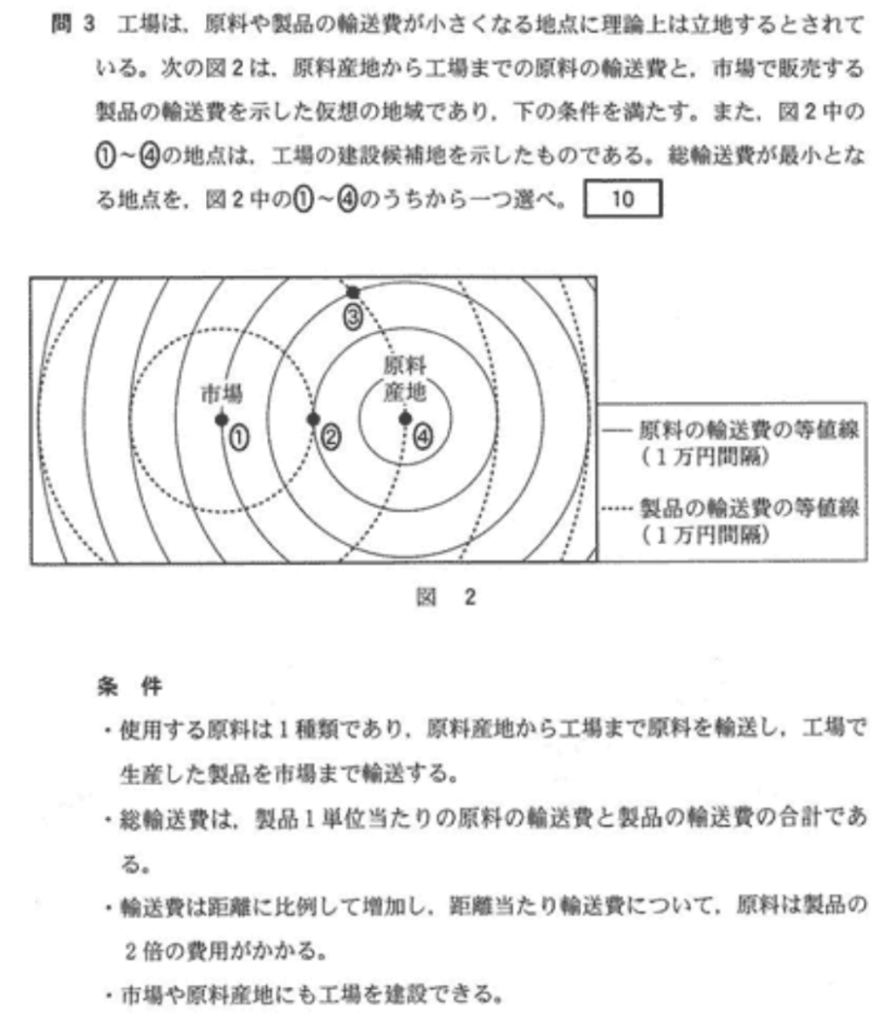

問3

解答と解説

頑張って数えればいいだけ。

① 原料から4、市場からは0(市場の上にある)

② 原料から2、市場からは1

③ 原料から3、市場からは2

④ 原料から0(原料産地の上)、市場からは2

ということは④が輸送費が一番安い

正解は④

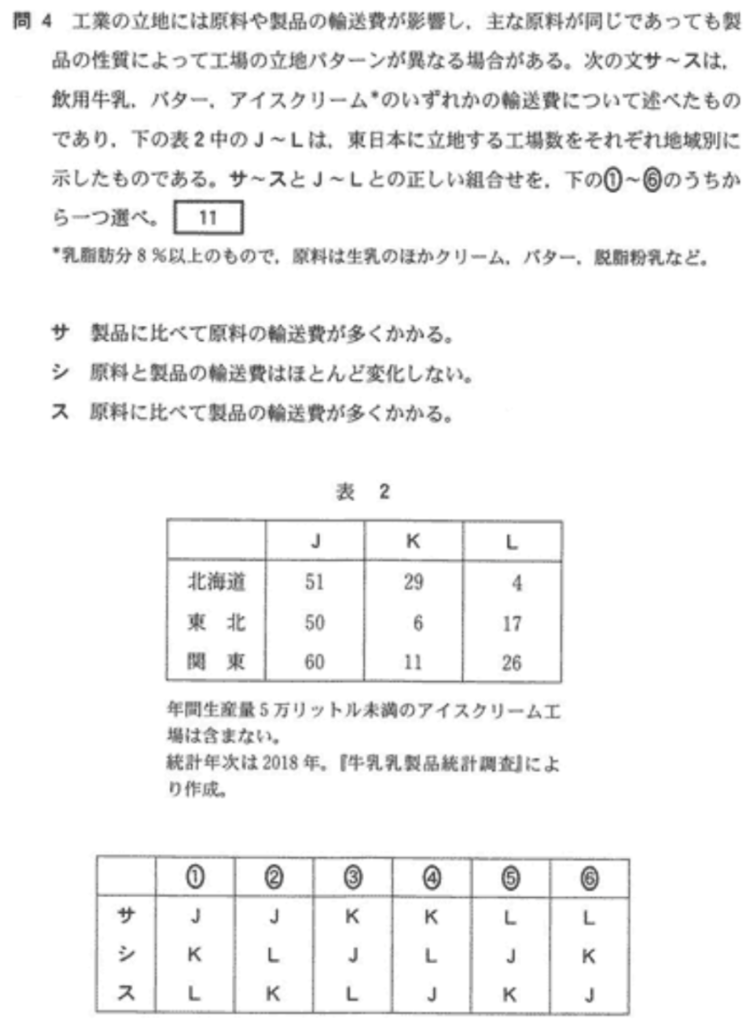

問4

解答と解説

生乳から牛乳、バター、アイスクリームを作った時の特色を考える

バターは固形になり、しかも量も小さくなる

したがって、原料より製品の方が輸送費が小さくなるので原料産地に工場が作られる

(原料立地)

一方、アイスクリームは冷凍することも必要

量も原料より小さくなることはあまりない

よって、製品の方が輸送費が大きくなるので、市場に工場が作られる

(市場立地)

牛乳は生乳と量も形状も変わらない

ということは工場はどこに作っても輸送費は大して変わらない

市場近くにも原料生産地近くにも工場は立地する

この問題ではどれがバター、牛乳、アイスクリームかを考える必要はない

(その点面白い問題だと思いました)

Jは満遍なく工場があるので牛乳 = シ

Kは北海道(原料産地)に工場があるのでバター = サ

Lは関東(市場)に工場があるのでアイスクリーム = ス

以上のことから正解は③

ちなみにビールとワインの違いは覚えていますか?

どちらが原料立地でどちらが市場立地でしょうか?

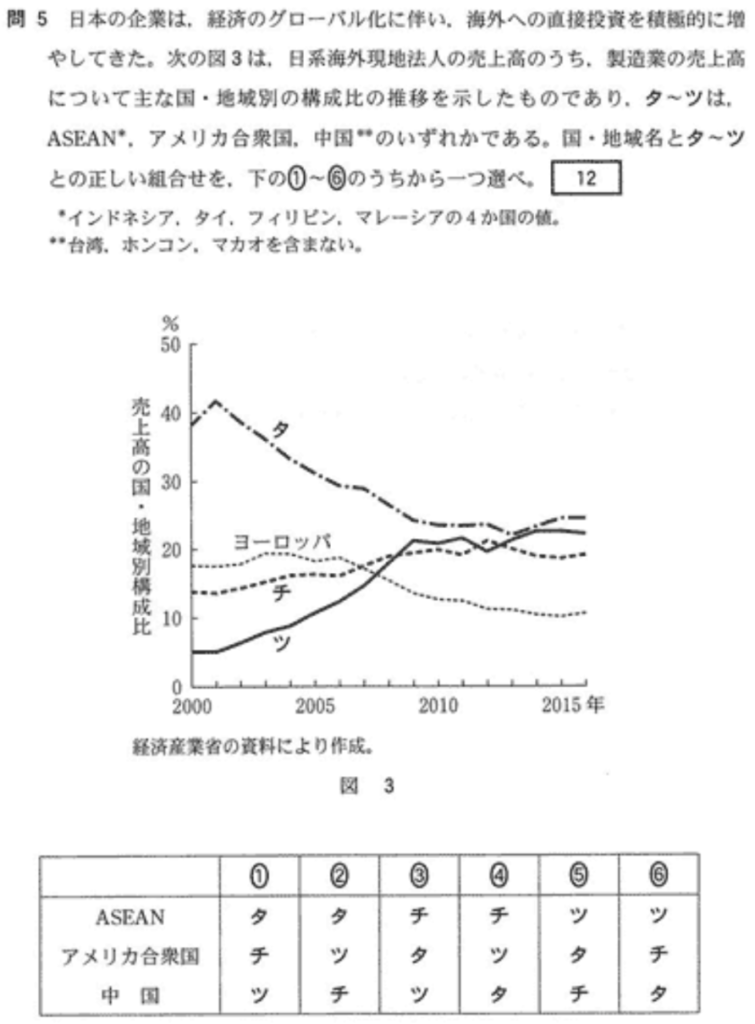

問5

解答と解説

アメリカは世界に占める割合は減少していることが考えられる。

その理由は中国の成長、その他いわゆるグローバルサウスの成長

よってタ

GDPで行っても中国はアメリカとの差をどんどん縮めている

よって中国はツ

ASEANは2010年頃から少しずつ伸びているチ

今後成長していく地域であろう

正解は③

2019年 第2問

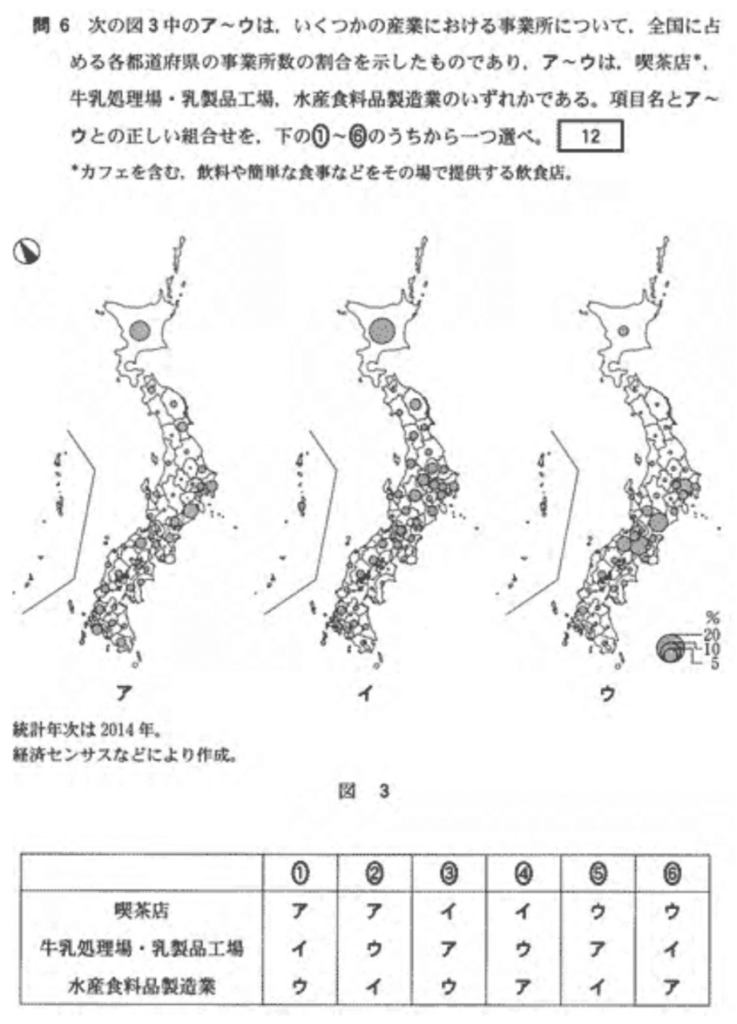

問6

解答と解説

喫茶店は大都市圏に多いことが考えられる。

当然人口と比例するはず

(ちなみに喫茶店のモーニングという文化は名古屋や大阪が東京より盛んらしい)

よって、ウ

アとイを比べると微妙だが、アの方が内陸部で少ない

よって、アが水産食料品製造業

正解は⑥

2018年 第2問

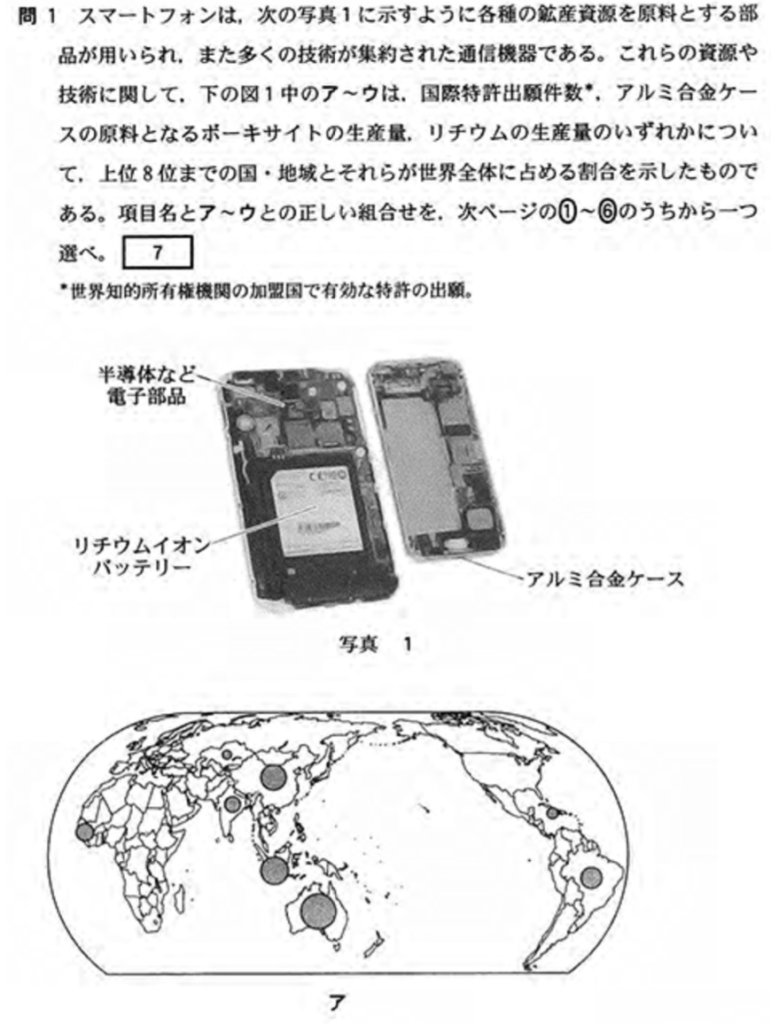

問1

解答と解説

正解は③

問3

解答と解説

正解は③

問4

解答と解説

正解は②

問6

解答と解説

正解は⑤

2017年 第2問

問1

解答と解説

正解は④

問2

解答と解説

正解は②

問3

解答と解説

正解は③

問4

解答と解説

正解は②

2018年 第2問

問1

解答と解説

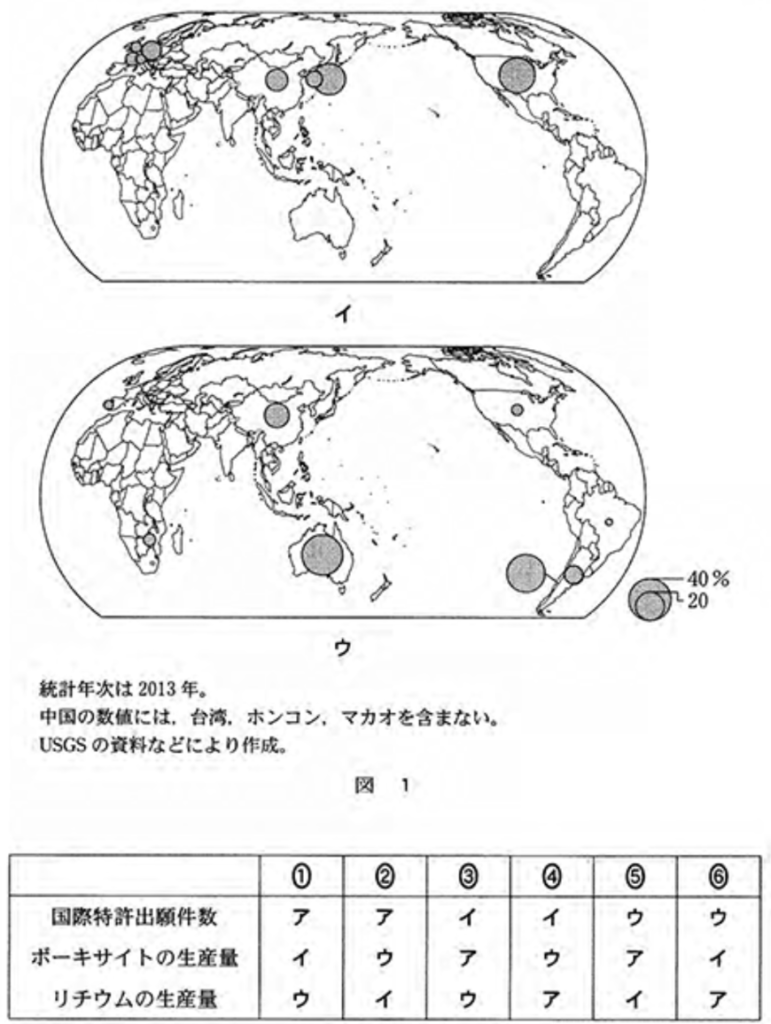

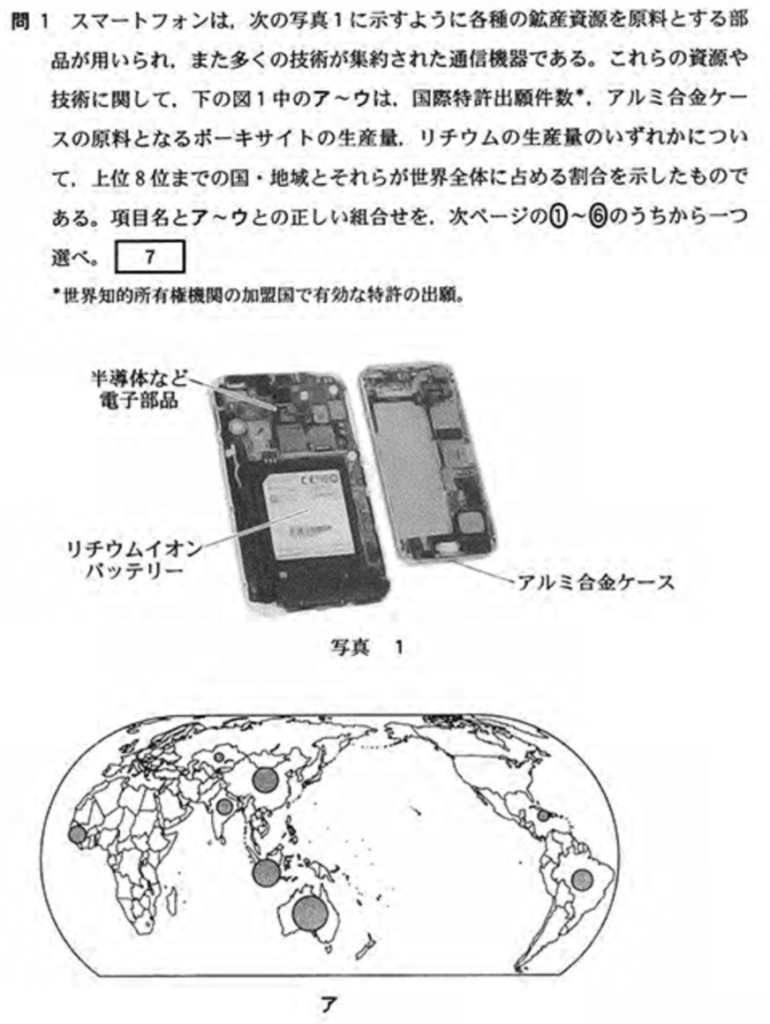

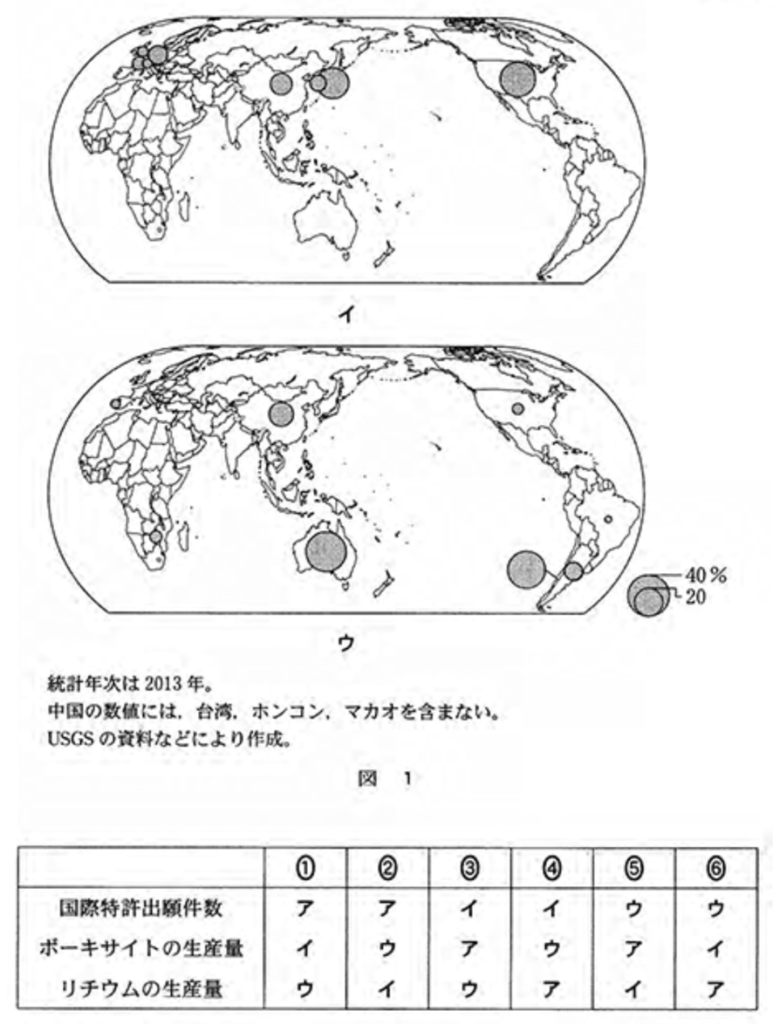

まず、日本に注目する。

イの図だけ日本が高位にある。

選択肢を見ると、日本が好意にあるのは国際特許出願数と考えられる。

残りが、リチウムとボーキサイト。

「ボーキサイトは熱帯地方で採れる」という法則性を覚えておいても良い。

もし、統計を覚えておきたいのならば、

特徴的な国を覚えることがおすすめ。

ボーキサイト = ジャマイカ

というのを覚えておけば良い。

ちなみに、リチウムはアンデス山脈方面に偏在している。

ボーキサイトとリチウムの生産量は次のとおり。

(ボーキサイトは2017年、リチウムは2004年〜2016年の総計)

| 国 | 生産量 (トン) |

|---|---|

| オーストラリア | 1,600,000 |

| チリ | 1,400,000 |

| ポルトガル | 1,200,000 |

| ジンバブエ | 800,000 |

| 中国 | 600,000 |

| アルゼンチン | 400,000 |

| 日本 | 200,000 |

| アメリカ | 0 |

| 国 | 産出量 (千トン) |

|---|---|

| オーストラリア | 1,600,000 |

| 中国 | 1,400,000 |

| ギニア | 1,200,000 |

| ブラジル | 370,000 |

| インド | 210,000 |

| ジャマイカ | 150,000 |

| カザフスタン | 75,000 |

| ロシア | 75,000 |

| その他 | 1,000,000 |

正解は③

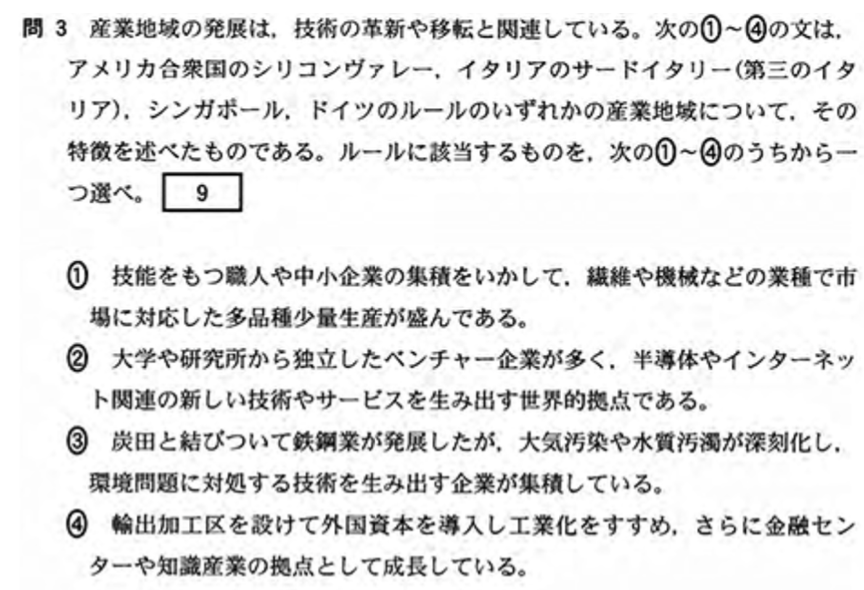

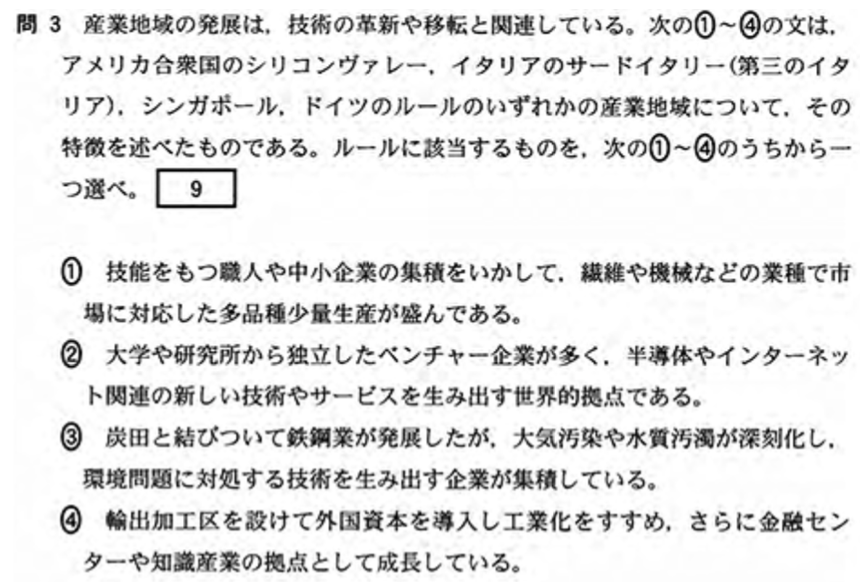

問3

解答と解説

① 技能を持つ職人とあるから、イタリアのサードイタリー。

伝統的な繊維製品などを作っている。

② 半導体やインターネット関連の新しい技術やサービスを生み出しているのでシリコンバレー。

GOOGLE、テスラなど最新の技術が次々と作り出されている。

③ 炭田と結びついて鉄鋼業が発展したとある。これがルール。

現在は環境問題に対処する技術を生み出す企業が集まっている。

つまり、ドイツは環境先進国になっているということである。

④ 輸出加工区を儲けて外国資本を導入、金融センターや知識産業の拠点というところからシンガポール。

正解は③

このような問題では正解がどれかというのも大切だが、そのほかの選択肢からそれぞれの国の特色を覚えよう。なんと言っても、センター試験・共通試験の問題で出題されているのだから、これを覚えておけば間違いない。言葉の定義などを覚えるときに参考書などで調べても迷ってしまう場合はこのような問題から覚えるというのも一つの手である。

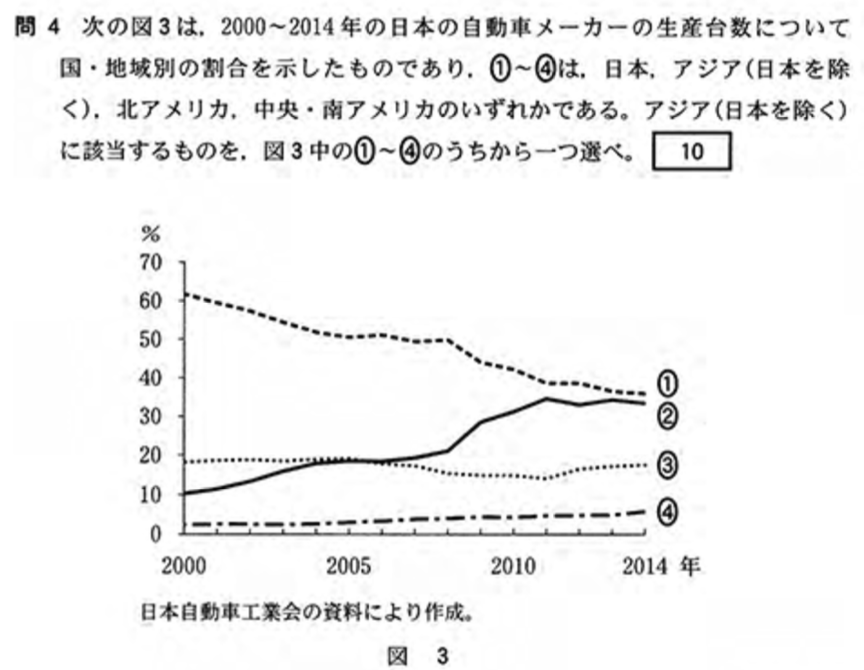

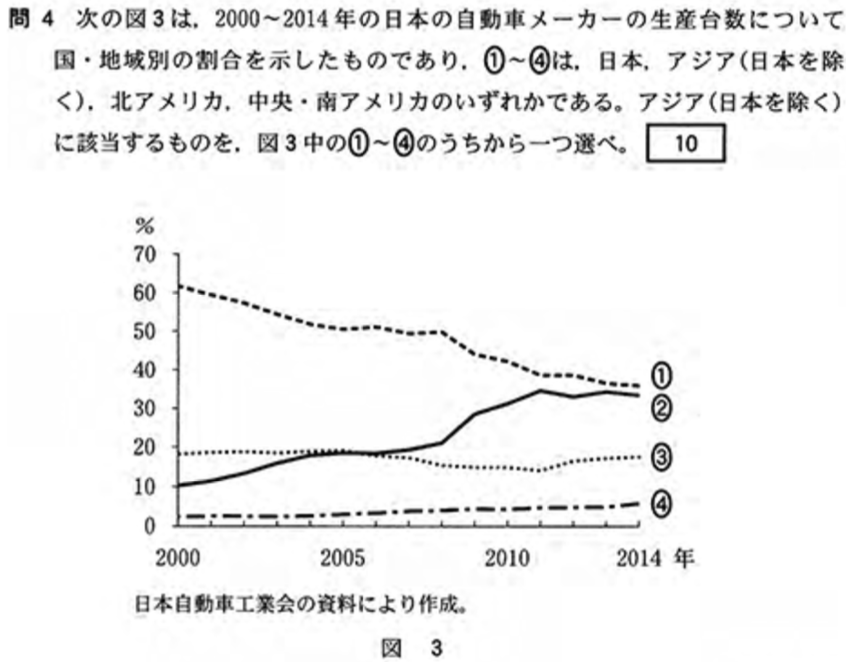

問4

解答と解説

条件をよく読む。「日本の自動車メーカーの生産台数」について、「国・地域別」の割合である。

日本の自動車メーカーの工場が中央・南アメリカにそこまであるということは考えられない。(販売台数もそこまで大きくはないだろう)よって、④が中央・南アメリカ。

日本のメーカーなので日本の割合が大きいだろう。ただし、日本はバブル崩壊後「失われた30年」などと呼ばれるように経済的にあまり成長していない。また、リーマンショックなどもあり、生産台数は落ち続けている。したがって日本は①。

アメリカとアジアを比べたら、アジアは(中国など)21世紀に入って大きく発展した地域である。したがって、②。それに比べると、アメリカは安定している③。

解答は②

2000年代に入って急激に伸びている場合とりあえず中国を疑うというのは地理のセオリー。覚えておきましょう。

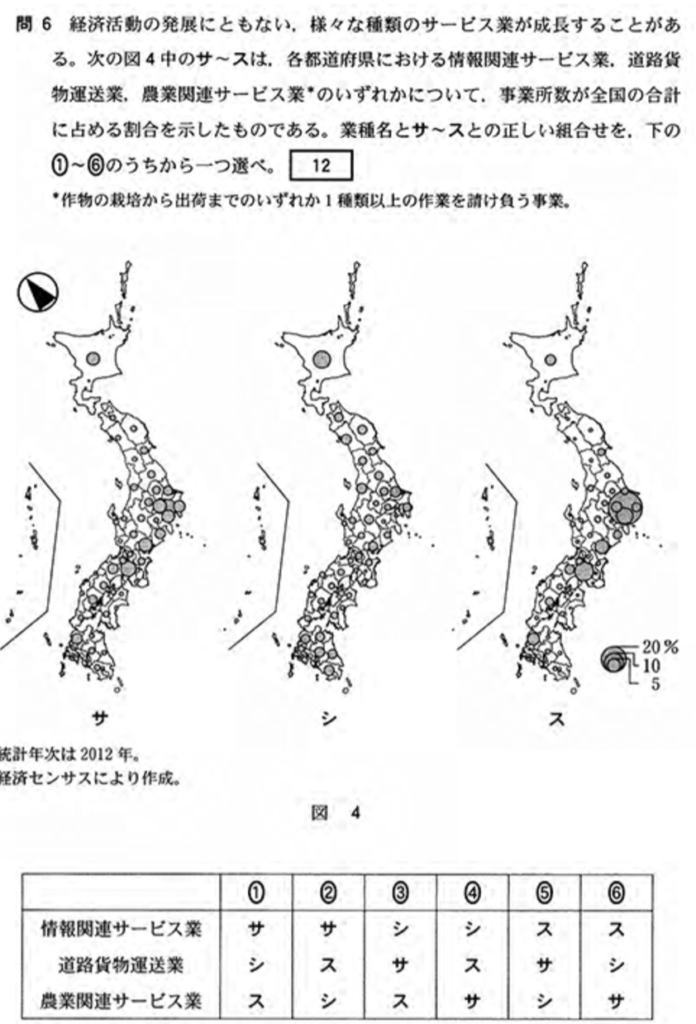

問6

解答と解説

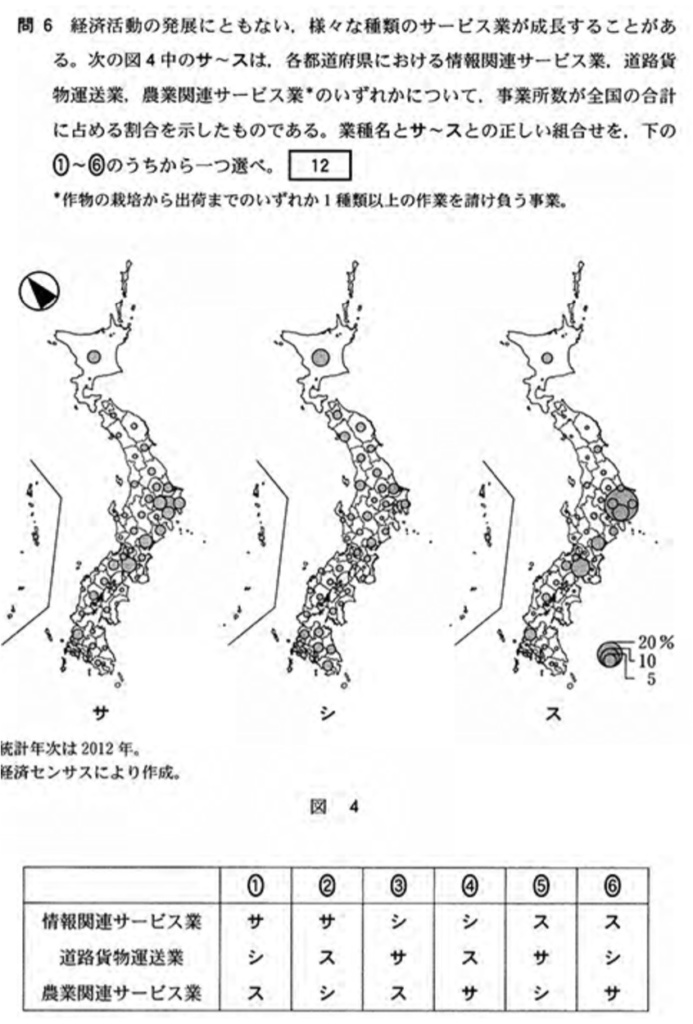

まず、地図を確認する。

スは三大都市圏で高位にある。

大都市で盛んなのは情報関連サービスだろう。

道路貨物運送業というのはイメージがつきづらい。

農業関連サービス業の方が、どこでやっているかイメージがつきやすい。

サとシを比べた時、目につくのは東北地方。

シの方が東北地方で高い割合になっている。

ということはこれが農業であろう。

サは道路貨物運送業。

したがって、⑤が正解

2017年 第2問

問1

解答と解説

① 正しい。日本は農作物の輸出を目指している。そのため、生産性を上げるための補助金などを実施している。

② 正しい。BSEの発生をきっかけに牛肉のトレーサビリティシステムが整備されている。

③ 正しい。遺伝子組み換え作物の増加により、日本国内で遺伝子組み換え作物の使用を禁止することは難しくなった。そこで、遺伝子組み換え作物を使用していることを表示することで使用することができるようになった。もちろん、輸入されている。

④ 誤文。輸送手段、保存技術が向上したことによって鮮度を保つことはできるようになっている。輸入量は2000年頃から伸びていないが、主な原因は中国産農作物の残留農薬問題などが原因。

正解は④

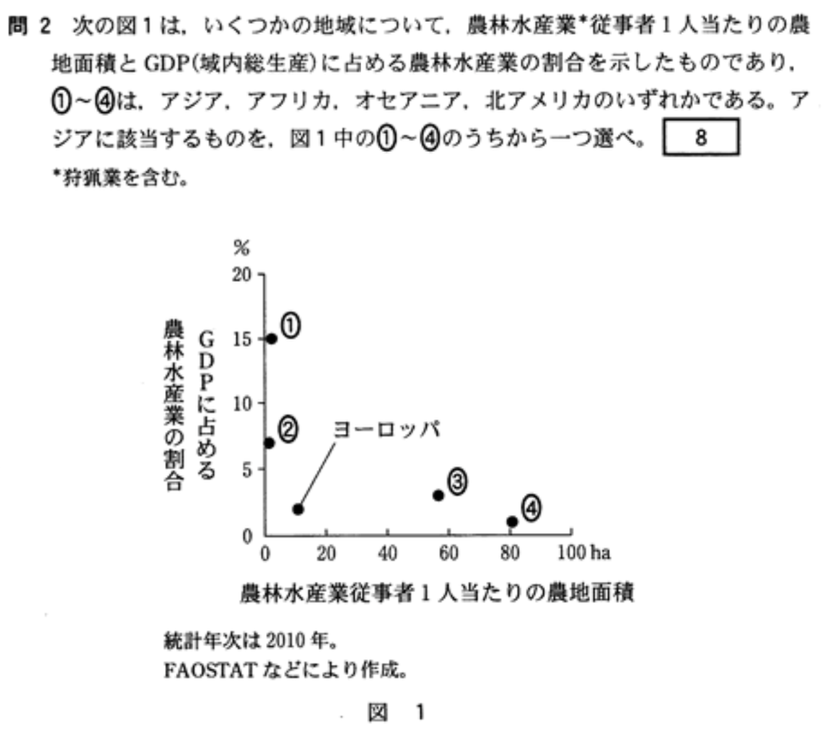

問2

解答と解説

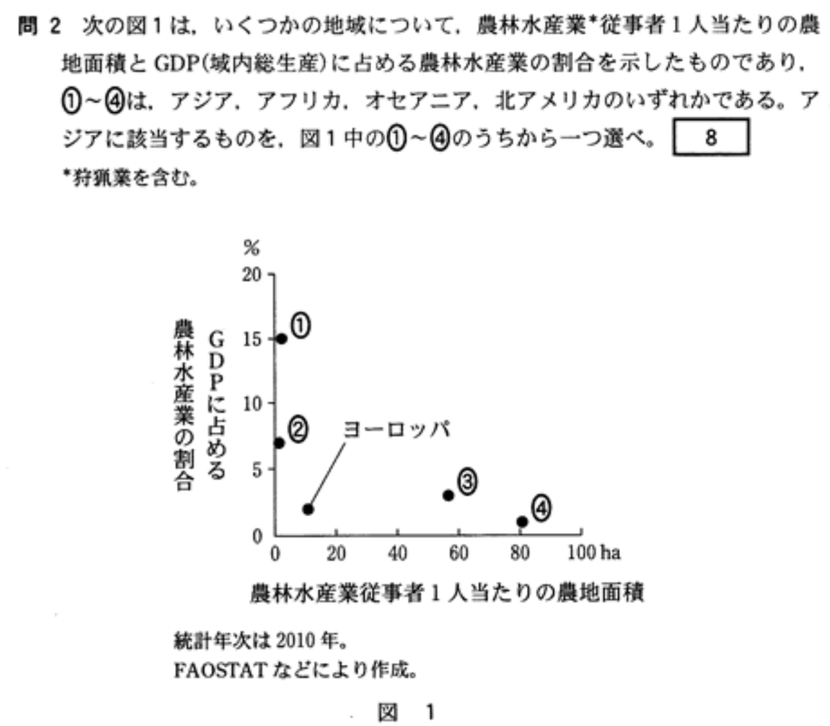

まず、1人あたりの農地面積を考える。

広いのはアメリカ・オセアニア。

広大な農地で企業的農業を行っている。

一方、アジア・アフリカは狭い。

アジアについては「集約的農業が特色」と覚えていても対応できる。

アフリカも、集約的農業になるはずである。

よって、①・②がアジア・アフリカ、③・④がアメリカ・オセアニア

アジア・アフリカを比べた時に工業が発展しているのはアジア。

したがって、農業の割合が高い①がアフリカ、低い②がアジア。

アメリカ・オセアニアを比べた時に工業が発展しているのはアメリカ。

したがって、農業の割合が高い③がオセアニア、低い④がアメリカ。

正解は②

そもそも、集約的農業と粗放的農業とは何か。

集約的農業というのは狭い耕地にたくさんの人がいるということ。

つまり、「人が耕している」というイメージ。

一方、粗放的農業は広い土地に少ない人しかいないということ。

広い土地を少ない人数で耕すことは普通はできない。

どうしたらできるかというと機械を使えばいい。

したがって企業的農業が行われやすい。

アフリカについて、集約的農業が行われているという知識はあまり持っていないだろう。

しかし、アフリカで機械を使った大規模な農業が発展しているというイメージはない。

(プランテーションならあるかもしれないが、アフリカがプランテーションだらけというのもおかしい)

したがって、アフリカは集約的農業ということが導き出せる。

問3

解答と解説

バイオマスとは生物や植物由来のエネルギーのこと。特に植物由来のものは光合成によるCO2吸収と燃焼による排出のバランスが取れるため、カーボンニュートラルなエネルギーとされる。

① 正しい。知識として知らなくても、環境問題に熱心な地域であるEUというイメージから想像できる。

② 正しい。これはバイオエタノールの原料になるトウモロコシや大豆、サトウキビを考えれば良い。人が食べるものを加工しエネルギーとして使うことそのものに対する批判でもある。

③ 誤文。動物の糞を肥料にする、薪炭材などはバイオマスに分類される。したがってこれが正解。

④ 正しい。

正解は③

問4

解答と解説

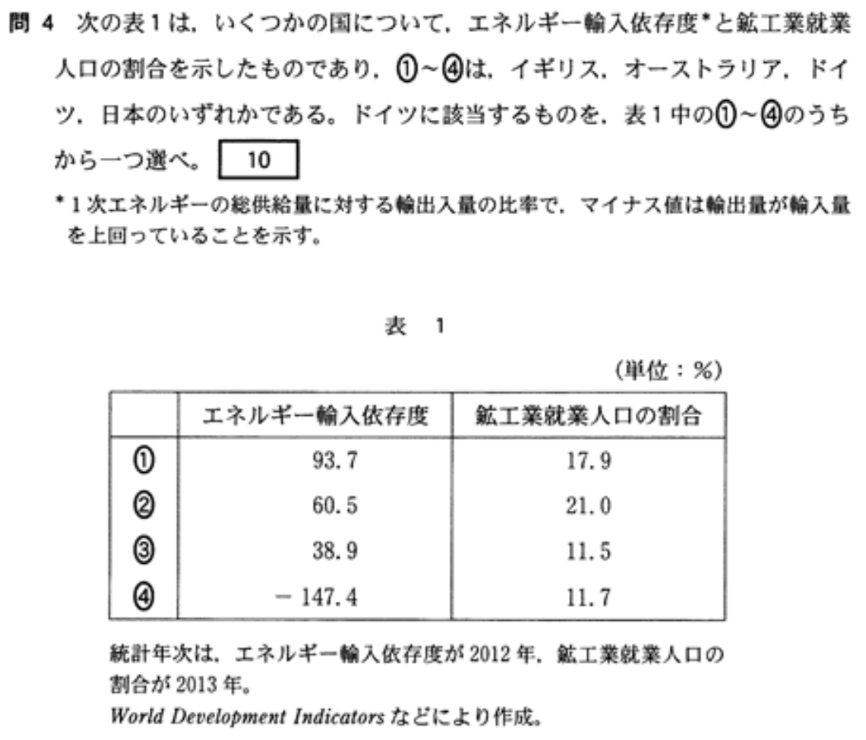

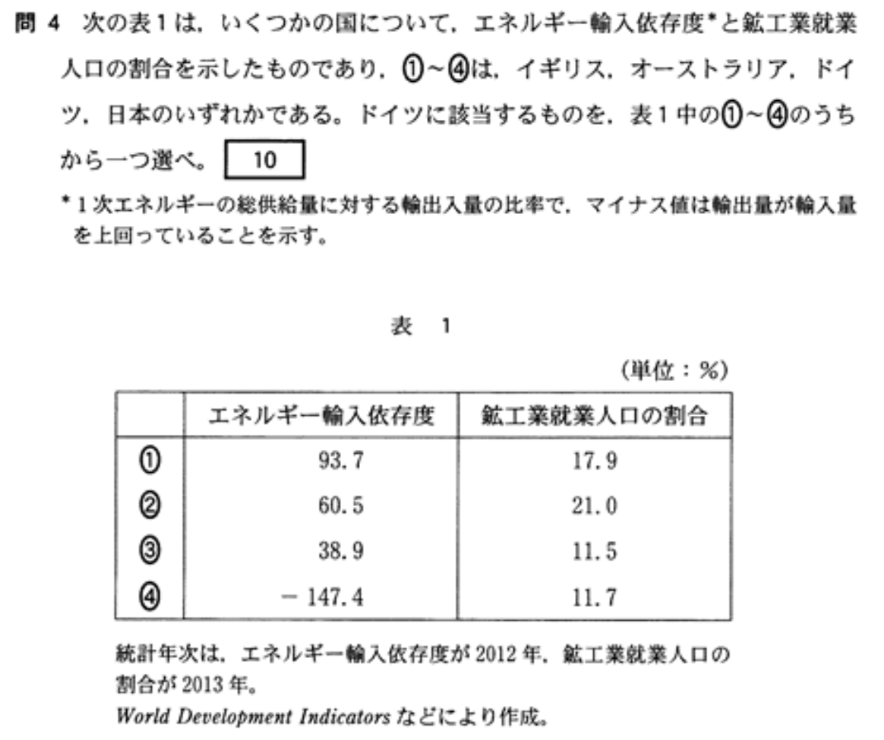

まず、数字の意味を考える。

エネルギー輸入依存度はそのままの意味。石油、石炭、天然ガスなどをどのくらい輸入に頼っているか。鉱工業就業人口の割合は第二次産業に就業している人の数。工場で働いている、鉱山で働いているなどの割合。

選択肢となる国はイギリス、ドイツ、日本、オーストラリア。

まず、目につくのはエネルギー輸入依存度。これだけで解けるのではないか。

①は9割以上を輸入に頼っている。自国でエネルギーが取れない国ということで日本。自動車をはじめとする工業が盛んな国でもある。

②はドイツ。自国でエネルギーを取ることができない。ウクライナ紛争関係で天然ガスをロシアから輸入していることから様々な問題が起こったことは記憶に新しい。しかし、一方で日本より再生可能エネルギーの割合を国を上げて高めてきた国でもある。したがって、エネルギー輸入割合は日本より低い。もちろん、自動車をはじめとする工業が盛んな国でもある。

③はイギリス。北海油田があり、大量の石油・天然ガスの産出国でもある。工業も盛んでないわけではないが、現在は金融をはじめとする第三次産業が盛んな国。

④はオーストラリア。人口が少なく、資源も産出する。人口が少ないため工業が盛んではない。また、鉱業についても大規模に機械化されており、就業人数は少ない。

正解は②

コメント